2025.5.24 最終更新

建設部門 土質及び基礎

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-1-1

ボーリング孔を利用する原位置試験を3つあげ、試験方法の概要と得られる結果について述べよ。ただし標準貫入試験を必ず含むこと。

Ⅱ-1-2

土の三軸試験を圧密排水などの試験条件から4種類挙げ、それぞれから求められる強度定数が設計においてどのように用いられるかを説明せよ。

Ⅱ1-3

直接基礎の支持力をTerzaghiの支持力公式を用いて説明せよ。また多層地盤における直接基礎の支持力について説明せよ。

Ⅱ-1-4

基礎杭を施工法により分類して3つあげ、それぞれの支持力機構の特徴および施工上の留意点について、3つを比較しつつ説明せよ。

Ⅱ-2-1

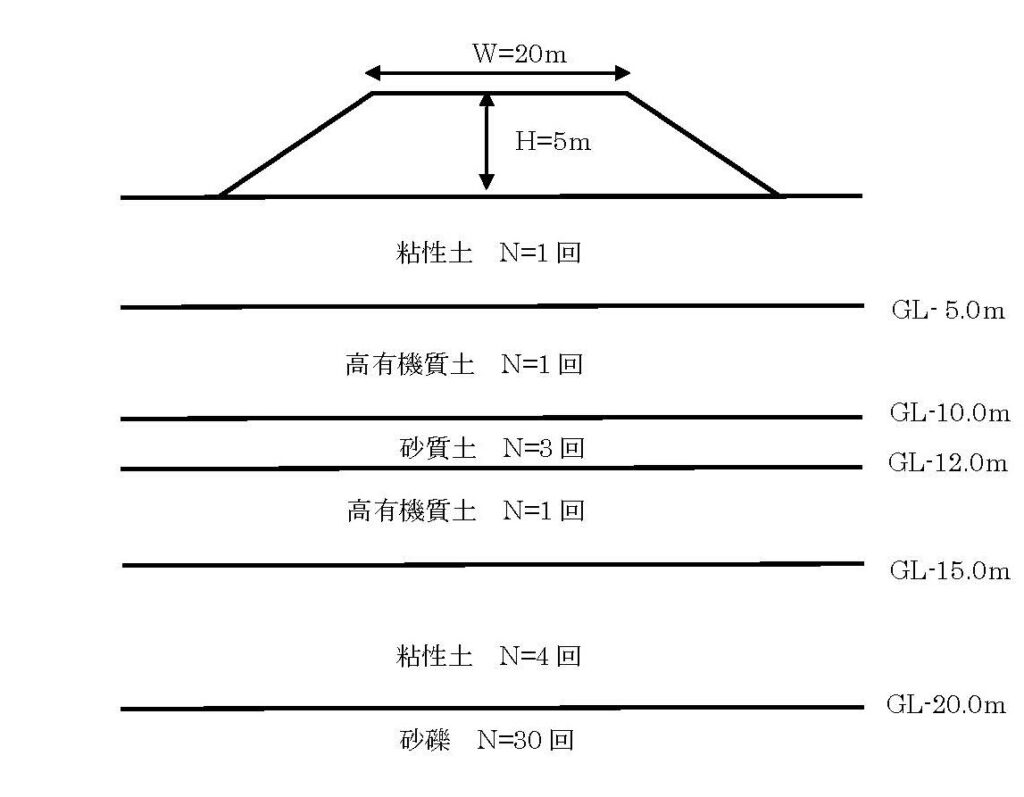

模式図に示すような土層構成の場所に、高さ5mの道路盛土を構築する計画がある。なおGL-20mの砂礫は被圧帯水層で、地下水位はGL±0m付近にある。当該道路の図上右側は水田で将来も営農が継続されると見込まれるが、図上左側は将来当該道路に腹付けして宅地が造成される可能性が高い。地質調査は図上右端の地点で実施しているが図に示す地層構成とN値以外の情報は得られていない、従って図に示す土層境界はあくまで推定である。なお、この道路は可能な限り供用開始を急ぐ必要があり、供用開始後の残留沈下についても可能な限り低減する必要がある。

あなたが当該道路計画の設計業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅱ-2-2

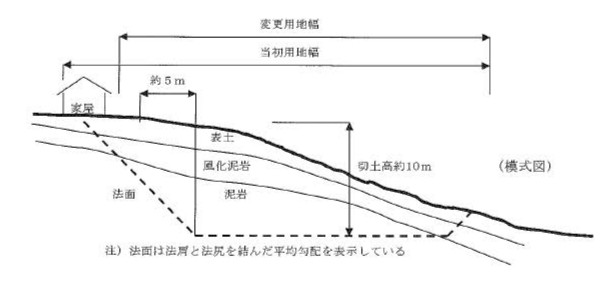

下記模式図の地形・地質の土地に、破線の横断図で示した道路の計画がある。当初の基本的な計画では家屋を移転し標準渋面勾配(図中の破線)で施工するものとしていたが、図中「変更用地幅」に収めることが必要となった。

あなたが当該設計業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年7月能登半島豪雨では甚大な災害が発生したが、同年1月の能登半島地震を先発災害として、後発災害である能登半島豪雨の被害が甚大化したことが知られている。このような複合災害においては、先発災害の影響を考慮した後発災害への備えが必要である。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 能登半島地震における地盤災害を先発災害とした能登半島豪雨の災害状況の特徴を踏まえ、複合災害に強い地盤構造物を構築していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2

我が国では、人口減少・少子高齢化や就労環境の問題等により建設分野の担い手となる技術者・技能者が減少の一途をたどっているが、毎年のように発生する土砂災害や地盤構造物の老朽化の進展等に伴い、土質及び基礎分野の技術者の不足が今後一層顕著になっていくものと思われる。こうした中で近年発展が目覚ましいデジタル技術を活用することにより、効率的な調査設計や点検等の実施が期待されている。

(1)デジタル技術を積極的に活用した土質及び基礎分野の調査・設計・点検等の効率化について、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-1-1 ボーリング孔を利用する原位置試験のうち、①標準貫入試験、②孔内水平載荷試験、③PS検層について、試験方法の概要と得られる結果について述べよ。

Ⅱ-1-2 基礎杭を施工法により分類した場合、①打込み杭、②埋込み杭、③場所打ちコンクリート杭に分けられる。これらの支持力機構の特徴および周辺環境への影響について、3つを比較しつつ説明せよ。

Ⅱ-1-3 土の三軸試験を圧密排水などの試験条件から4種類挙げ、それぞれから求められる強度定数が設計においてどのように用いられるかを説明せよ。

Ⅱ-1-4 耐震設計において想定する入力地震動に関し「レベル1(LI)」と「レベル2(L2)」について説明するとともに構造物の耐震性能との関係について述べよ。また、耐震設計上の基礎面および地盤種別について、それぞれを決定するための調査・試験方法および耐震設計上の利用方法について述べよ。

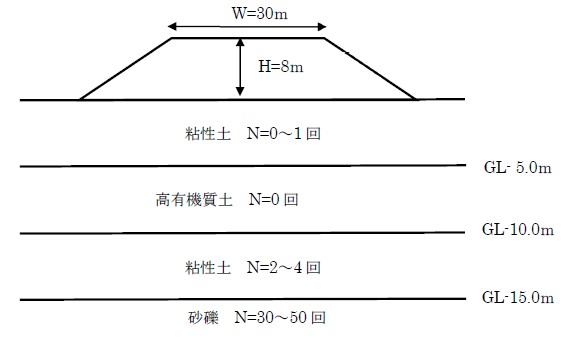

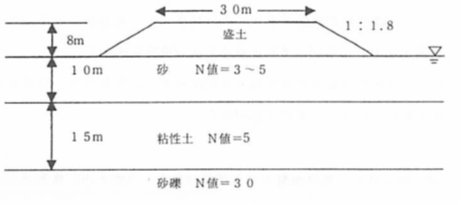

Ⅱ-2-1 模式図に示すような地盤上に道路盛土(高さ8m、天端幅30m)の計画がある。なお周辺は水田地帯であるが、計画道路法尻から5m~10mの離隔で既存道路があり、物流・生活の幹線道路であるとともに緊急輸送道路指定を受けている。

地質調査は実施しているが図に示す地層構成とN値以外の情報は得られていない、また地下水位はGL±0m付近である。なお、この道路は供用開始を急ぐ必要はなく、供用開始後の残留沈下についても暫時補修等で対応することとしている一方で、施工費用はできるだけ縮減することが求められている。

あなたが当該道路計画の設計業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

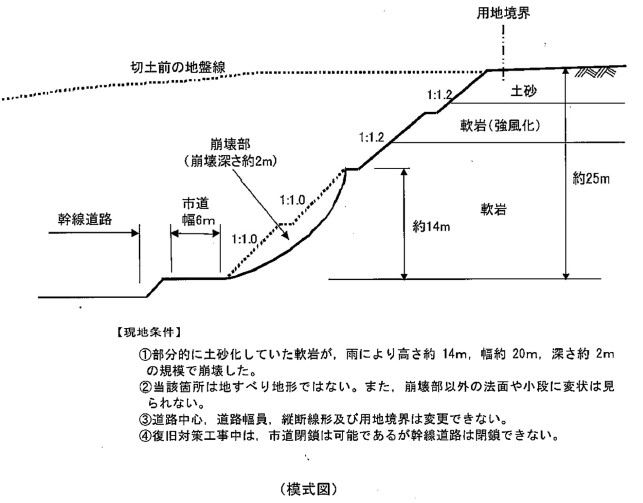

Ⅱ-2-2

供用中道路の切土法面において、模式図に示すような崩壊が発生した。現地条件は図中に示すとおりである。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年能登半島地震では455件にのぼる土砂災害が発生し、また震源から比較的遠い地域でも液状化が発生するなどした。さらに近年では気候変動に伴う豪雨等に伴って様々な地盤災害や土砂災害が毎年のように発生している。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 近年の大規模地震や豪雨に伴う地盤災害・土砂災害の特徴を踏まえ、大規模災害に強い地盤構造物を構築していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2

我が国の社会資本の多くは高度成長期に集中的に整備され、中でも地盤構造物(切土、盛土、擁壁、構造物基礎)は数も膨大で、自然材料で不均質、また水の影響を受けやすく不安定といった特徴を有しているため、体系的・効率的な維持管理が難しい。これらのことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地盤構造物に対して予防保全型のインフラマネジメントを推進していくに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2023(令和5)年度作問

Ⅱ-1-1 サウンディング試験を2つあげ、試験方法の概要と得られる結果および地盤モデル構築にあたって試験値を活用する上での留意点について述べよ。

Ⅱ-1-2 土のせん断破壊によって生じる地盤の変状を2つあげ、その破壊機構と安定状態を判断するための計算手法について概説せよ。

Ⅱ1-3 地すべりの素因と誘因をそれぞれ1つずつあげて、それぞれの低減をねらいとした抑制工法をあげて概説せよ。

Ⅱ-1-4 大規模掘削における掘削底盤の変状を3つあげて、掘削時盤の土質および地下水状況と関連づけて解説せよ。

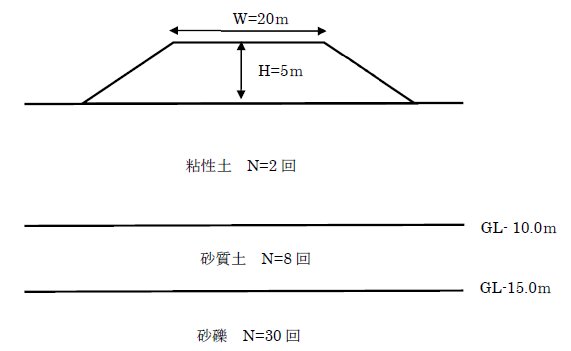

Ⅱ-2-1 模式図に示すような土層構成の場所に、高さ8mの道路盛土を築造する計画がある。

計画道路の図左側の法尻から10m程度の離隔で既存道路があり、物流・生活の幹線道路で付近に迂回路はない。周辺は水田地帯であるが、ここに迂回路を築造することは困難な情勢にある。

地質調査は図の右側法尻付近で実施しているが、N値以外の情報は得られていない。また地下水位は地質調査時点でGL±0m付近であった。図の地層境界はこの地質調査結果から水平に推定線として描いたものである。

あなたが当該道路計画の設計業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

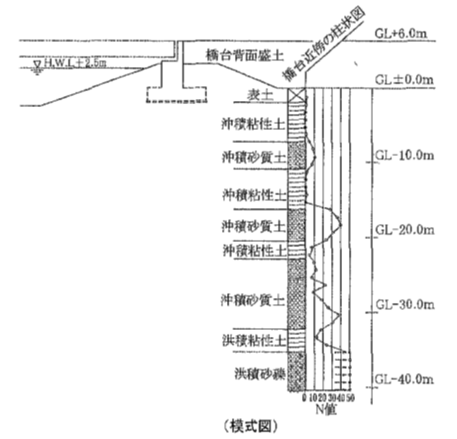

Ⅱ-2-2 模式図に示すような河川改修済みの堤防内に橋台を建設したあと背面盛土を施工する計画がある。周辺は市街地で民家や商業施設が近接している。

あなたが当該計画の設計および施工管理業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 本工事における品質低下の原因となる重要なリスクを2つ以上あげ、設計段階および施工段階でそれぞれどのようにマネジメントするか、留意点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるために発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅲ-1 軟弱地盤等の劣悪地盤における構造物構築、自然災害予防や災害復旧、老朽化した地盤構造物の維持管理等、建設部門土質及び基礎科目の技術士がその高度な技術力を求められる場面は多い。その一方で熟練技術者の大量退職が目前に迫っており、確実な技術継承が強く望まれている。近年のデジタル技術の急速な発展、高度な技術的判断をどこまでデジタル技術特にAIに委ねられるかということも踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)建設部門土質及び基礎科目の分野において、熟練技術者の高度な技術を継承またはデジタル技術で代替していくに当たっての課題を多様な視点で3つあげよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2 高度成長期以降に集中的に整備された社会インフラは老朽化が進展し、維持管理上の問題が顕在化しており、効率的・戦略的なインフラマネジメントのため、予防保全によるメンテナンスサイクルの実行が求められている。このような中、地盤構造物は鋼・コンクリート構造物と比較した場合に、量的にも質的にも異なった特徴を持っており、その維持管理・更新においても鋼・コンクリート構造物とは異なった対処が必要になってくる。

(1) 鋼・コンクリート構造物とは量的にも質的にも異なった特徴を有する地盤構造物に対して予防保全による戦略的なインフラマネジメントを推進していくに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2022(令和4)年度作問

Ⅱ-1-1 土の圧密試験結果から圧密沈下量を算定する方法を3種類あげ、各試験方法の概要と、地盤状況に合わせた試験方法の使い分けについて述べよ。

Ⅱ-1-2 二次元モデルでの円弧すべり・複合すべり安定計算方法について3種類あげて概説せよ。そしてそれらの中から一つを選び、計算品質を確保する上で留意すべき点について2つあげよ。

Ⅱ1-3 土の液状化を抑制・抑止する工法を3つあげ、それぞれの液状化防止機構と施工上の留意点について述べよ。

Ⅱ-1-4 土の弾性係数を測定あるいは推定できる原位置試験と室内試験を合計3つ以上あげて試験方法の概要を述べよ。またそのうち1つを選び、測定値もしくは推定値を設計に適用する際の留意点を述べよ。

Ⅱ-2-1 模式図に示すような土層構成の場所に、高さ5mの道路盛土を緩速盛土工法にて築造中、H=3mまで達した時点で以下のような変状が発生した。なお現場周辺は水田であり、民家や道路等はない。また地下水位はGL±0m付近にある。

・盛土天端が図の右側に若干傾く

・盛土法尻(図の右側側法尻)付近が若干沈下

・盛土法尻(図の左側法尻)から図の左側へ5m程度離れた付近を中心に地盤が隆起

・クラック等は盛土上にも周辺地盤にも見られない

なお、地質調査(ボーリングおよび物理・力学試験)は計画道路の中央線付近で1本実施されており、地盤モデルはこの資料だけで作成した。

工程は逼迫しているため、一週間程度を目処に対策を提案することが求められた。工事は中断しており、盛土上および周辺地盤で地質調査を実施することは可能であるが、周辺の水田は営農中である。

あなたが当該対策提案の担当者となった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

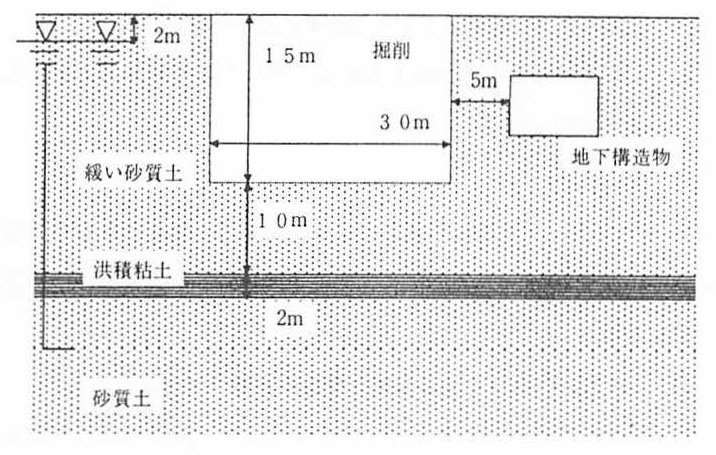

Ⅱ-2-2 下記模式図のような地盤条件で、地下構造物に近接して幅30m、深さ15mの山留掘削工事が計画されている。山留工法には柱列式山留壁工法を用いる計画である。

あなたが当該工事の設計および施工計画を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 我が国はアジアモンスーン気候帯に属するが、近年の気候変動に伴い、梅雨末期集中豪雨の激化や台風の大型化などが顕在化するという気候モデル予測がある。こうした予測に従えば、今後はこうした豪雨時の雨量や降雨時間の増大が考えられ、これに伴う地盤構造物特有の災害発生が懸念される。

(1) 地盤構造物の特徴を踏まえ、豪雨時に懸念される災害への対応について、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2 地盤構造物に関する調査、設計、施工、維持管理の各段階においては、地盤構造物ならではの特徴、特に不均質さ・不安定さを熟知した上で、地盤構造物の性能を確保しつつ、低廉なコストで迅速に整備・維持することが求められる。

(1)地盤構造物の特徴を踏まえ、調査・設計・施工・維持管理のうち3つの段階において、品質とコスト・工期の要求をできるだけ満たす上での課題について、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。