最終更新:2025.06.25

- 業務計画(プロポーザル含む)・技術向上への取組み・品質確保・コスト縮減等の社会ニーズといったものへの意識と対応、管理能力が問われます。

- 試験時間は問題4-1・問題4-2とともに試験Bの130分です(試験Bの中で各問題を行ったり来たりすることはできます)。従来は問題2も合わせて3時間35分(215分)だったものが、問題2を除いただけで130分になったのですから、著しく時間が短くなったといえます。

- 1,600字以内の記述問題(入力練習用のフォームはこちら)

- ウェイト:推定20~30%

- 公表済み問題は6問で、以下のとおりです。

(1)カーボンニュートラルに関する⽬標達成までの道筋

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の10 個の用語「地球温暖化」「再生可能エネルギー」「グリーン成長戦略」「グリーン社会」「グリーントランスフォーメーション政策(GX)」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「働き方改革」「脱炭素」「ライフサイクルアセスメント」、「低炭素建設資材」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①カーボンニュートラルの現状と課題

②カーボンニュートラルの目標達成に向けた建設コンサルタントの役割

※2023年度の(2)に近い問題です。

(2)国際競争力の強化

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の10 個の用語「都市課題」「技術基準」「国際標準」「国際建設契約」「ODA」「官民連携」「インフラ輸出」「復興」「防災」「人材育成」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①我が国の建設コンサルタントの国際競争の現状と課題

②我が国の建設コンサルタントの国際競争への参入に向けた取り組み

※類似の過去問題はありません。

(3)維持管理と長寿命化

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の6つの用語「老朽化」「地方公共団体」「ライフサイクルコスト」「更新」「予防的処置」「新技術」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①社会インフラの維持管理の現状と課題

②社会インフラの長寿命化のあり方について

※2023年度の(5)がキーワードまで含めて全く同じ問題です。

(4)工程管理と働き方改革

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の7つの用語「工程表」「情報共有」「履行期間」「長時間労働」「ウィークリースタンス」「生産性向上」「ワークライフバランス(WLB)」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①建設コンサルタントの工程管理の現状と課題

②建設コンサルタントの働き方改革と工程管理のあり方

※2024年度の(1)がキーワードまで含めて同じですが、「業務遂行能力の観点から」という言葉が入ってきています。

(5)建設コンサルタントにおける人材育成

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の8つの用語「建設コンサルタントの役割」「担い手確保」「若手技術者の育成」「研修制度」「オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)」「多様な人材」「生産性向上」「ワークライフバランス(WLB)」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①建設コンサルタントの人材育成の現状と課題

②建設コンサルタントの今後の人材育成のあり方

※類似の過去問題はありません。また「業務遂行能力の観点から」という言葉が入ってきています。

(6)ICT、IoT、AI技術の利活用

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の8つの用語「働き方改革」「長時間労働」「テレワーク」「ネットワーク環境」「Web 会議」「RPA」「BIM/CIM」「緊急事態宣言」のなかから4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4 つ以上を用いていればよい。

①我が国における建設生産性向上のためのICT 利活用の現状と課題

②我が国の建設業、建設コンサルタント業におけるICT、IoT、AI 技術の活用方策

※2022年度の(6)がキーワードまで含めて同じですが、「業務遂行能力の観点から」という言葉が入ってきています。

1.答案準備の基本的考え方

問題3は6問中1問が出題されるため、この答案を全部準備して記憶していくのは大変だし非効率的です。このため、課題と提案の項目と項目ごとの書くべきキーワードからなる骨子を作って記憶し、文章そのものは当日試験会場で作成するようにすることをお勧めします。

ただ、全くゼロベースで文章を試験当日に作るのは大変だと思うので、骨子を使って文章を作るトレーニングは何度か行なっておく必要はあると思います。

ただし、そのようにして文章を作成した場合でも、その文章を丸暗記することはやめましょう。なぜなら骨子から文章を作成する作業はロジックやストーリーといったものを「考える」作業ですから、文章を多少忘れても元となる骨子をしっかり覚えていればどうにかなりますが、文章丸暗記は文字面を「覚える」作業であり、もうそこにはロジックやストーリーがなくなってしまうので、一部を忘れてしまって抜け落ちやおかしな表現が出てくると、全体のロジックやストーリーがおかしくなってしまい、高得点が期待できなくなるからです。

だいたいにおいて丸暗記に走ろうとする人は、ロジックやストーリーを理解する力が不足していることが多いので、丸暗記した文章の一部が変わってロジックやストーリーがおかしくなって「似たような言葉が使われていても、文章の意味合いが全く変わってしまっている」状態になっても、そのことに気がつかない・理解できないのです。

もし自分がそういうタイプだと思うのであれば、ロジックやストーリーに弱いとコンサル業務でもいい仕事ができませんから、この試験を機会に技術者としてステップアップすることを目指しましょう。

骨子作りは次の手順で行います。

①キーワードを、

・ネガティブなもの:好ましくない現状や予想される状況などに関するワード

・ポジティブなもの:実施すべき施策取組みなどに関するワード

・その中間的なもの:課題にも対応策にも使えそうなワード

の3つに分類する。ネガティブなものは課題に、ポジティブなものは対応策に割り振る。中間的なものはとりあえず課題にも対応策にも割り振らない。

②割り振ったキーワードから、実際の施策・取組みや問題となるワードを導く。これが課題や対応策の項目名になってくる。

(例:「ハード対策」「ソフト対策」「防災&減災」からハードとソフトを一体化した多重防御、あるいはハードソフトベストミックスといった施策に関するワードを考える)

キーワードが項目名そのものに含まれるようであればなおよい。

③その項目名と対になるワードを考える。項目名のワードを裏返して考えるとよい。課題に関する項目名に対して考えたのであれば対応策の、対応策に関する項目名に対して考えたのであれば課題の項目名となる。(例:ハードとソフトを一体化した多重防御に対してであれば、「ハード対策の限界」とかいったワードになる)

④このようにして、課題と対応策のペアを2つから3つ程度考える。これで骨子は完成。

この骨子を元に答案を作成するわけですが、全体で1600字という制限の中で、各項目に何文字程度割り当てられるかを考え、その文字数枠に応じた文章を考えるトレーニングを積むことをお勧めします。

紙の答案用紙に書いていた時代なら「何行」という目安で考えられたのですが、 CBTではちょっと難しく、おそらく答案入力フォームは「1行何文字」ではなく「全部で何文字」という制限しかないと思われます。そして画面上で1行何文字になるかはディスプレイの解像度次第で、さらにユーザーが画面ズームをできるような仕様の場合はもっと自由に1行の文字数を変えられてしまうので、行数ではなく文字数で考えておくしかないと思われます。

こういったことから、文字数に相当する文章がどういった内容の、どういったボリューム感のあるものなのかをトレーニングの繰り返しの中で身につけることがお勧めになってきます。

2.答案の構成

問題3は、大きく①課題、②その対応策という2部構成になっているだけで、問題1のように項目名が細かく決まってはいません。課題や対応策の書き方は自由ですが、それだけに答案の構成で差がつくことが考えられます。つまり章立てが大切だということで、大項目・中項目というように入れ子構造にした章構成、箇条書きの活用による簡潔明瞭な論述に留意してください。

一方、答案は1,600字以内で、改行もするので、それほど多くのことは書けません。ということは、入れ子構造にしたうえで、短文(箇条書きというほどではないが、接続詞で文章をつないでいった長文とも違う、1つの項目に1つの事柄だけを述べたもの)を並べるようにすれば、省力的に(つまりあまり多くのことを書かなくても)答案を作成することができます。例えば以下のような構成です。

ここでインデントもできるといっそう読みやすくなるのですが、実際の試験ではCBTのシステム制限上、インデントはできないと思われます。ただ行等を1文字字下げすると少し読みやすくなりますが、スペースも1文字カウントされるので、注意してください。

答案の構成

①●●の課題

(1) ▲▲▲(課題の1つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(2) ■■■(課題の2つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(3) ◆◆◆(課題の3つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

②●●の課題への対応のあり方

(1) ▲▲▲(対応策の1つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(2) ■■■(対応策の2つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□

(3) ◆◆◆(対応策の3つ目)

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

・□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

このように、答案は入れ子構造と行頭に段落記号(上記の場合は「・」を入れた短文のみから構成することができます。行末に空白が多く、記述量をあまり多くせずに簡潔明瞭な答案が賭けます。また、大項目や中項目ごとに空行を入れてもかまいません。

このとき注意しないといけないのは、課題とあり方の各項目(上記(1)(2)(3))は1対1に対応していなければならないことです。課題の(1)とあり方の(1)が別のことについて述べていたり、課題が3つあるのにあり方は2つしかないなどといったことはあってはいけません。

3.各問題の答案骨子の考え方

(1)カーボンニュートラルに関する目標達成までの道筋

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の10 個の用語「地球温暖化」「再生可能エネルギー」「グリーン成長戦略」「グリーン社会」「グリーントランスフォーメーション政策(GX)」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」「働き方改革」「脱炭素」「ライフサイクルアセスメント」、「低炭素建設資材」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①カーボンニュートラルの現状と課題

②カーボンニュートラルの目標達成に向けた建設コンサルタントの役割

- テーマに関する基本知識

- 気候変動に伴い激甚化する自然災害対応など、地球温暖化対策は待ったなしの課題であり、我が国は、地球温暖化の原因となる温室効果ガス(GHG)の排出量を、森林等による吸収・除去量と等しくすることによって全体としてのGHG排出量をゼロにするカーボンニュートラルを2050年までに達成することを世界に宣言している。これに加えて気候変動適応策の実施など、グリーン社会の実現は、我が国の重要な政策課題となっている。

- このため、環境を保全しつつ産業構造の変革により社会経済を成長させるグリーン成長戦略が作成された。これにより、化石燃料に依存した社会経済システムを、再生可能エネルギーを中心とした持続可能な社会へと転換するグリーントランスフォーメーション政策(GX)を推進する必要がある。

- これを受けて、国土交通は「国土交通省グリーンチャレンジ」「国土交通省環境行動計画」の中で、「省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり」、「自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築」などの施策を立てている。これにより脱炭素都市づくり、エネルギー分散型まちづくりを進める必要がある。

- そのためにはデジタル技術を活用して建設作業の大幅な効率化を図り、これにより建設事業に伴うGHG排出を抑制するとともに、働き方・働き手を大きく変化させ、働き方改革の推進にも寄与する建設デジタルトランスフォーメーション(DX)を促進する。

- またライフサイクルアセスメントにより、建設作業段階だけでなくセメントや鋼材などの建設資材製造段階や廃棄段階なども含めてGHG排出抑制を図り、低炭素建設資材を積極的に活用すべき。

- 問題の解説と骨子

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 地球温暖化 | 再生可能エネルギー グリーン成長戦略 グリーン社会 グリーントランスフォーメーション政策(GX) デジタルトランスフォーメーション(DX) 働き方改革 脱炭素 ライフサイクルアセスメント 低炭素建設資材 |

大部分がポジティブなキーワードなので、これからストーリーを作る必要があります。なお、2023年度は②が「カーボンニュートラルの実現に向けての対応のあり方」であったのが、今年度は「建設コンサルタントの役割」に変わっていることに注意が必要です。課題に対するあり方を簡単に述べたあと、その中で建設コンサルタントが果たせる役割を考察する必要があります。

社会の向かう方向を示すキーワードには「グリーン成長戦略」と「グリーン社会」があり、そのための基本施策がGXです。グリーン社会は理念的なものですから、設問2の最初か最後に「グリーン社会の実現」として一言触れる程度でいいでしょう。

一方グリーン成長戦略やGXは環境保全と経済成長の両立に向けた戦略であり、その実現のために再生可能エネルギー導入が必須です。これを自立分散型エネルギーまちづくり、さらにコンパクト+ネットワークによる脱モータリゼーションをからめて、脱炭素型都市づくりに話をつなげるといいでしょう。建設コンサルとしては、そういったことを踏まえて自立分散型エネルギーまちづくり、脱炭素都市づくりの提案をしていくという話に落とし込むといいでしょうね。

もうひとつはDXです。建設DXは、それ自体がGHG削減のためのものではないのですが、国交省グリーンチャレンジの実現には欠かせないものですし、それに伴う働き方改革・ワークライフバランス改善促進は緩和策・適応策に拝領し自然の共生したまちづくりにつながっていきます。建設コンサルとしては、BIM/CIMの積極的導入などを通じて建設DXの実現に寄与すべきです。

そして今年度は「ライフサイクルアセスメント」「低炭素建設資材」というキーワードが加わりました。これは建設資材製造段階で低炭素を指向するということなので、建設コンサルとしては、計画設計段階でこういったことを積極的に提案する必要があります。

(骨子・答案例)

| 現状と課題 | 建設コンサルタントの役割 |

| ●グリーン社会の実現 地球温暖化対策のため温暖化ガスの大幅削減が必要だが、環境保全と経済成長の両立を目指したグリーン成長戦略を実現し、グリーン社会形成につなげていく ●モータリゼーション・拡散型都市構造からの脱却 自家用車と化石エネルギー依存に依存した都市から脱炭素都市づくりへの転換 ●建設分野における脱炭素の促進 建設資材製造段階、施工段階のGHG排出を削減していく必要 | ●エネルギー分散型まちづくり 太陽光・風力その他の再生可能エネルギーやコジェネ、ヒーポン等の導入とVPP、都市インフラにおけるZEH・ZEB等の省エネ創エネによる自立分散型エネルギーまちづくりの計画提案 ●脱炭素都市づくり コンパクト+ネットワークの形成、前述のエネルギー分散型都市、次世代モビリティ等の脱炭素都市作りの計画提案 ●建設DXとライフサイクルアセスメント デジタル技術活用による建設DX推進の提案と実践でリモートワークやセンシング技術導入拡大による働き方改革実現で移動抑制・GHG排出抑制 低炭素建設資材等よるライフサイクル全般におけるGHG排出抑制策の提案 |

(2)国際競争力の強化

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の10 個の用語「都市課題」「技術基準」「国際標準」「国際建設契約」「ODA」「官民連携」「インフラ輸出」「復興」「防災」「人材育成」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①我が国の建設コンサルタントの国際競争の現状と課題

②我が国の建設コンサルタントの国際競争への参入に向けた取り組み

- テーマに関する基本知識

・令和6年度建設コンサルタント白書の「4-9 海外事業の現状・課題を踏まえた競争力の強化」が出典と思われる。ここでは以下のような課題と対応策が述べられている。

(1)多様化・拡大する国際市場への参入

1)ODA以外の業務の拡大

2)PPP事業への参画

(2)国際契約約款への対応

(3)今後の市場環境の変化に即した官民の連携

(4)人材育成の強化

1)必要能力の向上

2)ダイパーシティーの推進

3) 技循者の国内•海外間での相互活用(技術者表彰制度の活用)

・これらの内容とキーワードからみて、(1)1)、(2)、(3)、(4)1)をベースに答案を用意すると良いと思われる。

- 問題の解説と骨子

キーワードを分類すると下表のようになります。

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 都市課題 | 官民連携 インフラ輸出 復興 防災 人材育成 | 技術基準 国際標準 国際建設契約 ODA |

キーワードはポジティブなキーワードと中間的なキーワードですが、中間的キーワードを「それに対応できていない」という形にして課題の方で使うことにします。

前述(1)1)と(3)で多様化・拡大する国際市場への参入、(2)で国際契約約款への対応、(4)で人材育成について述べることとし、キーワード「都市課題」「復興」「防災」は「インフラ輸出」と合わせて上記(3)の官民連携以外の部分を使って、我が国のノウハウ・強みを生かすというストーリーにしてみます。

(骨子例)

| 現状と課題 | 参入に向けた取り組み |

| ・多様化・拡大する国際市場への参入 建設コンサル国際市場における我が国コンサルの業務量はわずかで、ほとんどがODAに依存 高品質を追求するあまりコスト面の競争力が弱い ・国際契約約款への対応 国際標準に準拠した契約や技術基準への対応や国際建設契約に関して知識・交渉力が不足 ・都市課題への対応能力 急激な都市化により顕在化している都市課題や復興・防災などの分野では我が国のノウハウが強み しかし我が国コンサルは個別技術分野には強いが、政策立案から実行までを一貫支援する総合的コンサルティング能力に劣る ・人材の国際化 英語や異文化理解、国際的PM能力を持つ人材が不足 | ・ODA以外の業務の拡大、官民連携による海外展開の強化 選任部署設置・海外コンサルとの提携・M&A等により、国際開発金融機関(MDBs)発注フィージビリティスタディ・設計等業務への参画拡大 ODA活用案件形成、インフラシステム輸出戦略に基づいた政府系金融機関による資金供給・貿易保険活用促進 ・国際標準への適合と国際建設契約の習熟 国内外研修機関と連携しFIDIC契約条件の理解を深めるプログラム拡充 レッドブック・シルバーブック・ゴールドブック・イエローブックの各契約約款の十分な理解と契約管理 ・インフラ輸出を推進するための戦略的なアプローチ 商社やゼネコン、金融機関とのコンソーシアムを組成して総合的な提案力を強化、新興国都市課題解決に資するスマートシティや高効率エネルギーシステム等の分野での先端技術、防災技術や復興支援ノウハウ等我が国強みをパッケージとして提供 ・人材育成 海外留学や国際機関派遣の奨励、海外大学・研究機関との連携強化による人材育成 |

(3)維持管理と長寿命化

設問①、②について、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の6つの用語「老朽化」「地方公共団体」「ライフサイクルコスト」「更新」「予防的処置」「新技術」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①社会インフラの維持管理の現状と課題

②社会インフラの長寿命化のあり方について

- テーマに関する基本知識

・我が国のインフラの多くは高度経済成長期に構築したため、50年以上経過した老朽化インフラが今後急速に増加

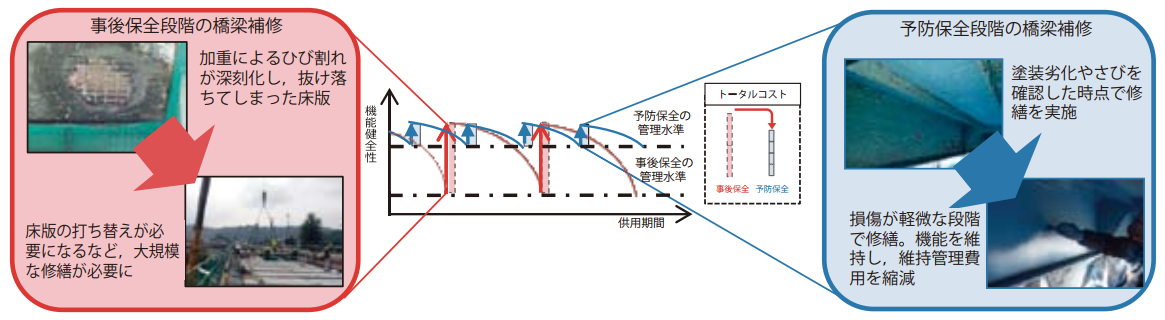

・従来の構造物の損傷が顕在化してから補修する事後保全型では割高になるとともに時期のコントロールもできず、体系的管理ができなかったので、管理基準値を決めて点検・診断を行うことにより劣化状況を把握し、損傷する前に補修・更新等の予防的措置を行う予防保全により、インフラの長寿命化を図りライフサイクルコストを低減する必要がある。具体的には優先順位をつけて予算の範囲内で順繰りに補修更新をしていくインフラ長寿命化計画を各地方公共団体が策定し、点検・診断・措置・記録から成るメンテナンスサイクルを回す。

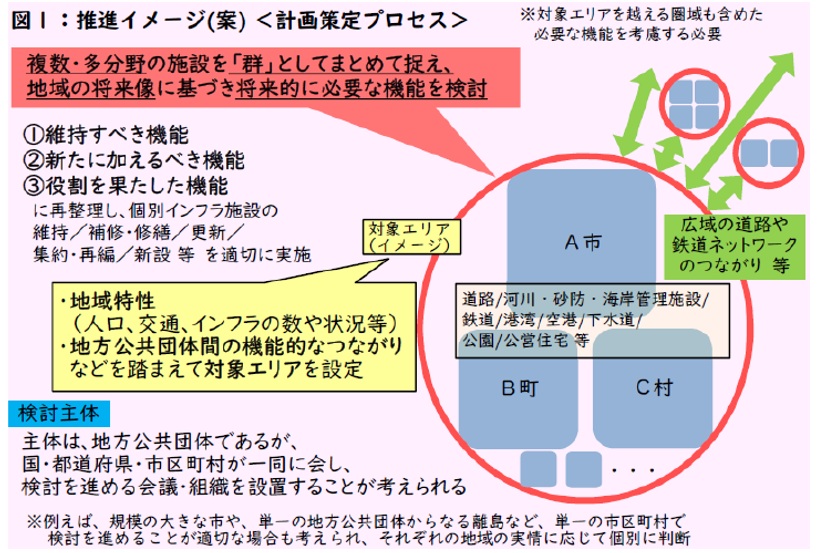

・地方公共団体の中にはマンパワーや予算不足でインフラ長寿命化計画が策定できず予防保全への転換ができないところも多い。これを受けて国交省はインフラメンテナンス第2フェーズ「地域インフラ群再生戦略マネジメント」への移行を提唱。

・メンテナンスサイクルを回すためには点検診断が必須だが、現状では近接目視と打音検査で熟練を要するため、今後熟練技術者がリタイヤしていく中、ドローンで撮影した画像をAI解析するなどのデジタル技術を活用した新技術を積極的に取り入れる必要がある。

・データベースの構築も必須であり、インフラデータプラットフォームを活用したデータ活用型のインフラメンテナンス2.0への展開が必要。

- 問題の解説と骨子

まずキーワードを分類すると下表のようになります。

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 老朽化 | 予防的措置 新技術 | 地方公共団体 ライフサイクルコスト 更新 |

中間的なキーワードが一番多く、次にポジティブなキーワードが多いのですが、ポジティブなキーワードが二つなので基本的に対応策としてまず二つ考えられます。

「予防的措置」からは予防保全への転換という対応策が考えられ、この裏返しである事後保全を課題に書いて、事後保全から予防保全への転換という流れストーリーにして、課題には「老朽化」、あり方では「ライフサイクルコスト」といったキーワードを書き、「地方公共団体」「更新」もあちこちに書くといったストーリーが考えられます。

さらにここで、予防保全への転換を確実なものとするため近隣の地方公共団体が連携して地域インフラ群再生戦略マネジメントを展開するということを付記すれば最新の施策も知っているということがアピールできます。この問題自体はキーワードが地域インフラ群再生戦略マネジメントを明確に志向したものではないので、無理にそちらをメインテーマにはせず、あくまで予防保全への転換をメインにすればいいと思います。

次にキーワード「新技術」は点検診断におけるデジタル技術活用をすればいいでしょう。担い手不足・技術継承不足により点検・診断が困難になってくることを課題としてあげて、ドローンとAI画像解析による点検等をあげるといいでしょう。

(骨子例)

| 現状と課題 | 対応策 |

| ・事後保全型の維持管理からの転換 我が国インフラの多くが近く建設後50年超過し更新期を迎える 従来の事後保全では補修経費が割高&補修更新時期がコントロールできないので予算集中を招く 事後保全からの転換が必要 ・点検・診断の担い手不足 点検診断には熟練技術を要するが熟練技術者退職に伴い担い手不足 熟練技術者に依存しない点検診断手法が必要 | 予防保全型維持管理への転換 事後保全から点検診断により予防的措置を行う予防保全型維持管理に転換してライフサイクルコストを低減 さらにアセットマネジメントを導入してインフラ長寿命化計画を策定してメンテナンスサイクルを回す ・小規模地方公共団体では予算・人材不足で予防保全への転換が困難なので、近隣地方公共団体で連携して地域インフラ群再生戦略マネジメントを推進 ・点検・診断への新技術の導入 点検・診断にデジタル技術を中心とした新技術を導入し省力化省人化を進める ドローン+AI画像解析による点検等の新技術導入を進める データ活用型維持管理を実現するインフラフラメンテナンス2.0に取り組む |

(4)工程管理と働き方改革

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の7つの用語「工程表」「情報共有」「履行期間」「長時間労働」「ウィークリースタンス」「生産性向上」「ワークライフバランス(WLB)」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①建設コンサルタントの工程管理の現状と課題 ②建設コンサルタントの働き方改革と工程管理のあり方

- テーマに関する基本知識

・建設コンサルタントでは、若手技術者の減少により、技術の継承が困難となり技術の空洞化など、将来における社会資本の整備や維持管理に重大な懸念が生じている。担い手を安定的に確保し離職者を減じるためには、処遇改善が必要であるが、建設コンサルタント業務の納期が短期間に集中することにより、過酷な長時間労働、ミス・エラーによる業務成果の品質低下、企業経営の圧迫等の弊害が発生すると考えられる。

・担い手確保のためには、適切な工程管理や生産性向上よる就業環境改善(働き方改革)、発注者による適切な工期設定を進める必要がある。

・工程管理としては、①ウィークリースタンス(マンデー・ノーピリオド、ウェンズデー・ホーム、フライデー・ノーリクエスト、ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング、イブニング・ノーリクエスト)、②業務スケジュール管理表の運用、③Web会議システムの活用がある。

・またデジタル技術の活用等により生産性向上を図る。

・発注者による適切な工期設定としては、適正な履行期間を確保した上で、計画的な業務発注により履行期限・業務量が年度末に集中することを防ぐ。このために繰越処理の柔軟な運用が求められる。

・これらにより長時間労働を解消し、働き方改革・ワークライフバランス(WLB)の改善を進める。

- 問題の解説と骨子

キーワードを分類すると下表のようになります。

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 長時間労働 | 情報共有 ウィークリースタンス 生産性向上 | 工程表 履行期間 ワークライフバランス(WLB) |

ポジティブなキーワードが多いので、これと中間的キーワードを対応策に割り振ることをまず考えます。つまり対応策から考えていきます。

ここで注意すべき点は、問題文に「業務遂行能力の観点から」とあることです。コンサルとしての業務遂行能力をいかに維持向上するかという視点で課題も対応策も考え、表現する必要があります。

対応策は、基本的には就業時間を短くすることで長時間労働をなくし働き方改革を実現するという内容にしますが、時短には①適正な工期設定、②生産性向上、③就業形態の見直し、④ミスによる手戻り防止の4つが考えられます。

①については、年度またぎの履行期間を設定した発注の増加があります。そのためには繰越処理の柔軟な運用が必要です。

②についてはデジタル技術の活用があります。生産性が向上すれば長時間労働が解消されます。

③はウィークリースタンスです。休日明け日は依頼の期限日としない(マンデー・ノーピリオド)、)ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない(ウェンズデー・ホーム)、金曜日等は新たな依頼をしない(フライデー・ノーリクエスト)、昼休みや午後5時以降の打合せを行わない(ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング)、終業時間前に依頼をしない(イブニング・ノーリクエスト)といったものです。

④は業務スケジュール管理表を使った発注者との情報共有や、工程表に照査時間を位置づけて時間を確保することによるミス・手戻り防止があります。

なお、キーワードのうち「ワークライフバランス(WLB)」というように( )付きになっているものは、最初に( )付きで「 」で囲って一度使えば、以後は「WLB」といった略語で使えます。キーワードの使用カウントは一度使えばもう再カウントしてもらう必要はないので、「 」も不要です。

| 現状と課題 | 働き方改革と工程管理のあり方 |

| 所定外労働時間が長く長時間労働で、ワークライフバランスが悪い ・業務繁忙期の集中 単年度発注で年度末が繁忙期 徐々に改善されつつあるが、いまだに年度末所定外労働時間が長い ・生産性が低い 労働集約型現場作業が多い、技術者の経験工学的判断に依存、事務的作業が多い ・所定外労働につながる就業形態 週明け期限作業や週末依頼・終業前依頼、昼食時間や終業後の打合せ、ノー残業デーの形骸化など ・ミスによる手戻り 工程に関する受発注者間連携不足 照査時間を確保していない工程計画 | 就労時間短縮で長時間労働解消とワークライフバランス改善により業務遂行能力を確保しつつ働き方改革を実現 ・適正な工期設定 適正な履行期間を確保した上での繰越処理の柔軟な運用による計画的な業務発注を働きかけ ・生産性向上 デジタル技術の積極的な活用(ドローン、AI、RPAなど) ・就業形態の見直し ウィークリースタンス(マンデー・ノーピリオド、ウェンズデー・ホーム、フライデー・ノーリクエスト、ランチタイム&オーバーファイブ・ノーミーティング、イブニング・ノーリクエスト) ・ミスによる手戻り防止 業務スケジュール管理表による発注者との情報共有 照査時間を確保した工程表 |

(5)建設コンサルタントにおける人材育成

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の8つの用語「建設コンサルタントの役割」「担い手確保」「若手技術者の育成」「研修制度」「オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)」「多様な人材」「生産性向上」「ワークライフバランス(WLB)」の中から4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4つ以上を用いていればよい。

①建設コンサルタントの人材育成の現状と課題 ②建設コンサルタントの今後の人材育成のあり方

- テーマに関する基本知識

・少子高齢化・劣悪な就労環境により担い手不足で、技術継承が懸念される。

→デジタル技術導入により生産性向上を図り就労環境を改善して担い手確保するとともに若手技術者の育成時間を確保する。

・従来の人材育成はOJT中心で、経験則的・感覚的な指導で若手技術者が十分成長できず、早期退職につながっている。研修制度がある企業が多いが、形式的な座学研修が多く、業務多忙で研修時間確保も難しい。このため最新技術も含めて実践的なスキル・応用力を身につける機会が不足している。

→OJTとOff-JTを組み合わせた体系的教育システムに転換する。OJTは指導者教育による効果的なOJT、Off-JTは実践的問題解決能力を養う体系的なものに刷新する。

・建設コンサルは現場や打合せ、専用ソフト利用などオンサイトワークを必要とするものが多く、多様な働き方を導入しにくく、担い手確保・人材育成の妨げになっている。

→VPNやVR、Web会議等により多様な働き方を選択できるようにし、ワークライフバランスを改善し、多様な人材の確保につなげる。

- 問題の解説と骨子

キーワードを分類すると下表のようになります。

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 担い手確保 若手技術者の育成 多様な人材 生産性向上 | 建設コンサルタントの役割 研修制度 オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT) ワークライフバランス(WLB) |

ポジティブなキーワードから対応策を考えると、担い手を確保するということ、若手技術者を育成するということ、多様な人材を確保するということの3つが考えられます。

問題文に「業務遂行能力の観点から」とあるので、コンサルとしての業務遂行能力をいかに維持向上するかという視点で考える必要があるわけですが、これらの対応策はすべて業務遂行能力向上に寄与しますので、そういったことをどこかで書けばいいと思われます。

担い手確保については、現状において担い手不足になっていることを問題視し、この原因を就労環境の劣悪さに求めることで、デジタル技術を活用した生産性向上→就労環境改善→担い手確保という対応策が示せるでしょう。

若手技術者の育成については、中間的なキーワードのOJTと研修制度を使って、OJTが有効性の低いものになっていること、研修すなわちOff-JTが実践的でないものになっていることを指摘し、これを体系的なOJT&Off-JTに転換することを提案するといいでしょう。

多様な人材の確保については、建設コンサルならではの業務内容からオンサイトワークが必要なものが多くテレワークなどの多様な働き方が選択しにくいことを問題視して、これをデジタル技術活用によって改善し、ワークライフバランス改善と多様な人材確保につなげればいいでしょう。

(骨子例)

| 現状と課題 | 人材育成のあり方 |

| ・担い手不足と技術継承の危機 建コン・建設業界は、少子高齢化に加え長時間労働・低賃金就労環境で入職者低迷、熟練技術者大量退職により、深刻な担い手不足が懸念され、熟練技術者から若手への技術継承が懸念 ・従来の人材育成方法の限界 建コンにおける人材育成はOJT中心だが経験則的・感覚的な指導で若手技術者が十分に成長できず早期退職につながる 多くの建コンに研修制度があるが形式的で実務的でない座学中心の研修が多い 業務多忙で研修時間確保が難しく実践的スキルを身につける機会が不足 ・多様な働き方への対応の遅れ 建コン業務は現場作業・発注者打合・設計専用ソフト利用などオンサイトワークを必要とするものが多く多様な働き方を導入しにくく、担い手確保・人材育成の妨げになっている | ・担い手確保と若手技術者の育成 UAV等のセンシング技術やBIM/CIM、AI、RPAなどのデジタル技術を積極的に活用して生産性向上を図り就労環境を改善して担い手確保、若手技術者の育成時間を確保 ・体系的な人材育成 従来のOJT依存人材育成システムからOJTとOff-JTを組み合わせた体系的な教育システムに転換 OJTは指導者に対するメンター研修やコーチング研修で若手技術者の成長を効果的にサポートできる指導者の育成 Off-JTはケーススタディやグループワーク、シミュレーションなどを取り入れた実践的な問題解決能力を養う体系的なものに刷新 ・多様な働き方の実現 多様な働き方を選択できる業務体制構築でワークライフバランスを改善し多様な人材の確保につなげる VPNなどの通信インフラ整備やVR技術を活用したリモート現地調査やWeb会議などによるテレワーク等の多様な働き方を選択できるようにする eラーニングやオンライン研修導入で各者各様の時間帯で研修時間が確保し技術者一人ひとりが主体的にスキルアップに取り組めるようにする |

(6)ICT、IoT、AI技術の利活用

設問①、②について、業務遂行能力の観点から、1200〜1600 字の間で記述しなさい。次の8つの用語「働き方改革」「長時間労働」「テレワーク」「ネットワーク環境」「Web 会議」「RPA」「BIM/CIM」「緊急事態宣言」のなかから4つ以上を用いて記述しなさい。

記述文中で用いた用語は「 」で囲んで記述すること。

用語は①、②の全体を通して(「①のみ」「②のみ」「①、②併せて」のいずれも可)、4 つ以上を用いていればよい。

①我が国における建設生産性向上のためのICT 利活用の現状と課題 ②我が国の建設業、建設コンサルタント業におけるICT、IoT、AI 技術の活用方策

- テーマに関する基本知識

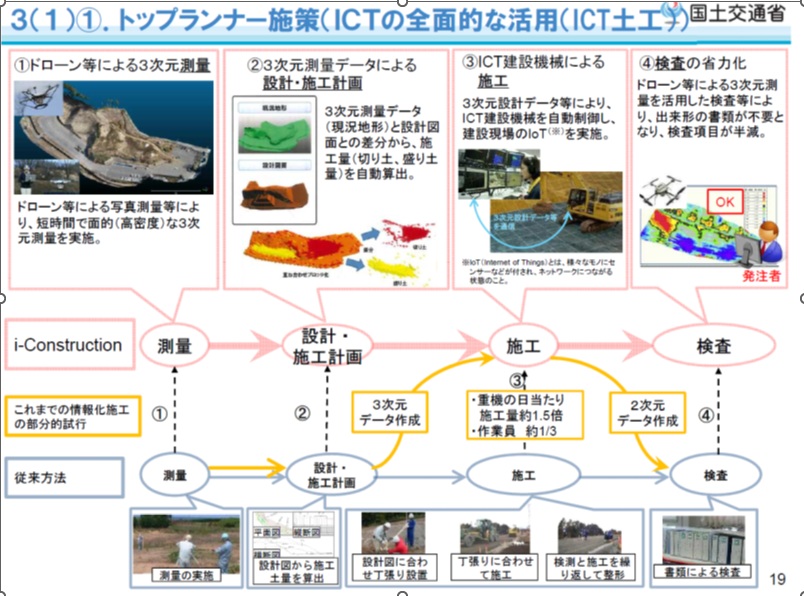

・労働力不足の中で、現場打ちのような従来の労働集約型手法では生産性維持が困難なので、資本集約型すなわち機械化を進める必要がある。その代表例としてi-Constructionがある。その代表的な施策がICTの全面的な活用(ICT土工)で、ドローン等による3次元測量→BIM/CIM(三次元モデル+属性情報)による設計計画→ICT建機による自動・無丁張施工→ドローン等による3次元出来形測量である。

国直轄工事はすでに小規模施工を除き全面的にi-Constructionmに転換したが、地方公共団体の発注工事ではなかなか導入が進んでいない。これには様々な原因があるが、地方の中小建設業にとってICT建機の導入はハードルが高いのが大きなネックとなっている。そこで、後付けマシンガイダンスや小型ICT建機などを活用して普及定着を進めていく必要がある。

・i-Constructionは、いっそうの省人化と働き方改革を目指してi-Construction2.0に進化しようとしている。i-ConstructionのICT土工は個別建機の自動化にとどまっているが、i-Construction2.0では現場の建機類を5G回線でつなぎ、遠隔操作による無人化やAIによる自律化、さらにAIによる最適な稼働指示により、オートメーション化を目指している。

・BIM/CIMや機械化により現場の生産性が向上することにより、生産速度が向上し、結果「休暇が取りづらい・給料が安い・危険」の3Kが解消され、長時間労働からの解放、働き方改革の促進が期待できる。

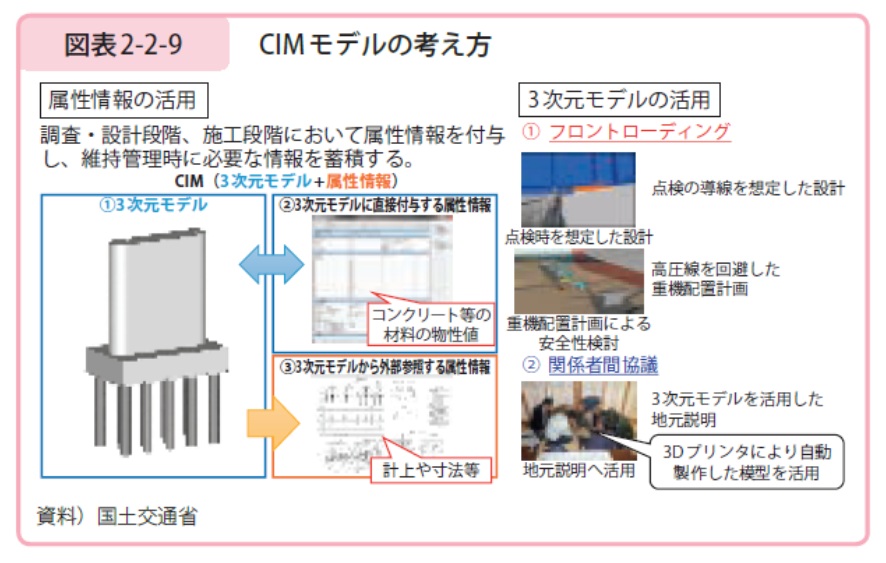

BIM/CIMは単なる三次元CADではない。形状以外の物性値などの属性情報を加えることで、施工や維持管理段階で必要な情報を提供するとともに、情報を蓄積していく。

・さらに時間要素を属性情報として加えることで、施工段階ごとの三次元形状を設計段階で決定し、これを施工段階で参照することで施工計画負担を軽減する。後工程の負荷を前工程にかけるフロントローディングもBIM/CIMの大きな特徴である。

ICT/IoTを活用した新たな働き方としてテレワークがある。新型コロナ感染症拡大の中、緊急事態宣言が発出されたりしたことで従来のオンサイトワーク(オフィスに出勤しての業務従事)が困難になりテレワークが急速に拡大し、働き方改革に寄与することが期待されている。

・建設業は自宅に持ち帰れないような特殊なソフトを使うことが多い。これについては、テレワーク先(多くは自宅)から VPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)で会社サーバにアクセスして使用することでセキュリティ上の不安を最小化しつつ業務を遂行することができる。こういったネットワーク環境整備が必要である。

・進捗管理を含む労務管理が不十分になる懸念があることなどといった問題も明らかになってきている。Web会議で進捗管理を行うことができるものの、こういった公式コミュニケーション手段だけでなく、日常的な非公式コミュニケーションを可能とするツールの導入が必要である。 ・その反面で企業の事務処理や技術業務の中の定型作業等はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によって著しい省力化が期待できる

- 問題の解説と骨子

まずキーワードを分類すると下表のようになります。

| ネガティブなキーワード | ポジティブなキーワード | 中間的なキーワード |

| 長時間労働 緊急事態宣言 | 働き方改革 テレワーク Web会議 RPA BIM/CIM | ネットワーク環境 |

ポジティブなキーワードが圧倒的に多いので、まずはこれらを組み合わせてどういった ICT 等活用方策があるかを考えるといいでしょう。

例えばテレワークは働き方改革促進策の一つと位置づけることができますね。そしてこのテレワークを支えるのはネットワーク環境です。専用ソフトへのアクセスとセキュリティ確保を同時に実現するのがVPNですから、これはキーワードではないですがぜひ書いておきたいところです。

Web 会議もテレワークには不可欠なものですから、テレワークとワンセットで使うといいでしょう。

そしてこのテレワークはコロナ禍で一気に進みましたから、これと対応する課題の中に緊急事態宣言を入れておくといいですね。

一方BIM/CIMはi-Constructionの代表的な技術のひとつです。そしてi-Constructionによって設計施工の現場の生産性が向上するため長時間労働が解消され、休暇が取りやすくなるとともに、収益性が向上しますから給料アップが期待でき、さらに機械化が進みますから安全性も向上するということでやはりこれも働き方改革につながっていきます。

こういったことから、i-Constructionを対応策としてあげるといいでしょう。当然ながらこれと対応する課題は生産性の低い労働集約型生産体制をあげて、そういった中で長時間労働が余儀なくされているというようなことを書くと良いでしょう。

そうするとRPAが残ってしまうわけですが、これはデスクワークにおける定型作業等の効率化技術ですからテレワークの中に入れてもいいですしキーワードとして使わずにおいてもいいでしょう。

なお、この問題は2022年度試験で出題されたときと同じ問題文・キーワードであり、その一方でi-Constructionはi-Construction2.0に進化しつつあるわけですが、そういったその後の新たな動きを求めるようなキーワードはあまりないので、生産性向上と働き方改革について記せばいいでしょう。

なお、問題文には「業務遂行能力の観点から」とあるので、コンサルとしての業務遂行能力をいかに維持向上するかという視点で考える必要があるわけですが、これらの対応策はすべて業務遂行能力向上に寄与しますので、そういったことをどこかで書けばいいと思われます。

また問題文には「我が国の建設業、建設コンサルタント業における」とあり、建設コンサルタントだけでなく建設業のことも書くように求めています。従って、ICT建機など建設コンサルではなく建設業のことに言及してもまった問題はありません。

| 現状と課題 | 活用方策 |

| ・労働集約型の非効率的な生産体制 人手に頼った生産体制では担い手不足の中で生産力が低下し、長時間労働等が常態化 i-Constructionが地方の中小建設業で導入遅れ ・働き方改革への対応 緊急事態宣言等コロナ禍での従来のオンサイトワークでの業務従事の困難化→これを機会に多様な働き方を導入して働き方改革に対応していく | ・資本集約型生産体制への転換 i-Constructionにより資本集約型生産体制への転換により生産性向上 UAVや3Dレーザースキャナによる測量/BIM/CIMによる3次元モデル設計、ライフサイクルに渡る活用/ICT建機による効率的で安全な現場作業/後付マシンガイダンスなどによるICT建機普及の促進/AIを活用した施工のオートメーション化 ・テレワーク導入によるワークライフバランス改善、働き方改革の促進 VPNによりテレワーク可能なネットワーク環境を整備し、Web会議等による進捗・労務管理、RPAによるルーチンワーク効率化により、オフィスに縛られない良好なワークライフバランスを確保した働き方改革の実現 |

- 問題1と同様、とにかく読みやすい文章を書く。

- 小項目・箇条書きを使う。

前述したような入れ子構造の答案にするとともに、積極的に箇条書きを使うと、これでかなり読みお安くなります(読みにくいと点数がガタッと落ちる)。 - 事前に文章まで一度作って、ぼんやりでいいので覚えておくといい。

骨子だけ覚えていって文章は本番で考えてもいいのですが、一度文章まで作っておくと、ぼんやりとでも内容が頭に入るので、本番で文章を作りやすくなります。 - 途中で思いついたエピソードは入れない(構成が崩れやすい)。

- 長文は読みやすければかまわないが、主語と述語のねじれなど、構文エラーや読みにくさにつながりやすいので、避けたほうがよい。