最終更新:2025.06.21

必須科目(問題Ⅰ)について、建設部門を中心に記しています。

出題内容の予想もしていますが、これは「絶対こうなる」というものではなく、あくまで私の予想です。ただ、技術士会から公表された資料を素直に読むとこういうことだよね、という、それなりに根拠のあるものではあります。

なお、受験対策は人それぞれです。それぞれの立場で、ポイントは変わってきます。また、若年層・熟年層でも変わってきます。うのみにするのではなく、参考にできるところは参考にするというスタンスでお読みください。

答案用紙 フォーム

模擬練習用答案用紙を用意しましたので、お使いください。

ダウンロード時は1ページですが、1枚目を超えると自動的に2枚目が現れます。

なお、この答案用紙はすごろくさんよりご提供いただいたものです。

必須科目(問題Ⅰ)は、2012年度までは「部門一般」「建設一般」などと言われる記述問題(600字詰め答案用紙3枚)だったのが、2013~2018年度は択一問題(マークシート方式5択)となりました。そして2019年度からまた記述問題(答案用紙枚数も以前と同じ600字詰め3枚)になりました。

問題Ⅰは、「技術部門全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの」を問う問題とされており、これらの概念、出題内容および評価項目もかなり明確に示されています。さらに評価項目のそれぞれがどういったものをいうのかは、前頁の「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」の中に定義づけられているため、概念や評価項目について、どういう意味なのかをあれこれ推測する余地はかなりなくなっているといえるでしょう。

| 項目 | 筆記試験における 評価内容 | I | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅲ |

| 専門的学識 | 基本知識理解 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 理解レベル | ①基本 | ①業務 | |||

| 問題解決 | 課題抽出 | ① | ① | ||

| 方策提起 | ② | ② | |||

| 評価 | 新たなリスク | ③ | ③ | ||

| 技術者倫理 | 社会的認識 | ④ | |||

| マネジメント | 業務遂行手順 | ② | |||

| コミュニケーション | 的確表現 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| リーダーシップ | 関係者調整 | ③ |

※表中の丸数字は設問番号です

1.出題形式

2019~2024年度の問題を整理すると、各設問の内容は以下のようになります。図にすると下図のようになり、特に設問3でいくつかのバリエーションがありますが、基本形はおおむね同じです。

| 設問 | 評価内容 | 問題の内容 |

| 問題文 | - | 背景・経過を述べた後、どのようなことが求められているかに言及、あるいは問題のテーマを提示。 ※背景などを出題テーマと混同しないよう注意 |

| 1 | 課題抽出 | 出題テーマについて、技術者としての立場で多面的観点から課題を抽出 「抽出して分析」、「その内容を観点とともに示せ」、「観点を明記したうえで内容を示せ」など。 2021年度以降は「課題を3つ」と指定されることが多い |

| 2 | 方策提起 | 最重要課題1つを絞り込んで解決策を複数示す |

| 3 | 新たなリスク | 解決策の効果、新たに生じるリスクとその対策を提示 それぞれの解決策ではなく解決策全体に対する新たなリスクをあげさせることが多い。 最近は「全ての解決策を実行して新たに生じうるリスク」という形で、解決策実行後のリスク(二次リスク) をあげさせることが多い。解決策の実効を妨げるリスクを書いてしまわないように注意が必要。 |

| 4 | 社会的認識 | 業務遂行にあたり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要な要件・留意点 |

ここで得点のために注意すべきポイントをいくつかあげます。

- 出題テーマや主旨をしっかり把握する

たとえば2019年度問題Ⅰ-1は、問題文冒頭で人口減少と担い手不足について述べられていますが、途中で「担い手不足を上回る生産性向上が必要だ」という話に趣旨が転換しています。従って、担い手不足対応するかといったことを課題にあげてしまうと出題主旨から外れてしまうことになります。

つまり、問題文冒頭は背景や経緯について書いてあり、出題テーマとは別であることが少なくないので、これに引っ張られないように注意する必要があります。

また2022年度問題Ⅰ-1では、

「デジタル・トランスフォーメーション(DX) を推進するに当たり」というようにDXが解決策になる課題ではなく、DXを推進しようとしたときに何が課題かを問うている

DXについて「業務そのものや組織、プロセス、組織文化・風土を変革」と定義付けを確認しており、デジタル技術による効率化や生産性向上ではなく、変革について書かねばならない

というように、書くべき内容を指定・制限しており、これから外れると大きな得点ダウンになる箇所が入るようになっています。2024年度問題Ⅰ-2でも

「DXを活用していくに当たり」…DX活用が解決策になるのではなく、DXを活用しようと思ったら何が課題か

「大規模災害の発生後にインフラや建築物等の復旧・復興までの取組」…防災減災(災害前の取り組み)ではなく、災害発生後の復旧・復興

というように、書くべき内容の指定・制限があります。

その一方で、

2022年度問題Ⅰ-1「既存の制度・運用が存在する中で」→既存の制度や運用がDX推進の妨げになっていることを課題にすればよい

2024年度問題Ⅰ-2「投入できる人員や予算に限りがあることを前提に」…人員不足や予算制約を課題にあげればよい

というように、問題文中にヒントも盛り込まれるようになっています。

こういった指定・制限やヒントをしっかり読み取って、出題テーマや主旨に沿って書くようにしないと得点アップは望めません。 - ロジックの妥当性をしっかり確保する

設問1で複数の課題をあげて、その中から設問2で1つを選んで、それに対する複数の解決策をあげて、それらの解決策に共通する新たなリスクを設問3であげるというように(前頁の①③)、扱う事項の数が設問ごとに異なります。さらにそれが「一つを選ぶ」、「すべてに対する」というように内容が異なるため、ロジックが混乱しがちになります。最も多いのが設問3でのロジック混乱です。設問2では複数の解決策をたとえば設問3で「すべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策」、「すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスク」という指定があるため、新たなリスクはすべての解決策に共通するリスクである必要があります。ところがそれぞれの解決策に対するリスクを列挙している人がけっこう多いのです。

そして「すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスク」ですから、解決策の実行を妨げるリスクではなく、解決策実行後に生じるリスク(二次リスクや残留リスク)でなければなりません。ここで引っかかってしまっている人も多いですね。

また設問2の「最重要課題に対する複数の解決策」というところでも、解決策の中に別の課題に対する解決策を書いてしまっている例が見られますし、設問3での新たなリスクの対応策が設問2の解決策と同じような内容になっていてロジックが堂々巡りになっている例も見られます。 - 時系列の整合性をしっかりとる

設問1の課題は一般的に現状における課題ですから設問2の解決策は現状~近い将来の話であり、その実現に伴う新たなリスクとその対応が設問3ですからもっと先の話になります。つまり設問を追うごとにどんどん将来の話になっていかねばならないのに、設問3での新たなリスクやその対応策が設問2での解決策と同じくらいの時期、あるいはもっと近い将来の話になっていて時系列的に整合しないといった例もあります。

問題Ⅰにおける主要な評価項目である問題解決能力はロジックが重要視されます。したがって、書いてある項目が正しいかどうかだけでなく、ロジック(論旨、書き方)が適切かどうかも重要な採点基準であることを銘記しましょう。

そして出題テーマがどのようなものになるかは予想はできても確実ではありませんが、どのようにロジック展開すればいいか、どのように書けばいいかはもうわかっているのです。以下、このことについて解説していきます。

2.評価内容(コンピテンシー)の内容

1.基本知識理解(専門的学識)

答案全般について、具体的な事例や施策、技術、取組み、法令等について記述し、ぼんやりした理解ではなく、知識を持っていることをアピールする

コンピテンシー「専門的学識」の定義は以下のとおりです。

専門的学識

- 技術士が専門とする技術分野(技術部門)の業務に必要な,技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。

- 技術士の業務に必要な,我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識を理解し応用すること。

受験部門に関する社会的重要テーマに関わる法令施策等や社会経済、最新の技術の現現状といったものをしっかり知っていて理解しているか、という視点で採点すると考えられます。建設部門であれば、たとえば近年の顕著な災害について、どういった災害でどのような被害があったのか、それはどういった原因等により引き起こされたのか、なぜ災害が激甚化しているのか、それに対してどう対処しようという施策や法整備等が進められているのかといった知識ですね。具体的に言えば、水災害意識社会再構築ビジョンなどの具体的な取り組みを上げている答案と、そういった具体的取り組みを上げられていない答案で差が付くということです。

2.課題抽出(問題解決)~設問1

与えられたテーマについて、問題をあげて分析し、問題解決のためになすべきこと(課題)を抽出する

コンピテンシー「問題解決」の定義は以下のとおりです。

問題解決

- 業務遂行上直面する複合的な問題に対して,これらの内容を明確にし,調査し,これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。

- 複合的な問題に関して,相反する要求事項(必要性,機能性,技術的実現性,安全性,経済性等),それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で,複数の選択肢を提起し,これらを踏まえた解決策を合理的に提案し,又は改善すること。

また問題文は以下のようなものです。

設問1

(テーマ)に関して、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ

以下の3ステップで課題を抽出しましょう。

①問題をあげる

困った状況、あるべき姿とのギャップを問題としてあげます。

②問題を分析する

問題の発生原因・機構を分析します。①→②と述べてもいいし、②→①でもいいでしょう。

③課題を抽出する

問題分析結果から、 問題解決のために何をなすべきかを導きます。この「なすべきこと」が課題です。

ちなみに、その「なすべきこと」、課題の実現策が解決策になります。

なお、多面的に課題をあげることが求められているので、専門技術的なことばかりでなく、右図のように多様な視点で問題(あるべき姿と現実とのギャップ)を抽出し、その原因等(なぜ・どのようにその問題が発生しているのか)を考察することが求められます。

つまり、なぜ災害が激甚化しているのかとか、老朽化インフラが今のままでは適切に維持管理更新されないことが懸念されるのはなぜかとか、担い手が不足しているのはなぜなのかといったことについて、貧弱な知識だけで「自分はこう思う」と言うような居酒屋議論的なものをしてはダメで、しっかり勉強することが必要です。

3.方策提起(問題解決)~設問2

抽出した課題を実現する方策を提案する

問題文は以下のようなものです。

設問2

(設問1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ

課題を解決する(抽出したなすべきことを実現する)具体的な方策を提案します。

ここで導き出した解決策は、ひとりよがりなものではないことが重要です。基本的には国等が実際に提唱している施策や取り組まれていることに沿ったものがいいでしょう。これは国等の施策に迎合するとか、鵜呑みにするということではなく、しっかり理解して解説するということです。言い換えると、具体的な施策のベースには基本となる考え方・方向性があって、それにはそれによって解決しようとしている課題(特に課題解決を難しくしているボトルネックの解消・最小化)があり、さらにそのベースには実際に発生している問題があるわけです。施策等をしっかり掘り下げて、施策→方向性→課題と理解することで、逆に課題→解決の方向性→具体策というロジックで飛躍なく説明できるのです。

なお、2019年度問題では解決策を複数あげることを求められています。2020年度も同じかはわかりませんが、解決の方向性はひとつでいいと思うので、その下に複数の解決策をあげられるようにしておくといいでしょう。たとえば「予防保全型の維持管理」という方向性のもと、アセットマネジメント・インフラ長寿命化やICTを活用したインフラロボットによる点検などですね

4.新たなリスク(評価)~設問3

設問2であげた解決策を実現するにあたって考えられる「新たなリスク」をあげる

コンピテンシー「評価」の定義は以下のとおりです。

評価

- 業務遂行上の各段階における結果,最終的に得られる成果やその波及効果を評価し,次段階や別の業務の改善に資すること。

また問題文は以下のようなものです。

設問3

(1)解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ

(2)解決策を実行した上で生じる波及効果と、新たな懸案事項への対応策を示せ

波及効果については、課題が解決することによって生まれてくる波及効果ですから、課題が解決することそのものではなく、それによって次に期待できるようなことなどが良いでしょう。例えば2020年度建設部門問題Ⅰ-1では、課題が解決するということは、地域の中小建設業が使命を果たすべく担い手を確保するということが実現するということです。その結果期待できる効果としては、担い手がちゃんと確保できているからこそできることなので、例えば災害時の対応がしっかりできるとか、雇用拡大によって地域活性化に寄与するとか、そういった事を書けば良いのではないかと思います。

次に新たなリスク・懸案事項ですが、①解決策を実行したがために新たに生まれて来る問題・リスク(二次リスク)あるいは②解決策の実現を妨げるようなボトルネック(その解決策を実行しようとするがために出てくる問題)をあげるといいでしょう。解決策を実行してもまだなお残る問題・リスク(残留リスク)は趣旨から外れます。

①解決策が実現したがために出てくるマイナスの副作用的なもの、すなわち二次リスク…たとえばICT活用に伴う技術の空洞化やAI活用に伴うブラックボックス問題など

②解決策の実現を妨げるハードル・ボトルネック…たとえばICT活用における初期導入コストの制約など

ただ、こういった問題についてもひとりよがりな内容、すなわち実際にはどのようなことが懸念されているのかなどを調べもせずに自分の頭の中だけで考えたような偏狭なことを書かないように、出題が予想される主要テーマについては勉強しておく必要があると思います。

なお、2018年度までの問題Ⅲではこの部分は「実現性を高めるためのもう一歩踏み込んだ具体策提案」でもよかったのですが、コンピテンシーの内容から考えると、「その解決策を提案したがために出てきた課題」であれば設問3で新たなリスクとして書き、実現のための留意点のようなものであれば設問2で示す解決策の中に含むというように、使い分けする必要があると思われます。

なお「解決策に共通して」というように条件が付けてある場合、複数あげた解決策に共通するようなリスクをあげなければいけないことになります。そうすると「一つ目の解決策のリスクと二つ目の解決策のリスクは異なるのにどうやって共通のリスクを書けばいいんだ」と悩むことになるかもしれません。そういう時は解決策に対するリスクで考えるのではなく課題が解決することに伴うリスクを考えるといいでしょう。つまり「最重要課題が解決した時の新たなリスク」で考えるのです。例えば建設部門2020年度問題Ⅰ-1の担い手確保の問題に対して、就労環境が悪いので担い手が確保できない(問題)→就労環境が悪いのは、労働集約型生産体制で生産性が低いためだ。工事の進捗が遅いから休日が取りにくくなり、収益性が低いから給料も安くなって、労働集約型だから事故も起こりやすい(問題分析)→ならば労働集約型生産体制から資本集約型生産体制に転換すべきだ(課題・なすべきこと)となっているのであれば、資本集約型生産体制に転換されたらどんな新たなリスクがあるか、あるいは資本集約型生産体制に転換しようとした時にどんなハードルがあるかを考えればいいでしょう。 解決策として ICT建機とかBIM/CIMとか書いた場合に「 ICT 建機導入のリスクは何だ?」「BIM/CIM導入のリスクは何だ?」などとそれぞれで考えるから共通のリスクが見えなくなってくるのです。その大元にある最重要課題だけを考えて、それが実現したらどんなリスクがあるかと考えるといいでしょう。

5.社会的認識(技術者倫理)~設問4

「倫理の観点」は公共の安全を最優先にすることと、「持続可能性」は環境の保全について述べる

コンピテンシー「技術者倫理」の定義は以下のとおりです。

技術者倫理

- 業務遂行にあたり,公衆の安全,健康及び福利を最優先に考慮した上で,社会,文化及び環境に対する影響を予見し,地球環境の保全等,次世代にわたる社会の持続性の確保に努め,技術士としての使命,社会的地位及び職責を自覚し,倫理的に行動すること。

- 業務履行上,関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。

- 業務履行上行う決定に際して,自らの業務及び責任の範囲を明確にし,これらの責任を負うこと。

また問題文は以下のようなものです。

設問4

業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ

問題文では、倫理と社会の持続可能性という2つの観点をあげています。

まず倫理としては、技術士試験なのですから3義務2責務や技術士倫理綱領から考えるといいでしょう。最も題意に沿うであろうものは、公益確保の責務(公共の安全、環境の保全、その他の公益の確保)です。技術士倫理綱領では、「公衆の利益の優先」「持続可能性の確保」の2項目が該当します。

「公共の安全」とは、「公衆の安全、健康および福利等」ですから、製品安全や公共インフラの安全性などでしょう。当然のことと思うでしょうが、「それを優先する」という点がミソです。

実際の仕事ではいいもの(安全なもの)を作るというだけでなく、予算の制限や工期などの要求もあるけれど、公共の安全よりそれらを優先する事はしないという考え方のことを書けばいいと思います。さらにいえば、公共の安全より予算や工期などを優先してしまうと、その延長上に構造設計計算書偽装をはじめとする様々な反倫理的行為も発生し得るということですね。現実問題、予算を優先して所定の機能を確保しなかったとして、それを正直に言ったりしないでしょうから、嘘をついたり偽装したりするようになると思われますから。

なお、実際には出題テーマに応じて少し具体的に書いていただきたいと思います。たとえば災害であれば防災インフラ整備において、維持管理であれば補修補強において、対象インフラの性能確保を間違いなくすることが公共の安全になるわけですが、予算の制限があるような場合でも機能確保より予算を優先したりはしないということですね。

また「環境の保全」は環境負荷を最小化するということですが、「持続可能性」でもあるので、問題文の「社会の持続可能性」にもまたがりますね。

次に持続可能性ですが、これは前述の環境保全も含み、たとえば事業を継続できるだけの予算確保や人材確保などに話を広げてもいいようにも思えるのですが、コンピテンシーとしては「技術者倫理」に含まれることを考えると、やはり技術士倫理綱領の「持続可能性の確保」の視点で考えることが順当だと思います。ですからまずは環境保全を考えるといいと思うのですが、テーマによっては環境保全とはあまり関係ないようなものもあるでしょうから、もう少し広げてSDGsで考えてもいいと思います。

6.的確表現(コミュニケーション)

文章力も技術力。読んでわかる、理解しやすい答案が書ける文章力を身につける。

コンピテンシー「コミュニケーション」の定義は以下のとおりです。

コミュニケーション

- 業務履行上,口頭や文書等の方法を通じて,雇用者,上司や同僚,クライアントやユーザー等多様な関係者との間で,明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。

- 海外における業務に携わる際は,一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え,現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

これは、「読みやすい、正しい日本語の文章を書くこと」と思っておけばいいでしょう。

以下の4段階で準備されることをお勧めします。

1.社会的重要テーマを絞り込む

下表は2019(令和元)年度以降の主要部門の出題傾向ですが、災害・事故等、生産性向上(主にデジタル技術活用)、環境、持続性(産業としての持続性やSDGs)の4分野からの出題が大部分を占めるとともに、一定の規則性がある(たとえば建設・上下水道部門では災害が1年おきに出題、農業部門では生産性向上と農業農村持続性が1問ずつ出題など)ことがわかります。

こういった出題傾向の推移をみれば、どういった分野の問題が出されやすくなっているか、ある程度予想することができるでしょう。

さらに受験部門ごとに、白書その他の国の施策等に関する文献等があると思いますので、ここから出題される可能性が高い社会的重要テーマをある程度絞り込むことができます。

以下、建設部門について見てみましょう。

国土交通白書2024(令和6年版国土交通白書)では、第Ⅰ部に「持続可能な暮らしと社会の実現に向けた国土交通省の挑戦」と題して、進展する人口減少・少子高齢化やそれに伴う生活利便性の低下と地域存続困難化、それに対して期待されるものとしてダイバーシティ・生産性向上・生活利便性家事ね・地域活性化などがあげられています。

そしてそれらを踏まえた「国土交通分野における取り組みと今後の展望」として、以下のようなものがあげられています。

- 技術活用(デジタル技術による省人化・省力化、イノベーション)

- 子育て等にやさしい社会(こどもまんなかまちづくり、女性参画、ワークライフバランスなど)

- 地域持続性(地域公共交通再構築、関係人口創出拡大、高齢者安心社会、群マネ、地域活力維持)

れらを重ね合わせたテーマ(たとえばデジタル技術を活用したワークライフバランスや、さらにそれを地域活性化につなげるなど)が考えられます。

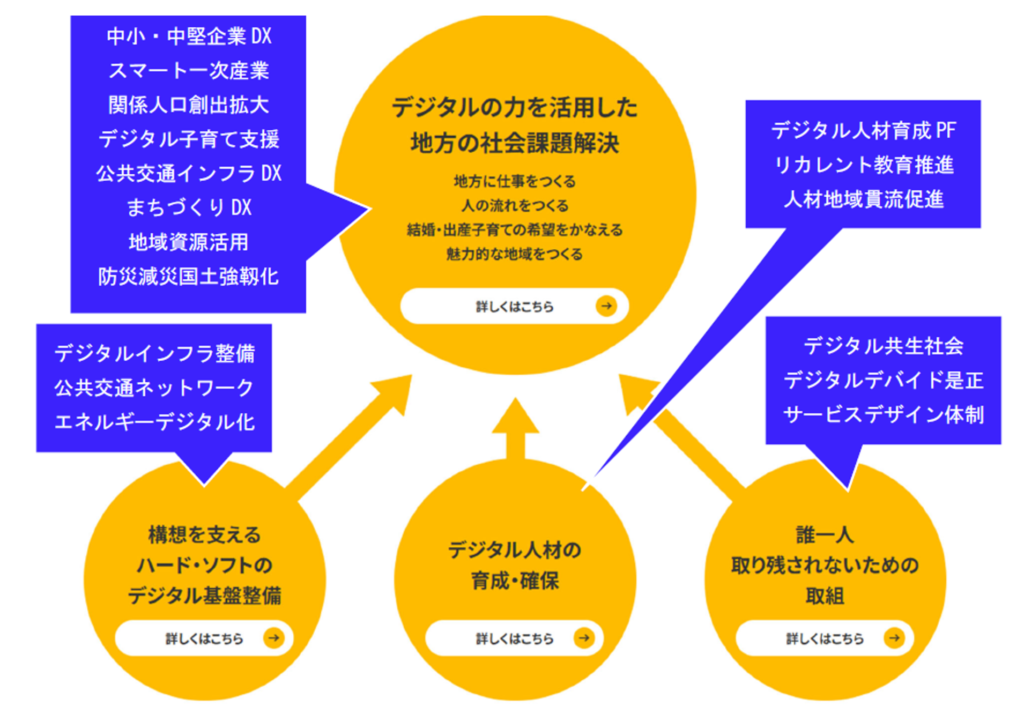

これを施策に結びつければ、デジタル田園都市国家構想(2022年策定、2023年改訂)やこれを踏まえて2023年に改訂された地方版総合戦略、i-Construction2.0などがあるでしょう。

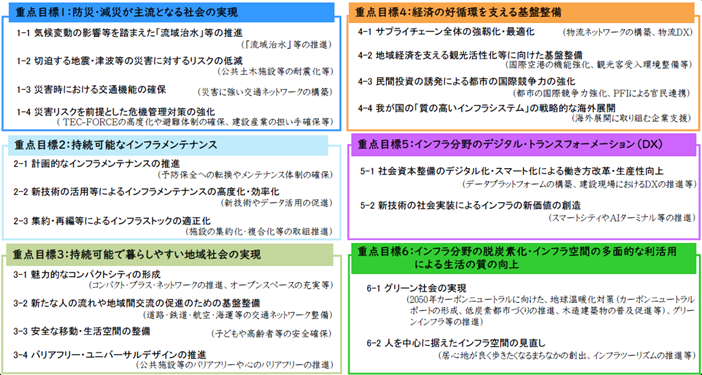

また第5次社会資本整備重点計画は、①激甚化・頻発化する自然災害、②人口減少等による地域社会の変化、③国内外の経済状況の変化、④加速化するインフラの老朽化⑤デジタル革命の加速、⑥グリーン社会の実現に向けた動き(2050年カーボンニュートラル等)・ライフスタイルや価値観の多様化+新型コロナウイルス感染症による変化(デジタル化の必要性、サプライチェーンの国内回帰、地方移住への関心の高まりや東京一極集中リスクの認識拡大等)を踏まえ、6つの重点目標をたてています。

①は2021年度と2023年度および2024年度出題、②は2023年度出題、③は2024年度出題、⑤と⑥は2022年度と2024年度出題とですから、④と⑤を重点的に考えておけばいいのではないかと思います。また③の「持続可能で暮らしやすい地域社会の実現」、まちづくりの切り口も要注意だと思います。

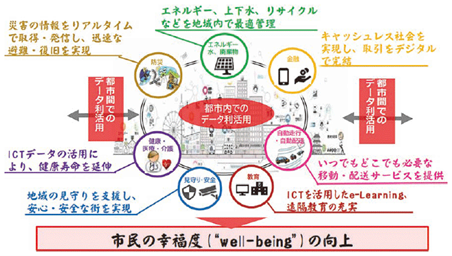

まちづくりに関しては特にデジタル技術を活用したwell-bingに注目しておくといいでしょう。

なお人口減少・少子高齢化の問題である担い手不足にフォーカスした出題の可能性も捨てきれません。

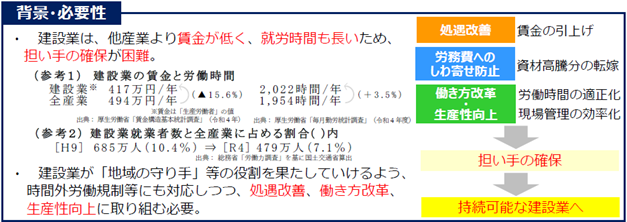

担い手不足に関しては、デジタル技術の活用で担い手不足を補う(つまり担い手が少なくても生産力を確保する)生産性向上の切り口もあり、それは2019年度と2022年度に出題されましたが、担い手をいかに確保するかという問題は2020年度に地方の中小建設業の担い手確保が出題されたきりです。

担い手不足は地域のインフラ整備や防災減災、インフラメンテナンスにまで広く影響が出てきています。建設業における2024年問題とは何だったのかもしっかり勉強しておいてください。

この解決策として白書にはデジタル技術導入・DX等による就労環境改善があげられていますが、下図に示すような適正な価格による契約や施工時期の平準化など調達方式に関するアプローチも考えられますし、CCUS等の技能者活用、女性や高齢者、外国人技能者の働き手確保などもあるでしょう。

2020年度問題の合格答案例はかなり参考になるでしょう。

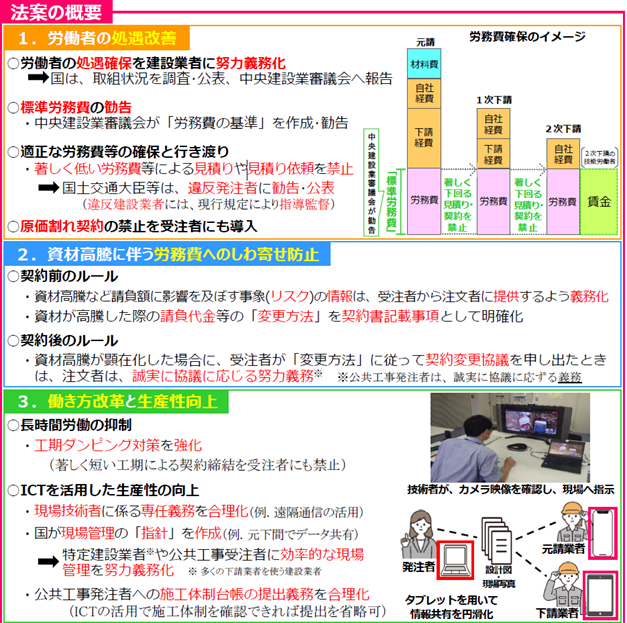

そして2024年3月に建設業法改正がありました。以下のような内容です。

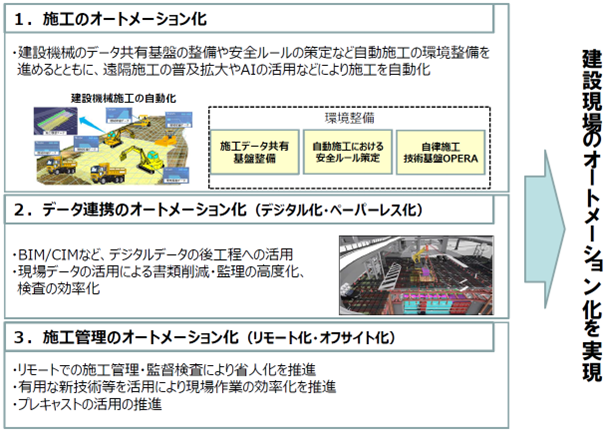

また国土交通分野のデジタル化を支えるものとして、DXデータセンターがあります。単なる3Dデータの保管にとどまらず、仮想PCサーバーや作業領域をクラウド上に確保することで、受発注者ともに端末やソフトの負荷を軽減し、施工現場管理を3Dデータのままで行なうことも可能にします。

2.知識を蓄える

社会的重要テーマについての知識を蓄えないと、そもそも書くネタがなく、高評価答案は作れません。

知識を蓄えるためには、次の2段階ステップでの取り組みがお勧めです。

| 白書等の文献(建設部門であれば日経コンストラクション等もお勧め)やこのセミナーテキスト・動画等の、「重要テーマについてざっくり説明している資料」でまず大枠を理解する。 建設部門であれば国交省や国総研、各種専門誌、さらにはネット情報等で、さらに一歩深い情報を得て、知識を深める。 特に国土交通白書は、現状と施策については紹介してあるものの、課題解決に関わるロジック、すなわち現状からどのようにして施策につながっていくのかという部分の説明が薄いので、課題抽出分析→解決の方向性→具体策といったストーリーを理解しようと思うと、白書だけでは不足。 |

問題Ⅰや問題Ⅰと似ている問題Ⅲの不合格答案を見ると、上記②が不十分なものが目立ちます。すなわち、白書やセミナーテキスト等で表面的には理解しているのだけれど、薄っぺらな知識であるため、それが答案に如実にでてしまっているものが多いのです。

時には上記①すら「言葉の丸暗記」になっていて、「記憶」と「理解」を混同してしまっている場合もあります。ただ覚えるのではなく、理解しなければダメだということを肝に銘じてください。

3.ロジック構成を考える(課題解決の視点で主要施策と実現策までの流れを整理する)

(2)で蓄えた知識を活用して、①課題抽出→②課題分析→③解決策の提案→④新たなリスク抽出→⑤その対策というロジック構成を考えます。

文章を書くこととロジックを考えることを同時にやったりせず、まずロジック構成を整理して書くべきことを全部決めてから文章を書くことが重要です。

③は現実の施策等に一致することが望ましいと思われます。

④は、2013~2018年度の問題Ⅲの設問3に見られた「解決策実現に向けてさらに一歩踏み込んだ、さらなる具体策」に近いものになるでしょう。すなわち、「白書に書いてあること」、いわば「国等が提唱する大きな方向性、スタンダード」なので、これを地域や現場で実現しようとすると様々な問題が出てきます。たとえば老朽化インフラの予防保全であれば、その担い手はどうするのかとか、予防保全に転換するためには現に損傷しているインフラを全部修復しないといけないが、そのための予算がそもそもないとかいったことです。ちなみに④は専門技術的視野だけにならず、幅広い視野で考えることが求められますが、これは「人・モノ・カネ」の視点で考えるようにするといいでしょう。

そして⑤は④への対策なので、これが最終的な実現策になることもありますし、さらなる改善策になることもあるでしょう。また提案とは別の二次リスク対策になることもあると思います。いずれにせよ、これについては白書に書いてある内容から一歩先に進んで、実際に現場で実行されている施策等であることもあれば、受験生自身が実務の中で経験した実例を書いたほうがいいこともあるでしょう。

以上の①~⑤は、骨子にまとめておくといいでしょう。なお、この骨子は経歴票の業務内容詳細(小論文)で用いたものと似ていますが、解決策提案で終わらず、新たなリスクとその対策まで考えているという点で異なります。

| 問題 | 問題分析→課題抽出 | 方策提起 | 新たなリスク | その対策 |

| 困ったこと 重大性・困難性等について読み手が納得できるものがよい 多様な視点が求められるので、技術だけでなく予算や担い手など幅広く考えるといい | 問題の発生原因・発生機構などを分析してなすべきこと(課題)を抽出 | 問題分析結果から必然的に求められる解決策基本的には実際の施策や取組みに沿ったものがいいと思わる | 解決策を提案したがための二次リスク、あるいは解決策実現に際してのボトルネック 技術的なものだけでなく、コストや期間、リソースや合意形成、環境影響や安全など幅広く考えるとよい | 新たなリスクへの対応策 実際の施策等を踏まえることが望ましい |

| 設問1 | 設問2 | 設問3 | ||

4.読みやすい文章を書く力を身につける

最後は答案用紙に文章を書かねばなりません。後述の問題Ⅱであれば、箇条書き等が有効なこともありますが、ロジック主体の問題Ⅰ・Ⅲでは、箇条書きだけではロジックをうまく表現できません。

そうすると、簡潔明瞭で読みやすい文章を書く力が必要になってきます。従来の試験でもそれは必要なことでしたが、2019年度からは「コミュニケーション」という評価項目が明示されているので、採点者は読みにくい文章・わかりにくい文章に対してマイナス評価をすることができるようになっています。

文章力を身につける即効的な方法はありませんが、お勧めは合格答案を読む・引用するということです。APEC-semiでは合格答案実例集を提供していますが、こういったものを活用し、複数の合格答案を読み、読みやすいと思ったもの、自分の文章の感性に合っていると思うものを選んで、これを「お手本」として文章を書いてみるといいでしょう。言い回しとか言葉の使い方などを「盗む」わけですね。さらには「写す」という作業を繰り返して文章スタイルを身につけて合格した人もいます。

ロジック構成を考えることと、文章を書くことは、自分の頭の中にある答案イメージのアウトプットです。勉強をすること(このテキストを読むことや講義を聴講することを含みます)はインプットです。

しかしインプットだけがんばってもアウトプットの練習をしないと高得点を取れる答案は作れません。インプットと同じくらいアウトプットの練習をしてください。