2025.5.28 最終更新

17 応用理学部門 地質

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-1-1

代表的な物理探査法である弾性波探査と電気探査について、それぞれ2つ以上の探査手法をあげて概説せよ。

Ⅱ-1-2

ボーリング孔を利用する物理探査・検層を3つ以上あげて、そのうち2つについて測定原理と探査にあたっての技術的留意点について述べよ。

Ⅱ-1-3

活断層の判定方法を3つ述べて概説せよ。

Ⅱ-1-4

地すべり抑制工を2つあげて概説し、計画時の留意点を述べよ。

Ⅱ-2-1

新第三紀中新世の砂岩・泥岩が分布する山麓部において、図の右側から左側に向かって切土もしくはトンネルで当該区域を横断する道路計画がある。なお地形図のコンターは10mであり、地層の走向はN70°E、傾斜は30°SEである。この道路計画を担当するにあたり、応用理学部門地質科目技術士として以下の設問に答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅱ-2-2

新第三紀の砂岩礫岩層と泥岩層からなる地域における道路トンネル工事計画がある。空中写真解析・地表地質踏査・弾性波探査・ボーリング調査が終了しており、現場条件は以下のとおりである。

・トンネルはESE-WNW方向に計画されており、ほぼ直線であり、計画長さは800mである。ESE側が起点である。

・トンネルで貫通しようとする尾根はトンネルとほぼ直行するNNE-SSW方向に延びている。尾根筋はトンネル起点側から400m程度のところにある。

・トンネル坑口の標高は50m程度、トンネル直上の尾根部の標高は250m程度である。

・新第三紀層は単斜構造で走向はほぼNS、傾斜は35°E程度である。

・地表地質踏査の結果、起点側坑口付近には上位の砂岩礫岩が分布しており、尾根近くからは下位の泥岩層が現れる。

・砂岩礫岩は比較的均質であるが透水性がやや高く、ルジオン値は50Lu程度である。

・泥岩はやや層理が発達しており、ルジオン値は10Lu未満、スレーキング率が高い。

・トンネル起点側から500mほどのところに断層が推定されている。断層の走向はNNE-SSWで、トンネル終点側に60°程度傾斜しているものと推定される。この断層は正断層で、断層終点側は砂岩礫岩が分布し、終点が阿波坑口付近で再び上位の泥岩が現れる。

・トンネル区間は、起点側~30mほどが弾性波速度0.5km/s、そこから80mほどまでが1km/s程度、200mまでが2km/s程度、さらに600mまでが4km/s程度で、600~700mが2km/s、700~750mが1km/s、750~800mが0.5km/s程度である。

・両坑口付近の弾性波速度1km/sおよびそれ未満の領域については、トンネル設計において補助工法が設計されている。

・起点側は田園地帯であり、坑口付近まで道路が築造されており、施工機械搬入出や掘削ズリ搬出はここから行なう。終点側は事情により立ち入りができず、トンネル貫通後にトンネルを通って道路を延伸していく予定である。したがってトンネル掘削も起点側からの片押しとなる。

・掘削ズリは起点側坑口から200mほどのところに別途計画されている大規模建築施設の盛土(H=5m)に流用予定である。

当該トンネル工事担当責任者としての立場から、以下の内容について記述せよ。

(1)本現場において検討すべき事項とその内容を説明せよ。

(2)設計から施工計画までの業務遂行手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)これらの業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

地質調査にデジタル技術を活用することは、業務効率化・高精度化のみならず就労環境改善や安全性向上など働き方改革、さらには業務プロセス等を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)につながり、多くのメリットをもたらすと期待される。その一方で地質調査は均一ではない自然の岩盤や地盤などを対象としており、DX推進には克服すべき課題も多い。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)地質調査におけるDXを推進するに当たり、応用理学部門地質科目の専門技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行した後に新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2

岩盤や地盤は自然物であり、不均質であるとともに風化や間隙水圧増大などに伴って性質が刻々と変化する。このため、高精度で調査解析されたものであっても、想定外の挙動が発生する地質リスクが一定程度常にあり、ゼロになることはない。さらに地質リスク以外のリスクも含めて、想定外事態が発生する可能性は常に考えなければならない。災害が激甚化する一方でインフラ老朽化が進む中であっても、国民の生命財産は無論、社会経済活動や良好な環境の保全等を損なうことがないよう、可能な限りリスクを予見・察知し、対応していくことが必要である。このようなことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) あなたの専門とする分野を明記し、地質リスクを予見・察知し対応していくうえでの課題となる事項について、多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-1-1 地すべりの対策工のうち抑止工を2例あげ、それぞれの概要および適用にあたっての留意点について述べよ。

Ⅱ-1-2 物理探査法を2つあげて、それぞれの測定原理と探査にあたっての技術的留意点について述べよ。

Ⅱ-1-3 火山災害を3種類あげて、それぞれの災害発生機構を説明せよ。

Ⅱ-1-4 地すべり動態観測手法を3つあげ、それぞれの測定原理と実施上の留意点について述べよ。

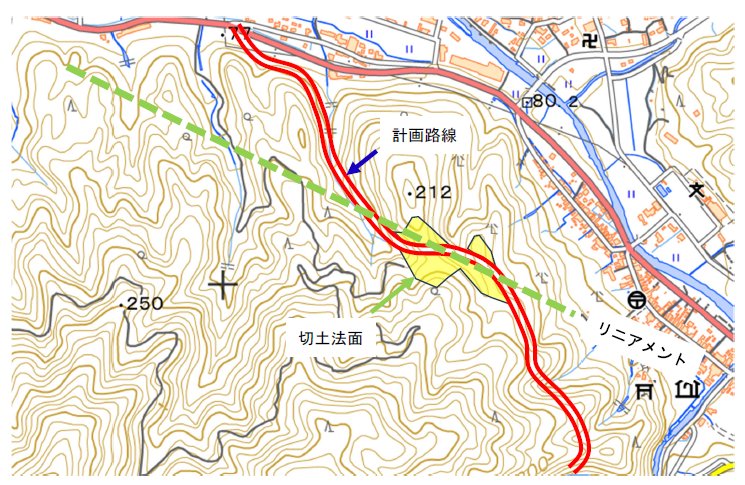

Ⅱ-2-1 中生代付加体の泥岩・混在岩が分布する山麓部において、図に示すような計画路線の計画がある。鞍部を横断する切土計画があるが、空中写真判読で比較的明瞭なリニアメントが抽出されている。この道路計画を担当するにあたり、応用理学部門地質科目技術士として以下の設問に答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

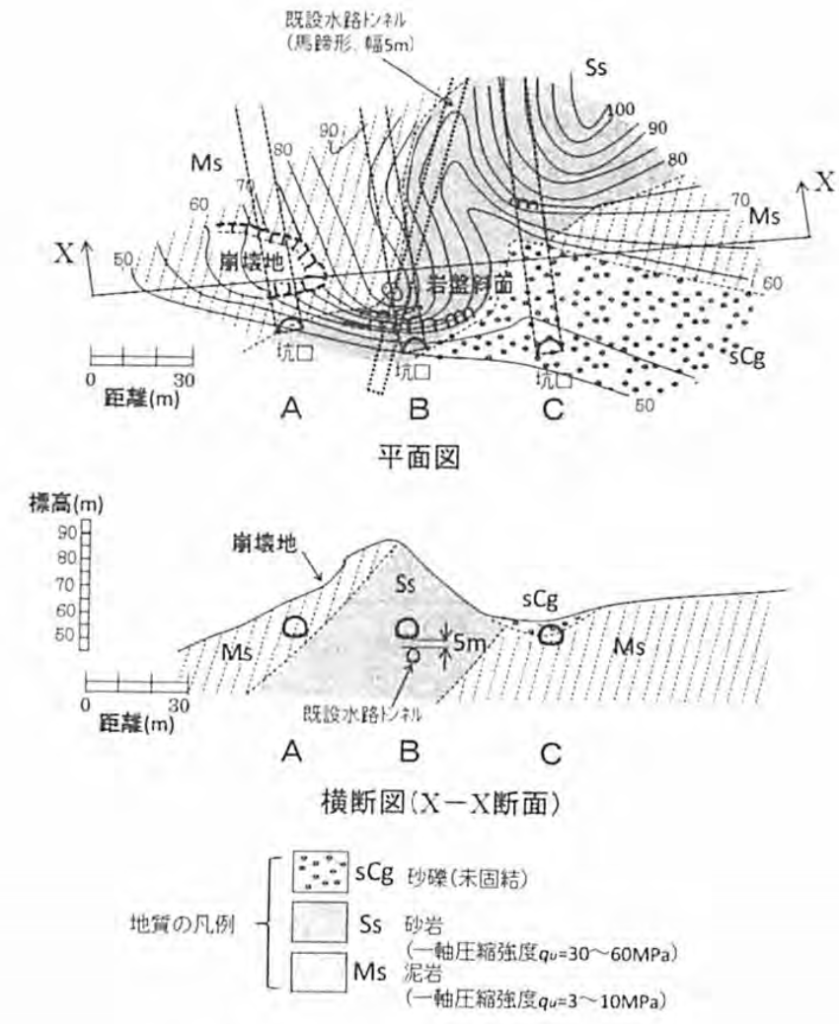

Ⅱ-2-2 図1に示すように、掘削幅約10mの山岳トンネルの坑口部について、A、B、Cの3つのルートが検討されている。これらのルートを比較検討して最適ルートを選定するに当たり、担当責任者としての立場から以下の内容について記述せよ。

(1)A~Cの3ルートについて、特に坑口部の施工を行う上で検討すべき事項とその内容を説明せよ。なお、懸念される問題をルートごとに複数あげること。

(2)最適ルートを選定するまでの業務遂行手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)これらの業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 令和6年1月に発生した能登半島地震では、多くの家屋倒壊のみならず、多数の斜面崩壊、津波災害、隣接県での液状化などの災害が発生し、さらに顕著な海岸隆起が発生して今後の漁業継続が危ぶまれるなど、短期間の復旧復興が困難な被害をもたらした。我が国はプレート境界部に位置することから世界でも有数の地震国・火山国であり、プレート境界型地震や直下型地震、火山噴火等のリスクに常にさらされている。このような中で社会経済活動を継続していくためには、様々な地質リスクをできるだけ定量的に把握し、それを地域住民にもわかりやすく伝え、災害リスクの中で暮らしていることの危機感と災害発生時の冷静で迅速な行動をとれるようにしておくリスクコミュニケーションを実行していく必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)不確定要素の多い地質リスクをできるだけ把握して地域住民とのリスクコミュニケーションをとる上で、応用理学部門地質科目の専門技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行した後に新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

Ⅲ-2 地質調査は長年、熟練技術者の暗黙知に支えられてきたという面がある。たとえば数少ない情報から経験を活かして技術的判断をするなど、属人性の高い技術分野であった。一方で近年のデジタル技術の発展は目を見張るものがあり、ICT/IoTを活用したセンシング技術は、これまでのような少ない情報を経験的判断で補うのではなく、多くのデータから客観的・定量的判断が導けるようになってきているし、さらにビッグデータ解析によるAI解析では、これまでの手法では到達できなかったような予測が可能となってきている。その一方で、AIを盲信して技術的考察を省略してしまうなど、新たな技術リスクが生まれる懸念も指摘されている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)地質調査分野にデジタル技術を活用するにあたっての課題を、応用理学部門地質科目の専門技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2023(令和5)年度作問

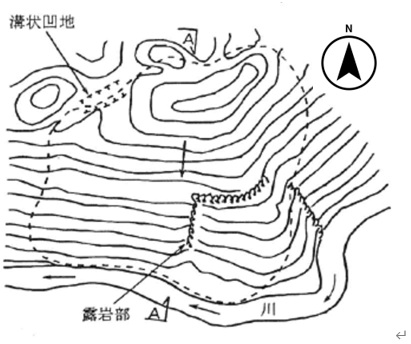

Ⅱ-1-1 地すべりの素因と誘因について説明せよ。また空中写真解析と地表踏査において、地すべりの存在を示す指標となる現象等を3つあげて解説せよ。

Ⅱ-1-2 地質年代測定法を3つあげて、測定対象、主な適用試料、測定年代範囲(概略でよい)を述べよ。

Ⅱ-1-3 深海底の表層もしくは比較的浅い地下において期待される資源を3つあげ、その成因と産状について述べよ。なお、資源は金属資源と非金属資源をそれぞれ最低1つあげよ。

Ⅱ-1-4 新第三紀地すべりと変成帯地すべりについて、我が国における分布と特徴について述べるとともに、いずれかを選んで調査および対策の方法について、代表的なものを解説せよ。

Ⅱ-2-1 新第三紀層が分布する山地部において、山岳トンネルを含む道路改良の計画がある。トンネル区間は70mで、その前後区間は盛土区間と切土区間が連続する。この道路改良の概略設計の一環として地質調査を行うこととなった。なお、地山地質は新第三紀泥岩および安山岩で、比較的地形がなだらかな区域には泥岩が分布している。泥岩は層理面が明瞭で、走向はほぼ南北、傾斜は東落ち20度前後である。なおトンネル東側坑口付近には小規模な湿地が見られる。

応用理学部門地質科目技術士として以下の設問に答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

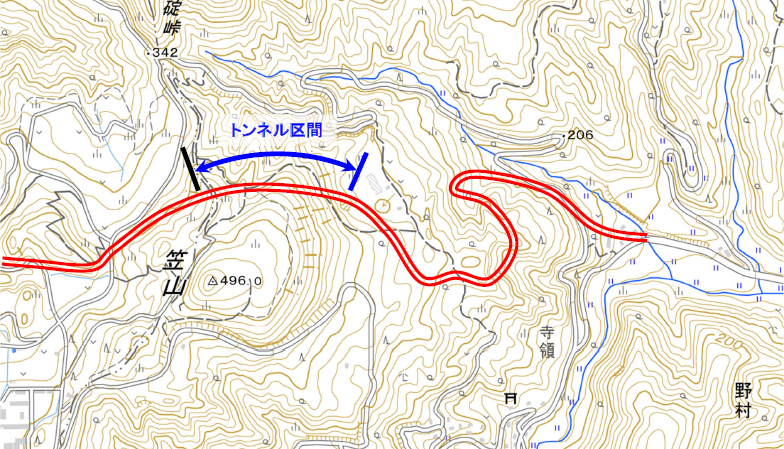

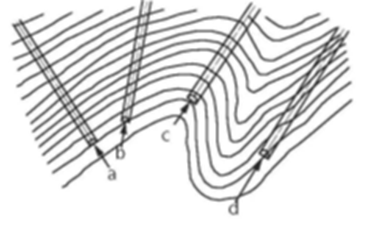

Ⅱ-2-2 新第三紀層が分布する山地部において、山岳トンネルを含む道路新設の計画がある。トンネルルートとして図に示すa~dがあるが、道路概略設計の一環として地質調査を行うこととなった。応用理学部門地質科目技術士として以下の設問に答えよ。

(1) 図のa~dの中から、特にリスクが高いと思われるルートを2つ選んで選定理由を述べるとともに、地質調査において検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) (1)の2ルートのうち1ルートが選定されたものとして、選定ルートが図のa~dののうちどれであるかを明記した後に、想定されるリスクについて調査、検討を進める手順について、留意すべき点、工夫すべき点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 大地震や大津波、大規模な水災害や土砂災害、さらに火山噴火といった大規模災害など、国民の生活は様々な地質リスクと隣り合わせであるといえる。しかしこれらのリスク対して過度な対応を取ることは、社会経済的にも環境の面でもマイナスとなることが多い。たとえば1万年に1回程度の頻度の災害すら防ぐような防災インフラを求めることは非現実的である。

こうした中、技術者はインフォームドコンセントの成立、すなわち「よく知らされた上での同意」を与えることができるよう、国民に対して的確な情報提供をしていかねばならない。その情報の中には時には負の側面に関するものもあるであろうが、正負両面の情報を的確に伝えることで、社会的受容という「よく知らされた上での同意」を促すべきである。一方で社会的受容は永久不変なものではなく、時代や地域によって異なるし、また変化するものである。つまり、社会的受容は正負両面の効用を勘案して下される合理的な選択という面ばかりでなく、時代や価値観の流れの中で変動する社会心理学的な現象であり、一定不変なものではない。科学技術を担う技術者が行うべき重要なことは、リスクコミュニケーシヨンを行う中で、その事象や科学技術のリスクに関する正確な情報を伝えて理解してもらい(リスク認知)、社会が判断できる材料を提供することである。一方的な反対や推進を前提とした情報提供では真の社会的受容は得られないことを理解する必要がある。

その一方で、リスク認知における問題のひとつとして、バイアスがある。これは認知メカニズム内の一定の歪みであり、別表のようなものがある。

このような現況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 表に示すバイアスの中から、地質リスクに対するリスク認知を歪ませていると思われる具体的事例をあげて簡単に解説せよ。さらに、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

| 項目 | 内容 |

| 正常性バイアス | 個人レベルでの異常性がある範囲内であれば、一般的に普通と考えられる見方をしてしまおうとする傾向のこと。リスク情報の異常性を減じて日常性の中に埋め込もうとするもの。 |

| 楽観主義的バイアス | 破壊に至るような見方よりも日常からの軽い逸脱の一つとして楽観的に解釈しようとする傾向のこと。心理的ストレスを軽減しようとする働きである。 |

| カタストロフィー・バイアス | 極めてまれにしか起きない被害規模の巨大なリスク(巨大地震、小惑星の地球衝突)に対してリスクの過大視が起こる傾向のこと。 |

| ベテラン・バイアス | 過去のリスク対処により得られたリスク耐性(災害下位文化)が災いし、新たなリスクに対する判断を誤らせる可能性のこと。 |

| バージン・バイアス | 経験したことのないリスクに対して、リスクを過大に、もしくは過小に評価し、正確なリスク認知を得られない可能性のこと。 |

Ⅲ-2 我が国で進行する人口減少・少子高齢化に加え、「理科離れ」などによって、応用理学分野でも技術者の減少が問題となりつつある。一方で我が国はプレート境界部に位置することから世界でも有数の地震国・火山国であり、プレート境界型地震や直下型地震、火山噴火等のリスクに常にさらされている。

このような様々な地質リスクへの対応、災害発生時の迅速な対応を担うために、技術者の育成が非常に重要であるとともに、少ない担い手で効率的に専門家としての責務を果たせるように、近年発展が目覚ましいICT/IoTを活用することにも積極的に取り組むことが求められる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)限られた担い手で応用理学部門地質科目の専門技術者としての社会的責務を果たす上で、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。