最終更新:2025.08.16

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ: Registered Civil Engineering Consulting Manager)は、建設コンサルティング業務の管理技術者・照査技術者になるための資格であり、(社)建設コンサルタンツ協会(以下、JCCA)が創設した民間資格で、建設コンサルタント内で次の役割を担います。

①建設コンサルティング業務の管理・照査を行う

②建設コンサルタント登録をする時に必要な技術管理者となる

このような役割は技術士とほぼ同等ですが、建設コンサルタント登録において技術士とは差があります。技術士管理者に認定されるためには実務経験5年が必要(技術士は経験年数不問)で、かつ部門追加登録時の技術管理者にしかなれません。(初回登録時の技術管理者は技術士であることが必須)

建設コンサルティング業務の管理・照査は従来技術士が一手に引き受けてきましたが、技術士だけでは足りないというニーズの中からRCCMが創設されました。この時点では、

①建設コンサルタント社員であること ②社内に指導を受ける技術士がいること がRCCM資格の登録要件でしたから、建設コンサルタント社員限定の資格でした。

平成23年度から上記①②の条件がなくなり、技術士と並列の資格になるとともに、建設コンサルタント社員でなくても資格が取れるようになりました。

ただ、建設コンサルティング業務以外では資格活用の道がまだないのが実情です。

同時に受験資格が得られるのに必要な経験年数も3年短縮され、大卒13年が10年に(高卒17年が14年に)なり、これまでは36歳になる年に初めて受験することができたのが、33歳になりました。

これがさらに2019(令和元)年度に3年短縮され、大卒10年が7年に(高卒14年が11年に)なり、30歳で受験できるようになりました。

さらに2021(令和3)年度からは試験方式がCBTに変更になりました。

次に試験問題の構成と推定配点等は下表のとおりです。

| 試 験 | A | B | |||

| 試験時間 | 130分 | 130分 | |||

| 問題番号 | 1 | 2 | 3 | 4-1 | 4-2 |

| 問題内容 | 経験論文 | 一般知識 | 管理技術 | 基礎知識 | 専門知識 |

| 解答形式 | 論述 | 択一 | 論述 | 択一 | 択一 |

| 問題数 記述量 | 2,400字 | 20問 | 1,600字 | 20問 | 30問中10問選択 |

| 推定配点 | 30~40 | 20 | 20~30 | 10 | 10 |

| 合格基準 | 各問題50%以上 かつ 総合得点60%以上 | ||||

- 試験Aと試験Bは別日程で受験できます。

- 択一問題の問題数・論述問題の記述量は2019(令和元)年度のものです。おそらく変わらないとは思いますが、100%の保証はありません。

- 配点はあくまで推定です。合格基準は2007(平成19)年度以降のものです。

- 問題4は4-1・4-2はこれまでの情報から点数合計して50%ボーダーだろうと思われます。すなわち上記のような推定配点通りであれば、極論すれば4-1で満点を取れば4-2が0問でも合格ラインには届きます。

合格率はコロナ禍前は40%前後でしたが、コロナ禍による2020年度の中止を挟んでCBT試験が導入された2021年度は47.1%まで急上昇しました。しかしその後は41%程度まで下がり、さらに2024年度には31.7%と10%近く低下しました。問題が特に難化したわけではないので、30%程度の合格率に向けて調整が行なわれた可能性もあります。特に問題3の採点がかなり辛めになったようにも思われます。

今後もCBT試験が続くようですが、2024年度並みに厳しい合格率が続くかもしれません。その場合、これまで以上に問題3が合否を分けるケースが多くなるかと思います。

いかに契約内容(発注者ニーズ)を正確に把握して、段取りよく実行したかが基本的に問われています。途中で生じたトラブルの処理能力を問われているのではないことに注意しましょう。

業務遂行上考えられる技術上・管理上の問題点を事前にきっちり把握し、高い技術力と管理力をもって工程管理し、しっかりした技術的内容の成果品を工期内に納めましたというストーリーを作ることがポイントです。

●技術士ほど高度な創意工夫は不要。指針基準類に従った着実な技術的対応が求められる。

●管理技術力が重視される。コスト・品質・工程管理のいずれかについての問題解決例をあげる。

こういった点をきちんと押さえれば、合格論文を作ることはむずかしくありません。

また、必要に応じて多少の脚色もできます。

なお、いずれも事例も、業務実績証明書に記載した業務の中から選んで書かねばなりません。これを守らないと即不合格になってしまう可能性が高いので、必ず業務実績証明書記載業務の中から事例を選び、業務名や履行期間も含め、内容に非整合のないよう、十分注意を払う必要があります。

業務実績証明書との整合性

過去の事例では、番号を間違えた(番号と内容の対応が、業務実績証明書とまったく整合していなかった)ために、問題1だけでなく全問採点してもらえなかった、つまり失格扱いになった人がいます。

業務実績証明書との整合性をあまく見てはいけません。

問題2は、7割程度が管理問題、3割程度がインフラ整備問題(国土交通白書等からの引用問題)です。

管理問題の大部分は前年度と同様の問題が出題されます。したがって、過去問題をしっかりやること、具体的には、正解が何かわかればよいという模試的勉強ではなく、なぜそれが正解なのか、正解知識の周辺知識も含め、しっかりと勉強することが必要です。もっと具体的には、「他人に対して、各問題の正解解説ができる」程度になることを目標にします。

インフラ整備問題はまだ出題傾向が一定していないとともに、さして重要ではない枝葉的な事項について出題されるなど問題の質もあまり高くなく、対策をたてるのが難しい設問です。

まずは管理問題についてポイントを押さえ、できるだけ得点しましょう。目標は80%です。これで12問×80%≒9~10問取れれば残り8問の正解率が3割でも60%はクリアできます。以下、主要な出題分野についてまとめます。

●RCCMのこと(受験資格・登録・求められる資質・CPD)

●建設コンサルタント登録

●入札形態(公募・簡易公募・一般の区別、プロポや総合評価方式の種類と内容)

●標準委託契約約款、共通仕様

この4テーマをしっかり勉強したうえで、コンプライアンス(技術者倫理や著作権など)についても押さえ、さらにできる範囲でインフラ整備問題も引用が予想される国土交通白書や国交省成長戦略その他を文献として勉強していただければと思います。

なお問題は、数パターン用意されている中から、試験開始時にランダムに選択されてダウンロードされるようです。

これまで問題3がネックで合格できなかった人が多かったようで、たとえば過去において特に合格率が低かった2012(平成24)年度試験における問題別の50%得点達成率は、問題1:約79%、問題2:約66%、問題3:約30%、問題4:約80%でした。つまり2012年度の合格率がかつてなく低かった主原因は問題3で、受験生の30%しかボーダーラインである50%以上の得点ができなかったことが合格率を大きく引き下げていました。

ところが2021(令和3)年度は、問題1・2・4の難易度は変化なかったと思われますが、問題3が事前公表になったためあらかじめ答案を作成して練り上げ、暗記して試験に臨むことができるため得点押し上げに寄与し、これが合格率アップにつながったものと思われます。2022(令和4)年度以降も同様に事前公表でしたが、40点台後半で不合格になった人がかなり多くなりました。採点基準が厳しくなったのではないかと推定されます。

2025(令和7)年度の出題テーマは、

①カーボンニュートラルに関する目標達成までの道筋

②国際競争力の強化

③維持管理と長寿命化

④工程管理と働き方改革

⑤建設コンサルタントにおける人材育成

⑥ICT、IoT、AI技術の利活用

の6問で、試験ではこのうちどれか1問が出題されます(試験開始時にランダムに選択されてダウンロードされるようです)。ですから選択の余地はありません。

したがって、6問全てについて答案を用意して暗記していけばいいのですが、それは大変だし非効率的です。このため、課題と提案の項目と項目ごとの書くべきキーワードからなる骨子を作って記憶し、文章そのものは当日試験会場で作成するようにすることをお勧めします。

ただ、全くゼロベースで文章を試験当日に作るのは大変だと思うので、骨子を使って文章を作るトレーニングは何度か行なっておく必要はあると思います。

とにかく過去問をやってみましょう。その結果を採点し、自分の得意・不得意分野を把握しましょう。そしてその結果に基づき、以下の4分類を行い、それぞれに応じて対応しましょう。

●本当に得意な分野は勉強しない。時々実力チェックするだけ。

●比較的得意な分野は積極的に勉強・補強して得意分野にする。

●比較的不得意な分野は得点を押し上げられる程度に勉強して底上げする。

●本当に不得意な分野は捨てる。

実力判定→不得意分野の勉強計画・実施を繰り返し、確実に基礎知識の補充をしましょう。資料としては、大学テキスト、1級土木施工管理技士受験テキストなどがお勧めです。また、インターネットで基礎的用語を調べるのも手であります。

なお、近年は過去問題の引用率が非常に高くなっている(平成29年度問題は20問中16問までが過去問題引用問題)ので、過去問題をしっかりやりましょう。

問題は、数パターン用意されている中から、試験開始時にランダムに選択されてダウンロードされるようです。

6.問題4-2は、技術指針基準類・類似試験対策資料で勉強を

部門によっては出題傾向の変化が見られますが、多くの部門では出題傾向が一定してきたり、過去問題を引用出題したりしています。次の手順で勉強することが適当ではないかと思います。

(1) 過去問題の掘り下げ(他人に正解解説をできる程度になる)

(2) 過去問題出題知識の周辺知識の理解(丸暗記ではなく、理解。他人に説明できる程度を目指す)

(3) 試験で使われそうな部分の集中勉強(数値や似たような用語など)

勉強に際しては、関連テキスト等を決めて、これで行います。専門分野の技術指針・基準等がテキストになります。(たとえば河川砂防の河川砂防技術基準、港湾の港湾基準など)

また、類似試験として技術士第一次試験専門科目、一級土木施工管理技士などがあるので、これらの対策資料で勉強してみるのもいいでしょう。

なお問題は、数パターン用意されている中から、試験開始時にランダムに選択されてダウンロードされるようです。

CBT試験についてはプロメトリック社HPのRCCM試験のページに説明がありますが、以下に受験までの流れをまとめます。

試験会場のオンライン予約

1.プロメトリックIDを取得する

まずはIDを取得する必要があります。以後は姓名(ローマ字)、プロメトリックID、パスワードでログインできます。

2.個人情報確認のうえ、試験情報入力

ログインすると、個人情報を変更する必要がないかどうかを確認してきます。毎回面倒ですが、変更がなければ「OK」して先に進みます。

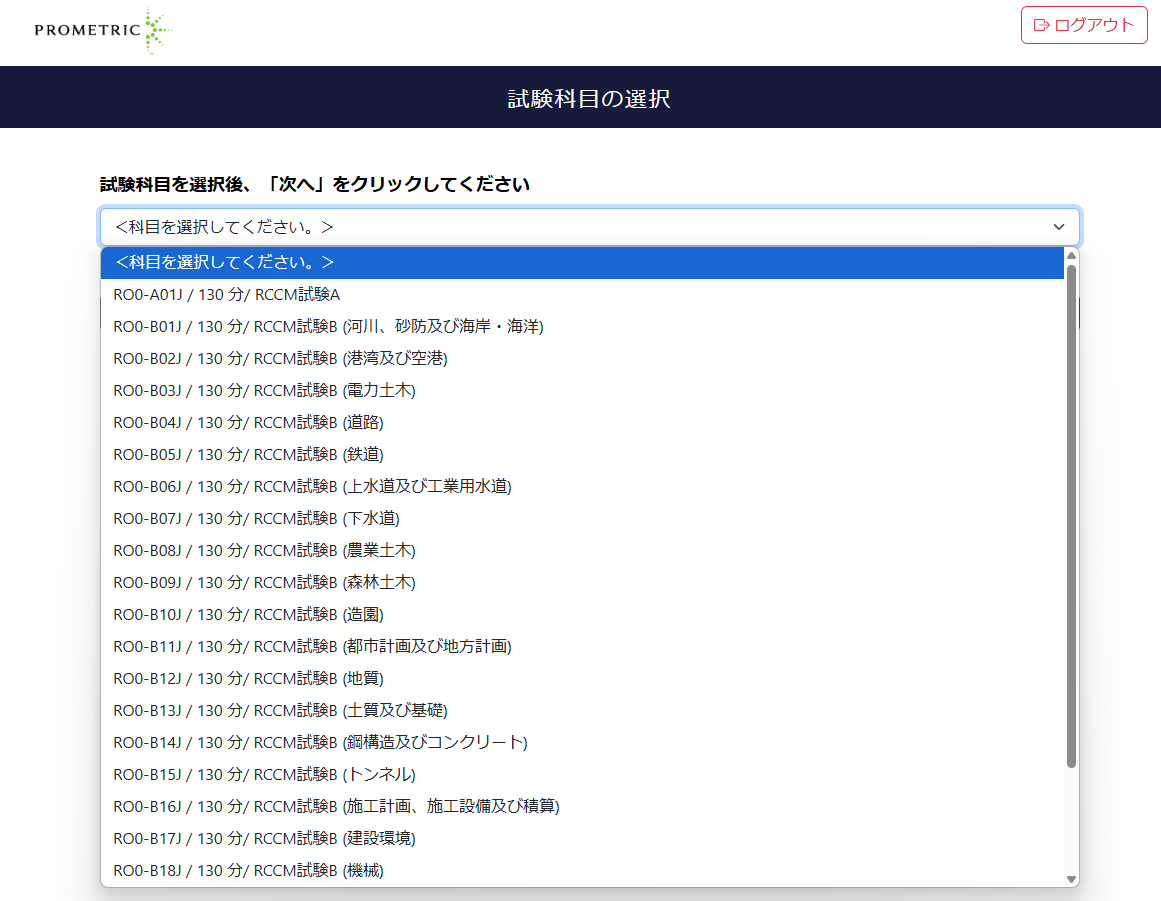

その後、受験科目を選択します。試験Aは一つしか選択肢がありませんが、試験Bは部門の数だけ選択肢があります。

3.会場・日時を選択する

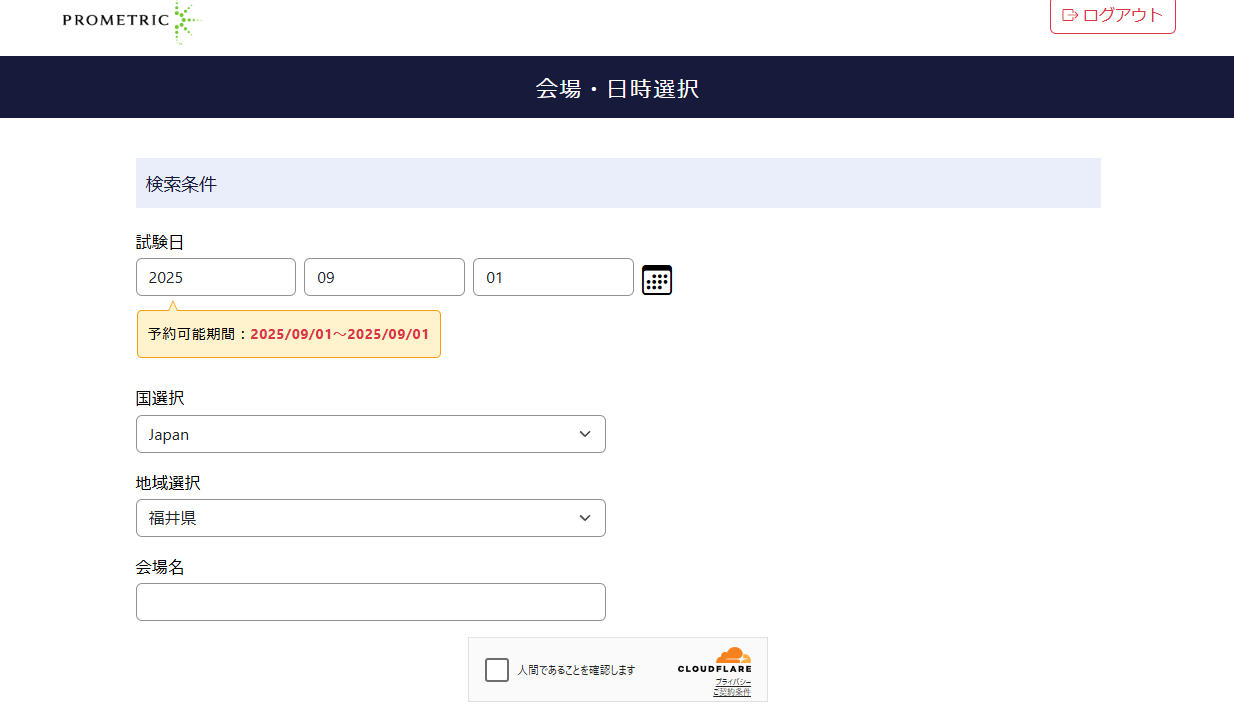

「検索条件」の欄で試験日を選び(カレンダー上で選べます)、地域(都道府県。東京都は複数)を選びます。

すると、該当する会場が一覧表示されますので会場を選ぶと、指定日の空席有無が表示されます。会場は他の試験も行われたり、いろいろな都合があるためか、すでに選択不可になっている会場・時間もあります。会場によってはまったく空席のない日程もあるようです。

会場選択に選択の余地がある(居住地から少し離れた会場でも可)という方は、プロメトリックHPの「試験会場検索/予約状況確認」のページで「予約状況確認」、を選ぶといいでしょう。全国の試験会場(テストセンター)検索ができます。

なお、そもそもプロメトリック試験会場は毎日開いているわけではありません。こちらを見ると、そもそも閉まっている日もあって、特に土日が開催されていないことが多い点が注目されます。週末に受験しようと思っていた人は日程を見直したほうがいいかもしれません。

4.予約を行う

空席のある時間帯を選ぶと、予約が完了します。予約が終わるとマイページで予約試験一覧が画面上で確認できるようになります。

なお、試験当日は本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)があれば、確認書類は必要ありません。

CBT試験の内容

・全般について

※2021~2024年度試験における情報です。

- 試験15分前までに試験会場へ。遅刻すると受験不可で、予約変更ももうできないので、その年の受験を棒に振ることになる。絶対遅刻しないよう、十分余裕をもって行動する必要がある。もちろん公共交通機関が遅れたなどは理由にならない。

本人確認書類(免許証等)を提示(2021年度は確認票のプリントアウトも必要だったが、2024年度以降はもうスマホ画面提示も不要になった)→本人確認→受け付け時刻を記入して署名→ロッカーに一式(本人確認書類以外全部。腕時計も外すこととポケットの中を空にすることを指示される)入れて、ロッカーキーと本人確認書類だけを持って受付へ。ここで手にも何も書いてないかどうかを確認される。 - 待合室(受付横のオープンスペースだったりする)で着席待機。

試験時刻近くになったら試験監督員が氏名と整理番号・座席が書いてある紙を一人一人名前を呼んで配布。

その後、試験開始終了手順等の説明(受験者が少ない場合は簡素化されることもある)を受けて試験室に入室。 - 試験室に持ち込めるのは本人確認書類、ロッカーの鍵、渡された席札の3つのみ。ポケットには入れず机の上に置く。ハンカチくらいは持ち込めるが机の上に置かねばならない。試験中ポケットに手を入れると不正行為と見なされる。

- 席札に書いてある座席番号のところに着席。試験席は両隣とパーテーションで仕切られている。パーテーションの端などに呼び出しスイッチがあって、パソコンがフリーズした等のトラブル発生時にはこれを押して試験監督員を呼び対応してもらう。どうしてもトイレに行きたいときも同様。

- 机の上にはメモができる筆記用具(紙とボールペンやシャーペンなど)があって、下書きなどができる。ただしこれは持ち帰れず、試験終了後に受付に提出せねばならない。

- 着席したら画面上の「試験開始」ボタンをクリック→氏名を確認して「確認」ボタンをクリック→特に番号等を入力することもなく試験が始まる。試験監督員からの開始合図等はない。

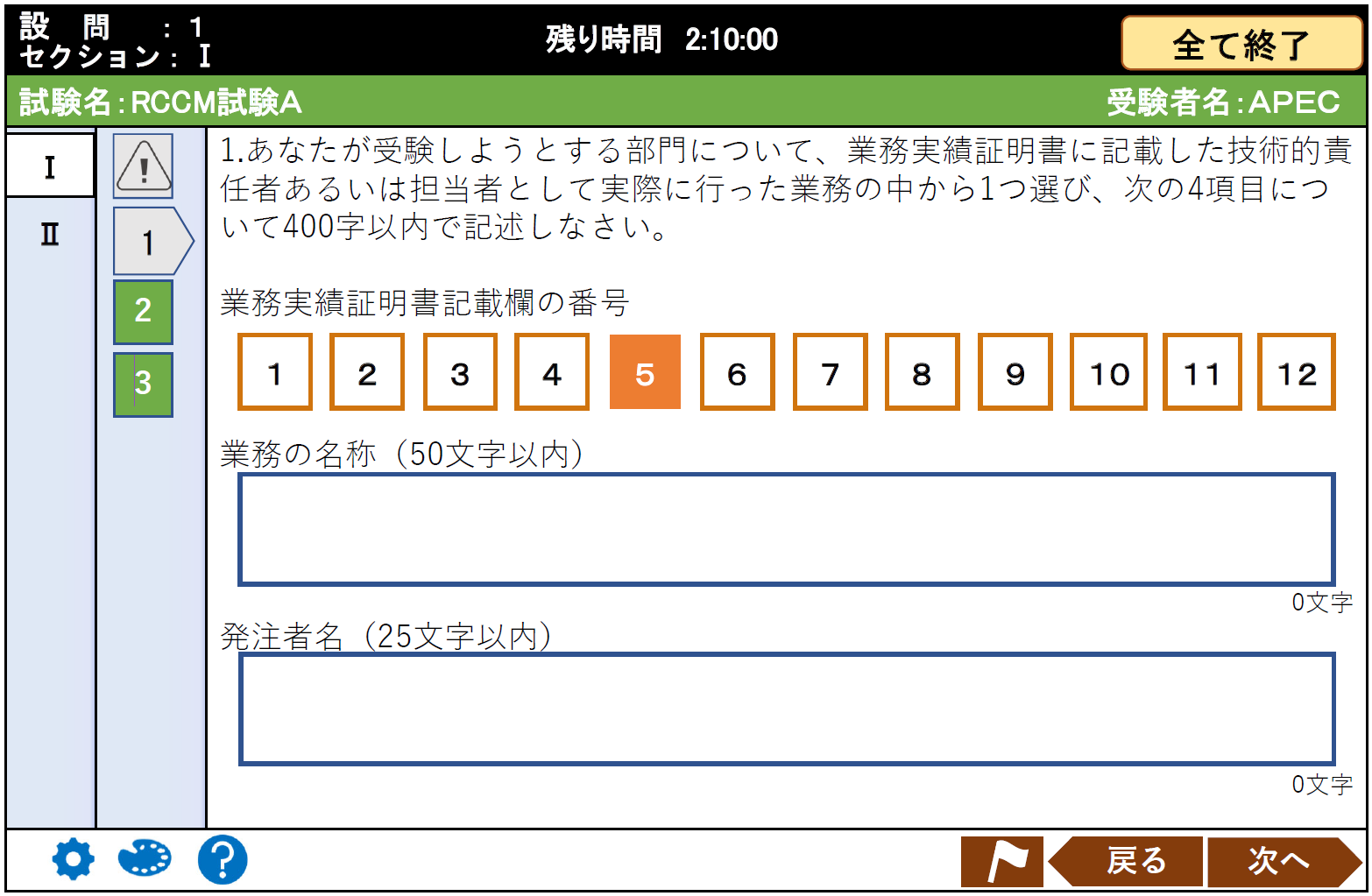

- 試験が始まると、画面上に残り時間がずっと表示され続ける。「hh:mm:ss」という表示方式なので、130分(つまり2時間10分)の何割進んだのか、試験開始から何分経ったのか、今は何時何分なのかなどがぱっと出てこずにとまどうかもしれない。なお、会場には時計はない。(もしあってもあまりよそ見しないほうがいい)

- 試験Aであれば問題Ⅰと問題Ⅱ、試験Bであれば問題Ⅲ、Ⅳ-1、Ⅳ-2を自由に行き来できる。画面左端に問題(たとえばⅠとⅡ)が、その右には設問(たとえば問題Ⅰなら1~3(業務その1~3に相当)、問題Ⅱなら1~20)のボタンが示されており(つまり階層化されており)、問題の中であれば設問ボタンを押すことで、また別問題であれば問題ボタン→設問ボタンと押すことで自由に行き来できる。

▲画面のイメージ(試験A、問題Ⅰの業務その1を解いているところをイメージ)

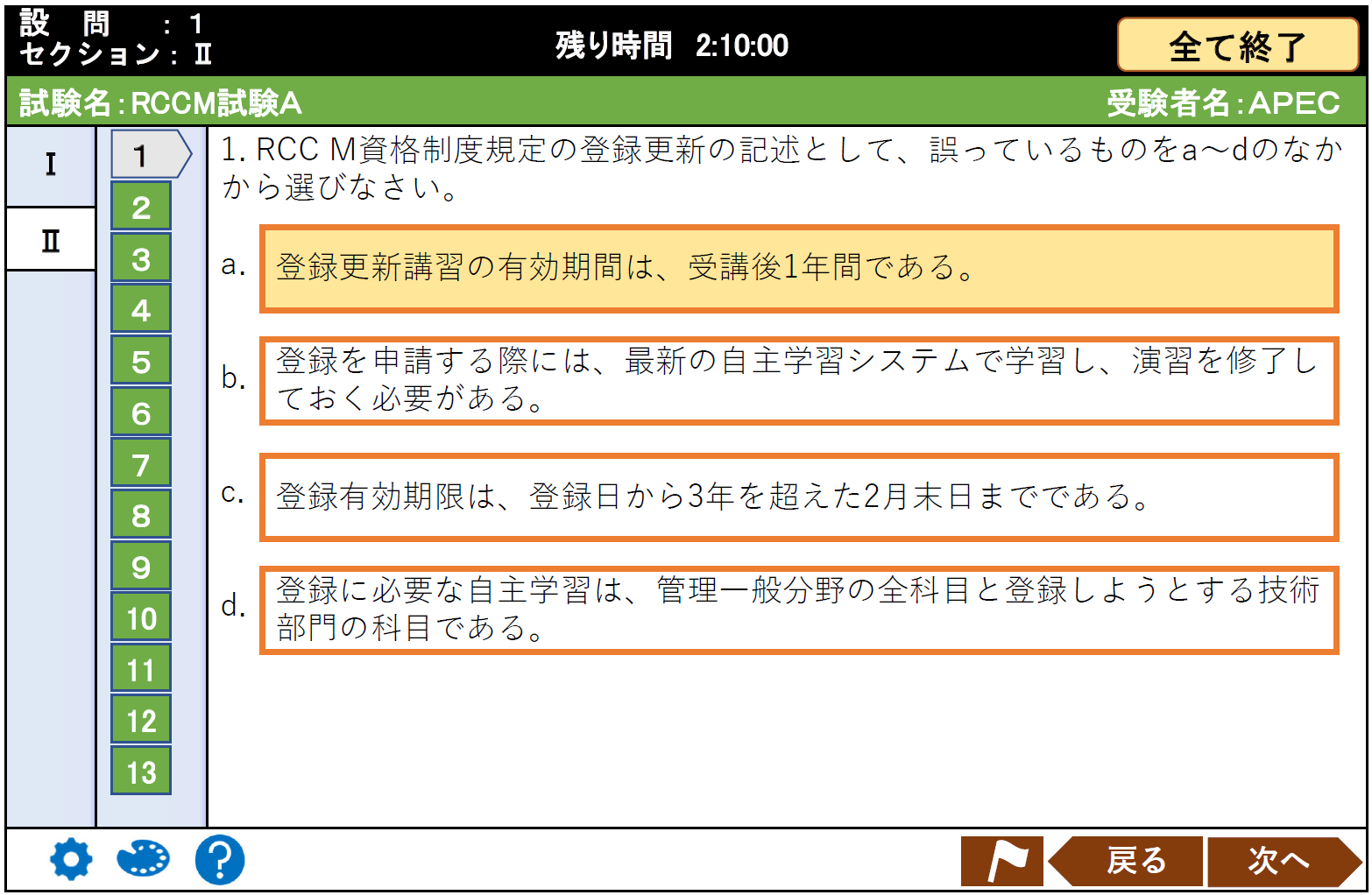

▲画面のイメージ(試験A、問題Ⅱの1問目、選択肢aを選んだところをイメージ) ※もし問題Ⅰを記入済みであれば左上の「Ⅰ」が灰色になっている

- 設問ボタンは解答済みかどうかで色・デザインが変わる。回答済みでない設問ボタンは緑色だが解答すると暗灰色に変わるとともに紙の隅を折り曲げたデザインに変わる。また選択中の設問もボタン形状が変わる。従って解答したかどうか✕選択中かどうか=4種類の設問ボタンアイコンが使われている。

- 次の設問へは自動的には進まない。画面右下の「次へ」ボタンあるいは設問ボタンを押さないと移動できない。

- 画面右上の終了ボタンを押すと、確認メッセージ→確認ボタン→再度確認メッセージ→終了ボタンと進んで試験終了。本人確認書類・ロッカーキー・席札に加え、下書き用の紙とペンを持って勝手に退室して受付で終了受け付け。

右上の終了ボタンは問題の終了ボタンではなく試験全体の終了ボタン。過去の試験で、問題Ⅰ終了後に終了ボタンを押して、まだ問題Ⅱに手を付けてないのに試験が終了してしまった人がいた。何度も確認してくるので十分注意。

・試験A・問題Ⅰ

- 業務その1・その2・その3が大きな設問になっていて、ページが切り替わる。(設問ボタンや「次へ」「戻る」ボタンを押すことで行ったり来たりできる)

- 後で見直すというマーク(フラグ)を付けることもできるので、とりあえず何か記入しておいて、後でじっくり見直すこともできる。

- これら3つの設問の前に注意書きのページがあって、文章入力やカタカナ変換などの説明が書かれている。日本語入力システムはMS-IME。ファンクションキー割り当てや変換候補選択方法、文節の伸縮等はMS-IMEの方式になるので、ATOKなど独自キー割り当て方式の日本語入力システムに慣れている人は注意。

- コピペ機能はあるので、何度も入力することになる文字列はマウスドラッグあるいはSHIFT+カーソルで範囲選択してCtrl+Cでコピーしておき、貼り付けたいところでCtrl+Vでペーストできる。逆に学習機能はオフにしてあるようで、何度も入力する文字列の変換候補が上がってくることはなかった。

なお、マウスの右クリックで切取・コピー・貼付はできず、ショートカットキーのみなので注意。 - 各設問(各業務)のページには、一番上に業務実績証明書番号選択欄(四角い番号ボタンが並んでいるので、ここから選ぶ)があり、その下に業務の名称、発注者、履行期間、業務の目的…というように記入欄が並んでいる。文字数制限は従来の答案の制限行数×25文字。つまり業務の名称は50文字、発注者や履行期間は25文字など。記入欄は文字数に応じた大きさではなく、一律の大きさのようだ。また1行50文字で固定なので、行数で何文字書いたかがだいたいわかる。

- 記入欄の右下にいま何文字入力したかという情報が表示される。2022年度は文字数制限に達したときに入力済み文字が全部消えてしまうというシステムバグがあったが、さすがにその後修正されたようだ。なお、上限文字数を超えて入力はできない。

- ゴシックやボールド、アンダーライン、段落記号や段落番号を付してのインデントなどの文字修飾はできない。空行は入れられる。

なお、1行50文字固定なのを利用して行頭を全部1文字分スペースを入れてインデントのように見せることもできる。ただしスペースは1文字カウントされるので、文字数制限に注意。

逆に改行は文字数カウントされない(2025年度試験段階)。入力可能行数はかなり多い(無制限ではないが、実質無制限と思ってよい)ので、どんどん改行して読みやすくするとよい。たとえば

①・・・・・・・・・・・・・。②・・・・・・・・・・・。③・・・・・・・・・・・。

のようにするのではなく、

①・・・・・・・・・・・・・。

②・・・・・・・・・・・・・。

③・・・・・・・・・・・・・。

のようにするといいと思われる。

そのように考えると、「・」のような目立たない段落記号ではなく「●」のような目立つ文字にするか、①②などの段落番号にしたほうがいいと思われる。

・試験A・問題Ⅱ

- 従来と同様の4択20問専門解答。

- 問題の構成は従来と同様、RCCM試験制度(倫理やCPD含む)3問、入札1問、契約(契約約款・共通仕様書・積算標準)5問、品質3問(業務評定1、品確法2)、インフラ整備等6問、知財等1問、倫理1問の構成で、過去問題も少なからず引用されている。

- 選択解答はラジオボタンなどではなく、選択肢が4つ枠に囲まれて並んでいて、選んだ選択肢はその枠内に色が付く方式。

- あまり自信がない問題は、後で見直すフラグを付けておいて、最後にじっくり考え直すこともできる。したがって設問ボタンの状態は、未解答(緑) or 解答済み(灰)の2種類×見直しフラグ有無2種類=4種類あることになる。

試験B・問題Ⅲ

- 基本的に問題Ⅰと同じだが、設問ごとに分かれてはおらず答案記入枠が1600文字の大きな枠ひとつだけなので、何文字入力したのかなかなか把握できない。やはり事前に文字数感覚をつかんでおいたほうがいい。

- 改行を頻繁に、また設問間などの大きな区切りには空行を入れるのもお勧め。

- 上限である1600文字を超えて入力することはシステム上できないが、下限である1200文字未満で修了することはシステム上はできてしまう一方で、1200文字未満だと確実に0点になるので、1200文字だけは必ず越えるようにすることが必要。

試験B・問題Ⅳ-1

- 問題Ⅱと基本的に同じ。

- 電卓がほしい場面もあったが、出てこなかった。どうも使えないっぽい。暗算でもできる計算ばかりだが。

- 過去問題が結構多く引用されている模様。ただし13問目~18問目の6問はインフラ整備に関する白書等からの出典問題なので、当然毎年更新されると予想される。

試験B・問題Ⅳ−2

- 基本的には他の択一問題と同じだが、選択回答であるため設問ボタンのアイコンの種類が非常に多岐に渡るようになっている。問題Ⅱ・Ⅳ-1の4種類だけでなく、30問中10問の回答設問として選んだかどうかというデザインの違い(設問ボタンアイコンの左上にチェックマークが付くかどうか)が加わるので都合8種類のアイコンになる。

- そして設問回答としては、①選択設問として選んでもいないし解答を選択してもいない、②解答は選択しているが選択設問としては選んでいない、③選択設問として選んでおり解答も選択済みである…のいずれかが選べる。つまり片っ端から解答しておいて、最後に自信があるもの10問を選ぶということができる。

- さらに後で見直すフラグを付けることもできるので、あまり自信のない問題にはこのフラグを付けておいて、最後にまとめて見直すこともできるし、10問にこだわらずたくさん解答しておいて、最後にフラグのついた設問だけまとめて見直して、比較的自身のある設問を選択設問としてもよいと思われる。

- 結局設問ボタンの状態は、未解答(緑) or 解答済み(灰)の2種類×選択有無2種類×見直しフラグ有無2種類=8種類あることになる。