2025.5.23 最終更新

建設部門 都市計画

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-1-1

市町村マスタープランについて、策定者、記載事項、効果に関して、都市計画区域マスタープランと比較して述べよ。

Ⅱ-1-2

「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のため、Walkable、Eye level、Diversity、Openの4つが示されているが、それぞれについて具体的取り組みとともに概説せよ。

Ⅱ-1-3

地域住民やNPO法人等が行う景観形成活動の支援を目的として、景観協定・景観協議会・景観整備機構及び景観計画の提案制度が景観法に定められているが、それぞれについて解説せよ。

Ⅱ-1-4

都市緑地法の一部改正(令和6年法律第40号)について、法改正に至った背景と目的を述べよ。また、改正の概要について、3点あげて概説せよ。

Ⅱ-2-1

地方のコンパクトシティ化に取り組んでいる都市において、行政主導型のスマートシティ事業に取り組むこととなった。あなたが事業計画委の立案担当者する立場になったと仮定して、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅱ-2-2

都市再生特別措置法に「防災・減災の主流化」に向けた留意点等が追加されたことを受けて既存の立地適正化計画を改訂するため防災指針の検討に取り組むこととなった、あなたが担当技術者として業務に取り組むにあたり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

国土交通省によれば、二地域居住とは、都市部と地方部に2つの拠点を持つライフスタイルのことを指す。二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大するため「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年年11月に施行された。

(1)こうした状況を踏まえ、二地域居住を促進するために、都市及び地方計画を専門とする技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 (3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ

Ⅲ-2

以下のような地方都市がある。

・人口は20万人をいくぶん上回っているが、10年後には18万人まで落ち込むと予想される。

・JRで1時間圏内に隣接市が2つある。1つは現在人口15万人で、10年後には10万人にまで落ち込むと予想されている。もう1つは現在人口10万人で、10年後には8万人にまで落ち込むと予想されている。

・過去に周辺町村と合併しており、合併前の市町庁舎は市の出先部署として使用されているものの、市民の来庁目的によって扱い庁舎が異なるなど、市民には不評な面もある。

・住民の多くは自家用車で移動しており、路線バスは15路線あるものの大部分の利用は市街地の循環渡路線である。利用者は学生と高齢者が主だが、通勤利用している市民も少なくない。

・近年立地適正化計画を策定し、集約型都市を目指して諸施策を策定実行中である。その一環として駅前に15年前に建設したものの撤退店舗等が多くなってきている複合ビルを活用したいと考えている。

・鉄道はJR線があり、特急列車が1日に10本程度運行し、新幹線に1時間程度で接続する。

・周縁部には農地が広がり、さらにその縁辺部は中山間地で、最近10年間で4集落が廃村になった。

このような状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1) 当該地方都市において市民が安全安心で快適な生活を持続していく上での課題を、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-1-1 公共空間をオープンに活用する規制緩和制度があるが、道路、河川敷地、都市公園の3つについて、制度の内容を概説せよ。

Ⅱ-1-2 民間の資金やノウハウを活かした都市開発を誘導する観点から、既存の用途地域等の都市計画に基づく規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定める都市再生特別地区があるが、ここにおいてはどのような建築制限の種類が適用除外あるいは都市再生特別地区で定める数値を適用することとなるか。制限の種類を3つ以上あげて説明せよ。

Ⅱ-1-3 景観改善推進事業について、目的、対象事業、対象となる事業主体について説明せよ。

Ⅱ-1-4 緑の基本計画について、概要を説明するとともに、計画の中で定める内容について3つ以上あげ、それぞれ概説せよ。

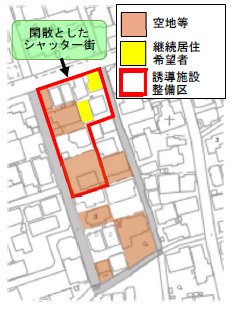

Ⅱ-2-1 人口減少・少子高齢化が進むある地方都市(人口8万人)において、立地適正化計画に定める都市機能誘導区域をその施行地区に含む土地区画整理事業を進めるなかで、下図のように空地等が虫食い状に発生している区域がある。あなたが当該区域を誘導施設整備区とした空間再編賑わい創出事業を担当するに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

|

Ⅱ-2-2 人口5万人程度で大都市圏から高速道路・特急電車で2時間程度の距離にある地方都市には、中世~近世の重要文化財を含む仏教関係を主とした指定文化財が豊富にあるが、所有者の高齢化や困窮等により十分な保全がされていないものも多い。

なお、これらの文化財の多くは当該市の駅を中心として広がる旧市街の中にあり、観光客等の来訪はあるものの、日帰り観光が主で観光客入り込み数の割に観光消費額が少ない現状にある。旧市街地には駅前商店街があるが衰退が顕著で、近年はいわゆるシャッター通り化しつつある。

あなたが担当技術者として、これらの文化財を保全しつつ、駅前商店街等とも連携したまちづくり計画を進めるにあたり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 近年、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度(Well-being)の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能への期待が高まっている一方で、我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にある。良好な都市環境を実現するため都市において緑地の質・量両面での確保等を推し進める必要がある。こうした状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 都市緑地の質・量両面での確保等を推進するに当たっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つあげよ。

(1) 安全なまちづくりを進めるにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行した後に新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 我が国の水災害・土砂災害は近年激甚化の傾向が顕著になってきており、国民の生命財産を脅かすだけでなく、社会経済活動への影響も顕著になりつつある。令和元年東日本台風では、首都圏を含む東日本の広い範囲で記録的豪雨が発生、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫や土石流等が発生し、甚大な人的・社会経済被害が発生した。今後発⽣が想定される災害(地震、⽔害、⼟砂災害等)からまちを守り(防災)、被害を最⼩化(減災)できる「災害に強いまちづくり」を進める必要がある。

(1)こうした状況を踏まえ、「災害に強いまちづくり」を進めるために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2023(令和5)年度作問

Ⅱ-1-1 市街地整備について、整備手法を2つあげて、それを活用して行う目的の異なる市街地整備を3つあげ、その概要を述べよ。

Ⅱ-1-2 「まちづくりのデジタル・トランスフォーメーション実現ビジョン」について、その背景・目的とビジョンの内容について概説せよ。

Ⅱ-1-3 令和4年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が公布されたが、その背景と、新設あるいは改正された内容を概説せよ。

Ⅱ-1-4 Park-PFIの概要について概説するとともに、その活用によって促される効果を公園管理者、事業者、公園利用者それぞれについて述べよ。

Ⅱ-2-1 ある地方都市において、都市再生整備計画に基づき、テレワーク拠点施設等の高次都市施設や高質空間形成施設等を含む施設整備事業を、都市構造再編集中支援事業として実施することとなった。あなたが担当者として計画を策定し実行していくに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅱ-2-2 A市(人口10万人の地方都市、三大都市圏からは2時間程度)は室町~江戸時代に形成された城下町である。城下町の中心には城跡があり、天守閣等の建築物は残存していないが石垣の堀跡が残存し、緑地公園として市民の利用がある。また城下町には明治末期から昭和初期の民家がよく保存されているものの、近年は空き家が目立ち、中にはかなり長期にわたり放置されているものもある。このA市において、歴史風致を生かしたまちづくり計画を策定することとなった。あなたが担当者として取り組むに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 本業務をどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるために発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅲ-1 我が国の風水害は近年激甚化頻発化しており、また東日本大震災等の大規模地震など、大規模災害が国民の生命財産を脅かし、さらには社会経済活動へも多大な影響を及ぼしている。このように激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、安全で魅力的なまちづくりの推進を期するため令和2年に都市再生特別措置法が改正された。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 安全なまちづくりを進めるにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 新型コロナ感染症への対応の中でテレワークその他のデジタル化の潮流が急速に進展し、従来の発送にないシステムの効率化やサービスの提供等が現実になりつつある中、政府も行政のデジタル化を強力に推進する方針を打ち出すとともに、Society5.0の実現やSDGs達成を見据え、新技術や各種データ活用をまちづくりに取り入れたスマートシティの推進に取り組んでいる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 市民の幸福度(Well-being)の向上を目指したスマートシティへの取り組みに関して、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2022(令和4)年度作問

Ⅱ-1-1 特定住宅整備事業の目的と事業の内容について概説せよ。

Ⅱ-1-2 PLATEAU(プラトー)で取り組まれている3D都市モデルについて概説せよ。また、この一環として創設された都市空間情報デジタル基盤構築支援事業について、対象事業を2つあげて概説せよ。

Ⅱ-1-3 景観法運用指針が令和4年3月に改正されたが、平成30年4月版の同指針からの改正点を2つあげて概説せよ。

Ⅱ-1-4 都市公園の役割について4つあげ、それぞれの実現のために必要な事業内容について説明せよ。

Ⅱ-2-1 首都直下地震等の被害が想定される都市内の密集市街地であるA地区において、大規模災害を想定した地震対策計画を策定することとなった。あなたが担当者として計画を策定し実行していくに当たり、下記の内容について記述せよ。

<A地区の特徴>

・面積 2.5ha

・住宅戸数 250戸

・不燃領域率 20%

・地区閉塞度 4

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅱ-2-2 立地適正化計画による都市再編を進めている地方都市(人口20万人程度)において、「まちなかウォーカブル推進事業」を導入することとなった。市が事業主体として 交付金申請をすることを前提に、滞在環境整備事業を含めて計画を策定することとなった。あなたが担当技術者として業務に取り組むにあたり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 新型コロナ禍の中、地方都市は公共交通のいっそうの衰退や観光客の激減、企業の経営難に伴う税収減や補助金支出の増大などにより、持続的な都市運営に懸念が高まっている。その一方でテレワーク普及等に伴って大都市圏からの移住や二地域居住のニーズが高まるなど、新たな可能性の片鱗も見えている。

ニューノーマルと言われる新しい時代を見据え、公共交通の維持、新たな観光客や移住者の獲得、激甚化する災害への対応、老朽化するインフラの維持管理など安全安心で快適な生活ができるまちづくりを進める必要がある。

(1)こうした状況を踏まえ、「安全安心で快適なまちづくり」を進めるために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 集約型都市形成を目指している地方都市(人口20万人)がある。この都市周縁には以下のような地区があり、集約型都市が形成されると過疎化することが懸念される。

中心市街地までは5kmで、県道でつながっているとともに、路線バスが運行している。

・かつては人口1,000人程度の村であったが、平成の大合併で中心市街地を要する都市と合併した。旧村役場庁舎は県道沿いに残っており、倉庫として使われている。

・上記庁舎の近辺には、郵便局、小学校(半分程度が空き教室)、診療所、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアがある。またこの近くにマーケットがあったが、閉店して空き店舗となっている。

・上記庁舎の近くに農業生産組合事務所があり、農産物加工所があったが、今は稼働していない。

・旧村人口1,000人のうち300人は上記庁舎から500m以内に居住しており、残り700人は、一体的な日常生活圏を構成していると思われる範囲(集落生活圏内)内の集落7つに居住している。

このような状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1) 当該地区において住民が快適性と利便性を確保した安全安心な生活を持続していく上での課題を、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。