2025.5.1 最終更新

建設部門 施工計画

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-1-1

コンクリート構造物の施工にあたっては、工事開始前に、十分な施工計画をたてなければならない。このときの計画書に挙げる項目を4つ以上あげ、それぞれの内容について述べよ。

Ⅱ-1-2

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」が施行された。この中の、監理技術者等の専任義務が合理化された背景について概説し、具体的な兼任の要件について2つ述べよ。

Ⅱ-1-3

軟弱地盤上の盛土の対策工法を2つ挙げ、それぞれの内容と設計・施工上の留意点を述べよ。

Ⅱ-1-4

昨今の安全・安心への社会意識の高まりにより、建設工事を行う場合には関係法令を守ることはもちろん、公衆災害の発生防止に万全を期さなければならない。近年の施工技術の進展等を踏まえた公衆災害防止対策について2つの対応もしくは対策について述べよ。

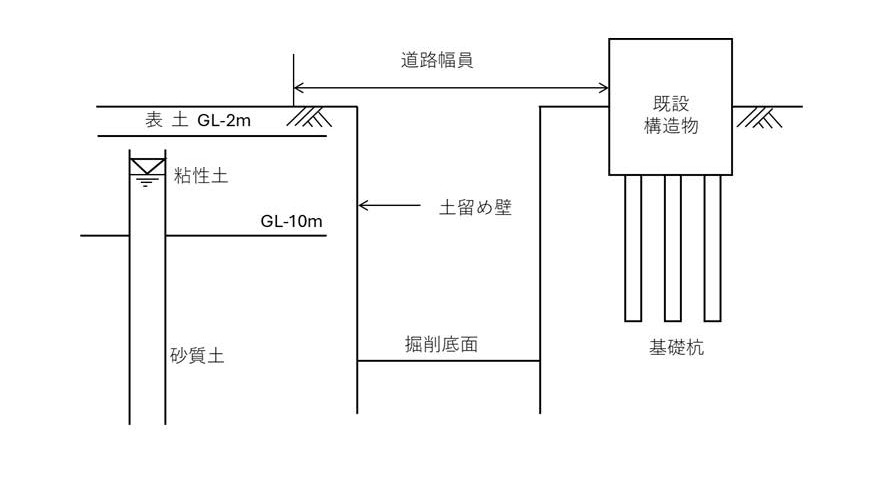

Ⅱ-2-1 市街地の道路下に地下駅を構築する工事において、下図のような地盤条件のもと、仮士留め工を用いて深さ20m程度の掘削を施工する計画としていた。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 掘削途中で周辺地盤に亀裂が生じ、道路沿いの既設構造物に影響を与えると判断し工事を一時中断した。この対応に当たり、 本工事の担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて、 複数の利害関係者から2者を明記し、それぞれの具体的調整内容について述べよ。

Ⅱ-2-2

高さ5m程度の比較的マッシブな鉄筋コンクリート構造物を現地で築造することとなった。施工時期は夏季である。本工事の担当責任者として、以下の設問に答えよ。なお、現場は仮設ヤードもあり、コンクリートアジテータ車やコンクリートポンプ車の入構も十分可能である。

(1)鉄筋コンクリート構造物を現場で築造する際、コンクリート工において事前に計画する項目を5つ挙げ、そのうち3つについて内容を説明せよ。

(2)本工事の構造的一体化を妨げる品質管理上のリスクを1つ挙げ、 PDCAサイクルにおける計画段階で考慮すべき事項、検証段階での具体的方策、及び是正段階での具体的方策についてそれぞれ述べよ。

(3) 型枠を取り外した際に初期劣化がみられ、補修せざるを得なくなった。この対応に当たり、本工事の担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて、複数の利害関係者のうち2者を明記し、それぞれの要求事項を示し、具体的調整内容について述べよ。

Ⅲ-1

我が国の生産年齢人口は、2040年度には約2割が減少することが予想されている。そのような中であっても、建設産業は災害の激甚化・頻発化、インフラの老朽化への対応が求められている。つまり、インフラの整備・管理を持続可能なものとするため、より少ない人数で生産性の高い建設現場の実現が必要である。今後、建設現場での生産性向上や業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方の変革を目的として、i-Construction及びインフラ分野のDX推進を行なうことは極めて重要である。

このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。

(1) インフラの整備・維持管理を将来にわたって持続的に実施するに当たり、建設産業が他産業に比べて入職率、定着率が低いことを前提に、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を具体的に示せ。(※)

(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2) 前問(1) で示した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。

(3) 前問(2) で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

Ⅲ-2

建設業は「地域の守り手」等の役割を果たす対場でありながら、未だ処遇改善、働き方改革、生産性向上は道半ばにある。そのような中、令和6年3月に建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備する「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。また、昨今の不確実性の高い時代においては、建設分野においても既成概念に囚われない柔軟な発想、多様な視点で社会課題の解決に向き合うため、DEI(※1)の推進も求められている。

このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。

(※1)DEI:多様性(Diversity)、公平性(Equity)及び包摂性(Inclusion)

(1)建設業等が「地域の守り手」等の役割を果たすにあたり、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を具体的に示せ。(※2)

(※2)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2)上述した課題から最も重要と思われるものを1つ選び、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策をすべて実行した場合の波及効果と、新たに生じうるリスクおよびその対策について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-1-1 安定した品質のコンクリートを得るためには、フレッシュコンクリートの品質管理が重要となる。フレッシュコンクリートの品質管理に関して留意すべき事項を3つあげて説明せよ。

Ⅱ-1-2 盛土構造物を軟弱地盤上に築造する場合において、盛土や周辺地盤に対して行うべき計測監視方法を3つあげ、それぞれの計測結果を施工判断にどう反映すべきかについて述べよ。

Ⅱ-1-3 令和6年3月8日に閣議決定した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の概要を述べよ。

Ⅱ-1-4 建設工事の主な労働災害を3つ挙げるとともにそれぞれの主な発生原因について述べ、防止策について述べよ。

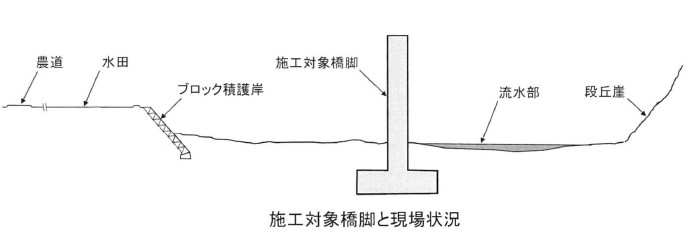

Ⅱ-2-1 図のような地形を横断する2車線道路橋の橋脚1基(直接基礎,高さ18m)を河川区域内に建設する工事を責任者として実施することとなった。なおこの業務には仮設計画立案も含まれている。左右岸どちらからも現場に直接アクセスできる道路はなく、左岸側堤内地は水田として利用されており、地権者と借用に関する合意はできている。図の農道は幅員3mで、ここから水田を通って現場にアクセスすることができれば仮設は最小限ですむが、近隣集落の生活道路として日常的に利用されており、迂回路はかなり大回りになるので、占有は困難である。以上を踏まえて、以下の内容について記述せよ。

(1) 本工事の特性を踏まえて、仮設計画を立案するうえで検討すべき事項を2つ以上あげ、技術的側面からその内容を説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 地元住民に対して説明会を開催したところ、農道利用に際しての接触事故や緊急車両通行に関して不安に思う声が多数出た。当該地区における農道利用ができない場合、現場アクセスは堤外地における大がかりな仮設を必要とすることとなるので可能な限り避けたい。この対応に当たり発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅱ-2-2 市街地において、切ばり式土留工法により10m×10m、深さ10m程度の掘削を施工することとなった。なお、現場条件は以下のとおりである。

・GL~GL-12mはN値2回以下の軟弱な粘性土

・GL-12m~GL-17mはN値10回程度の砂質土で地下水頭GL-1m

・GL-17m~GL-20mはN値5~7回の粘性土

・GL-20m以深はN値30回以上の砂礫層で地下水頭GL-2m

・現場の一方向は道路に面し、交通量は多い。その他の三方向には地上5階~10階建のビルがある。いずれも地下室はなく、杭基礎と思われるが詳細は不明である。これらのビルとの離隔は5~8m程度で、ほぼ当該工事事業者の所有地である。

この工事を現場担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 5mまで掘削を進めたところ、ビルに面した一方向の水平変位量が一次管理値を超え、7mまで掘削した時点で二次管理値に近付いたため工事を一時中断した。この対応に当たり発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅲ-1 複数のプレート境界に位置する我が国は、世界有数の頻度で地震や火山噴火が発生し、さらに近年では気候変動に伴う過去にほとんど経験がないほどの豪雨等に見舞われてきた。こうした発災時の被災を低減するための防災・減災の取り組みとともに、発災後の迅速な救援や早期の復旧・復興は、国民の生命財産を守るだけでなく、社会経済への広域的な影響を最小化するため重要である。以下の問いに答えよ。

(1) 大規模災害発生後の迅速かつ確実な救援・復旧・復興にあたり、建設業界がその担い手となるために、技術者の立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 建設業界では2040年には66万人程度の人手不足が発生すると見込まれており、現時点でも担い手不足はすでに顕在化している。その一方で、2024年4月から改正労働基準法による時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革の推進を生産力の確保と両立させ、建設業の魅力向上につなげていく必要がある。このため建設DXの導入推進が求められるが、初期投資余力に限られる中小・中堅建設業ではICT建機等の高度建設機械導入には限界がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地方の中小企業において、建設DXを導入していくにあたって課題となる事項について、幅広い視点から3つあげよ。

(2)上述した課題から最も重要と思われるものを1つ選び、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策をすべて実行した場合の波及効果と、新たに生じうるリスクおよびその対策について述べよ。

2023(令和5)年度作問

Ⅱ-1-1 暑中コンクリート対策について、生コン製造・運搬・打設・養生の各段階でそれぞれ2つあげて概説せよ。

Ⅱ-1-2 山留め掘削における掘削底盤の複数の変状について、掘削時盤の土質および地下水状況と関連づけて解説せよ。

Ⅱ-1-3 地域維持型契約方式について説明するとともに、地域維持型建設共同企業体について解説せよ。

Ⅱ-1-4 土木工事中の事故を防止するためには様々な安全措置をとるが、このうちフール・プルーフとフェールセーフについて考え方を述べるとともに、施工現場で取る対策例をそれぞれ2つずつあげて解説せよ。

Ⅱ-2-1 4つの大型コンクリート構造物を盛夏期に工期的余裕がない条件で構築することとなった(標準的なサイズとして幅6~8m、厚さ2~3m、高さ5~6m程度のものを創造せよ)。これらの構造物は直線上あるいは矩形上に20m程度の間隔をおいて並んでおり、周辺は市街地で、施工ヤードは比較的狭く、搬入路は1本に限定である。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

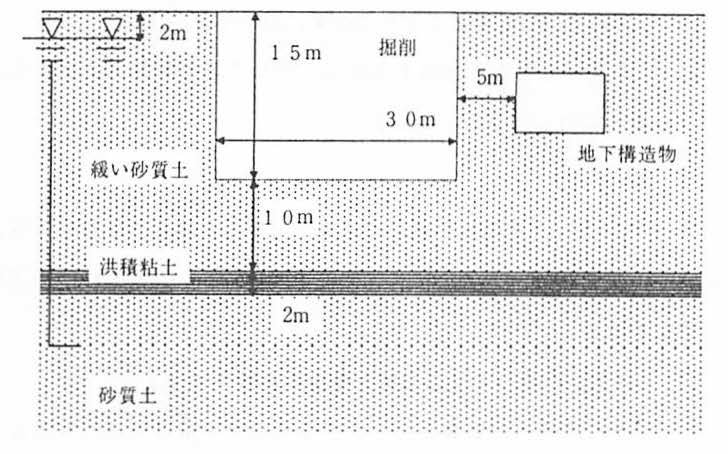

Ⅱ-2-2 市街地において地下構造物に近接して山留め掘削を実施することとなった。事前調査の結果として、図に示す土層構成などの情報が入手できている。この工事を現場担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか、留意点を含めて述べよ。

(3) 7mまで掘削を進めたところ、地下構造物側の水平変位量が一次管理値を超え、10mまで掘削した時点で二次管理値に近付いたため工事を一時中断した。この対応に当たり、工事の現場担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅲ-1 近年のデジタル技術の発展は目覚ましく、建設分野においてもi-Constructionなどの形で生産性向上を図り、従来の労働集約型生産体制からの脱却を進めてきたところである。さらにSociety5.0の基幹定技術とされるIoT、ロボット、AI、5Gなどの技術を組み入れ、デジタル・トランス・フォーメーション(DX)の推進を図り、業務そのものや組織、プロセス、組織文化・風土を変革することが、競争力の確保や働き方改革の推進の面からも強く求められている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 建築・土木構造物の施工および維持管理の分野において、DXの推進が求められる課題を、技術者の立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 我が国はかつてない人口減少・少子高齢化局面に入っており、中でも地方の過疎化進行が顕著になっている。これら地方には中小建設業者が多いわけであるが、これらもまた担い手不足が顕著で、従業員の高齢化が進んでいる。しかし近年の気候変動に伴う風水害の激甚化や既存インフラの老朽化が顕在化する中、安心安全な地域社会を維持していくために、地方の中小建設業が地域の守り手としての期待に応えていくことが強く望まれている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地方の中小建設業が事業継続していく上での課題について、技術者の立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2022(令和4)年度作問

Ⅱ-1-1 コンクリートの初期欠陥について、ひび割れ以外のものを3つあげて、それぞれの発生機構と主な防止策について説明せよ。

Ⅱ-1-2 地下水位の高い軟弱地盤において山留掘削をする場合に考えられる地盤変状を四つあげて、それぞれの発生機構と主な防止策について説明せよ。

Ⅱ-1-3 工事や設計業務等の発注方式のうちECI方式について、目的、業務実施内容および工事契約に関して説明するとともに、DB方式との違いについて述べよ。

Ⅱ-1-4 施工管理におけるQCDSEについて3つ選んで主な管理手法について述べよ。

Ⅱ-2-1 盛夏期に幅8m、厚さ3m、高さ6mのコンクリート構造物を構築することとなった。隅角部では鉄筋が過密状態である。またコンクリートはプラントよりアジテータ車にて市街地を通過して運搬打設するが、市内道路は渋滞する時間帯がある。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

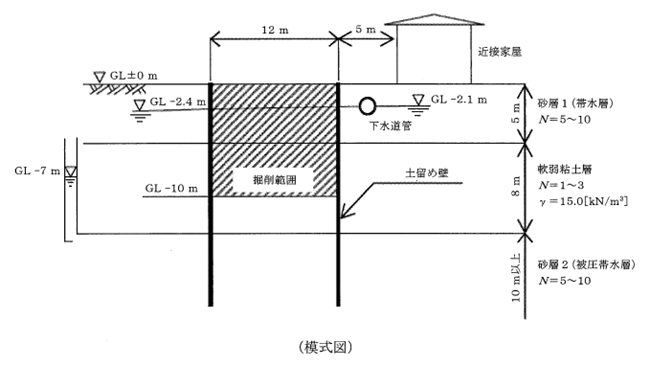

Ⅱ-2-2 図のような地盤条件で、開削工法による道路トンネル工事を実施することとなった。事前調査の結果として、模式図に示す土層構成などの情報が入手できている。なお事前検討の結果、掘削底面の安定を確保できないことが判明したため、砂層2の排水工法が計画されている。この業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1 我が国は働き方改革を推進しており、適正な労働時間や休日確保によるワークライフバランスの改善、安全で快適な仕事場の確保、女性や高齢者、外国人技能者等の多様な担い手の活用等が求められている。また新型コロナ感染症拡大の中、テレワークの導入を進めた企業も多く、中には通勤の必要がなくなったことを機に大都市圏から地方に住居を移して遠隔勤務を始める人もいるなど、働き方が多様化する動きも見られる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 建築・土木構造物の施工および維持管理の分野において、ダイバーシティ(担い手・働き方の多様性)を進めていく上での課題を、技術者の立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

Ⅲ-2 我が国はかつてない人口減少・少子高齢化局面に入っており、生産労働人口の減少が顕著になるとともに、人口の地域的な偏在も加速していくとされている。その一方で近年の気候変動に伴う風水害の激甚化や既存インフラの老朽化が顕在化する中、安心安全な地域社会を維持していくために、地方の建設業が地域の守り手として健全な経営を持続していく必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地方の中小建設業が事業継続していく上での課題について、技術者の立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を全て実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。