2025.6.26最終更新

更新情報

- 2025.06.26 建設部門-港湾空港 練習問題アップ

- 2025.06.24 建設部門-電力土木 練習問題アップ

- 2025.06.14 環境部門-環境保全計画 練習問題アップ

- 2025.06.12 農業部門 必須科目 練習問題アップ

- 2025.05.28 建設部門 鋼コン・道路・鉄道・トンネル・建設環境 科目 / 応用理学部門 必須・地質科目 / 総監部門 練習問題 アップ

- 2025.05.23 土質及び基礎・都市計画科目 練習問題 アップ

- 2025.04.20 総合技術監理部門他 練習問題 アップ

- 2025.04.07 河川砂防科目 2025年度 練習問題アップ

- 2025.04.06 問題 I 2025年度 練習問題アップ

- 0.1.1. 更新情報

- 0.1. 建設部門 問題 I

- 0.1.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.1.1.1. Ⅰ-1

- 0.1.1.2. Ⅰ-2

- 0.1.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.1.2.1. Ⅰ-1

- 0.1.2.2. Ⅰ-2

- 0.2. 建設部門 土質及び基礎

- 0.2.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.2.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.2.1.2. Ⅲ-1

- 0.2.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.2.2.1. Ⅱ-2-2

- 0.2.2.2. Ⅲ-1

- 0.3. 建設部門 鋼構造コンクリート

- 0.3.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.3.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.3.1.2. Ⅲ-1

- 0.3.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.3.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.3.2.2. Ⅲ-1

- 0.4. 建設部門 都市計画

- 0.4.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.4.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.4.1.2. Ⅲ-1

- 0.4.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.4.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.4.2.2. Ⅲ-1

- 0.5. 建設部門 河川砂防

- 0.5.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.5.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.5.1.2. Ⅲ-1

- 0.5.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.5.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.5.2.2. Ⅲ-1

- 0.6. 建設部門 港湾空港

- 0.6.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.6.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.6.1.2. Ⅲ-1

- 0.6.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.6.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.6.2.2. Ⅲ-1

- 0.7. 建設部門 電力土木

- 0.7.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.7.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.7.1.2. Ⅲ-1

- 0.7.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.7.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.7.2.2. Ⅲ-1

- 0.8. 建設部門 道路

- 0.8.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.8.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.8.1.2. Ⅲ-1

- 0.8.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.8.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.8.2.2. Ⅲ-1

- 0.9. 建設部門 鉄道

- 0.9.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.9.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.9.1.2. Ⅲ-1

- 0.9.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.9.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.9.2.2. Ⅲ-1

- 0.10. 建設部門 トンネル

- 0.10.1. 2024(令和7)年度作問

- 0.10.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.10.1.2. Ⅲ-1

- 0.10.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.10.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.10.2.2. Ⅲ-1

- 0.11. 建設部門 施工計画

- 0.11.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.11.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.11.1.2. Ⅲ-1

- 0.11.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.11.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.11.2.2. Ⅲ-1

- 0.12. 建設部門 建設環境

- 0.12.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.12.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.12.1.2. Ⅲ-1

- 0.12.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.12.2.1. Ⅱ-2-1

- 0.12.2.2. Ⅲ-1

- 0.13. 上下水道部門 問題Ⅰ

- 0.13.1. 2024(令和6)年度作問

- 0.13.1.1. Ⅰ-1

- 0.14. 農業部門 問題Ⅰ

- 0.14.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.14.1.1. Ⅰ-1

- 0.14.1.2. Ⅰ-2

- 0.14.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.14.2.1. Ⅰ-1

- 0.14.2.2. Ⅰ-2

- 0.15. 応用理学部門 問題I

- 0.15.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.15.1.1. Ⅰ-1

- 0.15.1.2. Ⅰ-2

- 0.15.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.15.2.1. Ⅰ-1

- 0.15.2.2. Ⅰ-2

- 0.16. 応用理学部門 地質

- 0.16.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.16.1.2. Ⅲ-1

- 0.17. 環境部門 問題I

- 0.17.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.17.1.1. Ⅰ-1

- 0.17.1.2. Ⅰ-2

- 0.17.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.17.2.1. Ⅰ-1

- 0.17.2.2. Ⅰ-2

- 0.18. 環境部門 環境保全計画

- 0.18.1. 2024(令和6)年度作問

- 0.18.1.1. Ⅱ-2-1

- 0.18.1.2. Ⅲ-1

- 0.19. 総合技術監理部門 (記述問題)

- 0.19.1. 2025(令和7)年度作問

- 0.19.1.1. Ⅰ-2

- 0.19.2. 2024(令和6)年度作問

- 0.19.2.1. Ⅰ-2(その1)

建設部門 問題 I

2025(令和7)年度作問

Ⅰ-1

我が国では地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、地域産業の空洞化といった問題に直面している。こうした問題を解決するため、これまでの地方創生の成果を最大限に活用しつつ、地方活性化を図っていくことが求められる。他方、近年のデジタル化の進展は目を見張るものがあり、国際社会や企業活動、そして一人ひとりのライフスタイルに至るまで、そのありようを変化させている。このことを踏まえ、デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されずすべての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現することが求められている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決するために、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。(※)

(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクおよびそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

建設業における人手不足は、高齢化に加えて、職人不足と後継者不足が同時に進行しており、2050年には建設業の労働人口が約90万人不足すると予測されている。さらに2024年度からは時間外労働の上限時間適用がスタートし、働き方改革は待ったなしの状況である。その一方で、建設業の許可業者数は増勢に転じている。国土強靱化やインフラメンテナンスといった従来からの需要に加え、都心や地方での再開発も動き出し、コロナ禍の低迷から受注環境は民間中心に徐々に回復している。このように建設需要が拡大する中、デジタル技術も積極的に活用して働き方改革を進めていくことが求められていることを踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 建設業における働き方改革を進めるにあたり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。(※)

(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクおよびそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-1

我が国は現在、人口減少による地域の足の衰退や担い手不足、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化、脱炭素化等の課題を抱えており、地域社会さらには国全体の持続性を確保するため、分野横断的な課題解決に取り組む必要に迫られている。他方、近年のデジタル化の進展は目を見張る者があり、国際社会や企業活動、そして一人ひとりのライフスタイルに至るまで、そのありようを変化させている。このことを踏まえ、国民の生命・財産を守る防災、日々の生活に密着した交通・まちづくり、暮らしや社会を支える物流・インフラ、そして行政手続のデジタル化など、「国土交通分野のデジタル化」は、持続可能で活力ある豊かな暮らしと社会を形作る上で必要不可欠である。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 国土交通分野のデジタル化を進めていくに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクおよびそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限時間は月45時間、年360時間に規制されているが、建設業では長年にわたり長時間労働が常態化していたため急激な労働環境変化が困難と判断されたことから、医師や自動車運転業務などとともに5年間の猶予期間が設けられていた。その猶予が期限を迎え、2024年度からは適用がスタートする。その一方で、建設業では人手不足が深刻で、2050年には建設業の労働人口が約90万人不足すると予測されている。国土強靱化やインフラメンテナンスなど建設需要が拡大する中、働き方改革に対応しつつ担い手を確保していくことが求められていることを踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 建設業における働き方改革を進めるにあたり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクおよびそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

建設部門 土質及び基礎

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

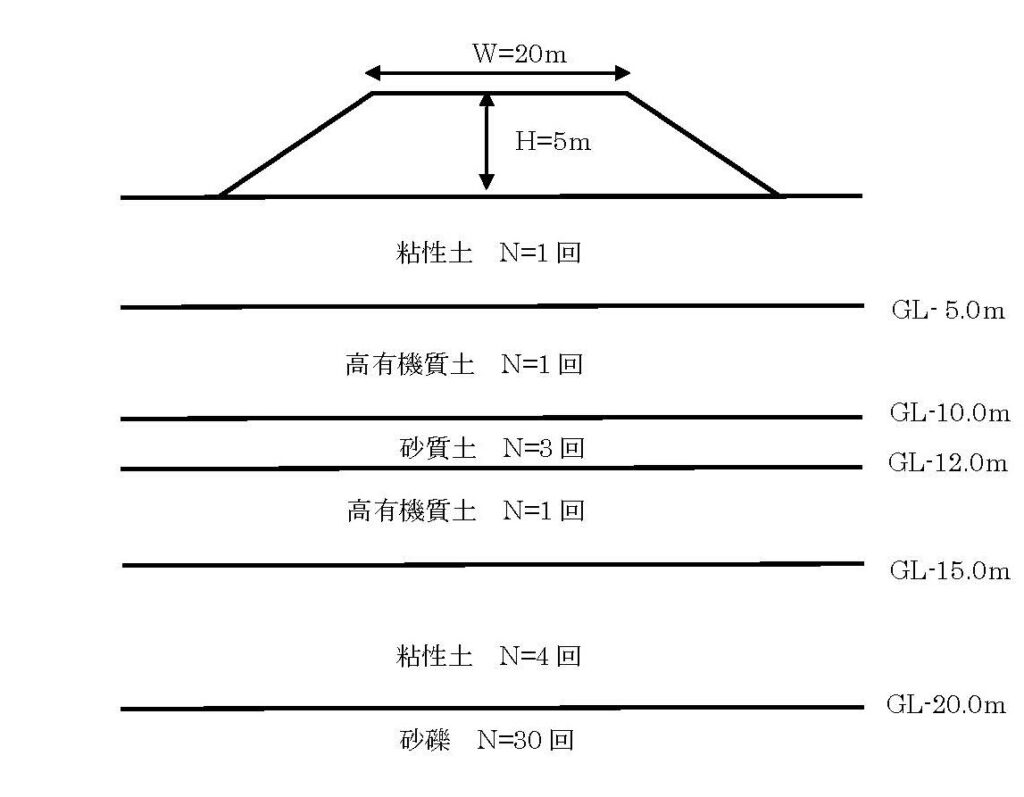

模式図に示すような土層構成の場所に、高さ5mの道路盛土を構築する計画がある。なおGL-20mの砂礫は被圧帯水層で、地下水位はGL±0m 付近にある。当該道路の図上右側は水田で将来も営農が継続されると見込まれるが、図上左側は将来当該道路に腹付けして宅地が造成される可能性が高い。

地質調査は図上右端の地点で実施しているが図に示す地層構成とN 値以外の情報は得られていない、従って図に示す土層境界はあくまで推定である。なお、この道路は可能な限り供用開始を急ぐ必要があり、供用開始後の残留沈下についても可能な限り低減する必要がある。

あなたが当該道路計画の設計業務を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年7月能登半島豪雨では甚大な災害が発生したが、同年1月の能登半島地震を先発災害として、後発災害である能登半島豪雨の被害が甚大化したことが知られている。このような複合災害においては、先発災害の影響を考慮した後発災害への備えが必要である。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 能登半島地震における地盤災害を先発災害とした能登半島豪雨の災害状況の特徴を踏まえ、複合災害に強い地盤構造物を構築していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-2

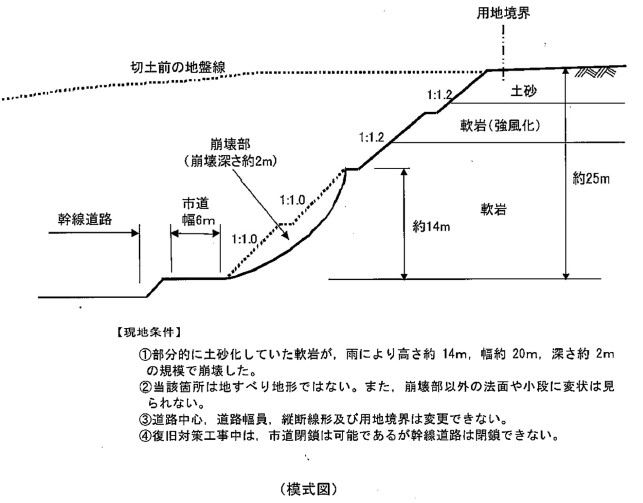

供用中道路の切土法面において、模式図に示すような崩壊が発生した。現地条件は図中に示すとおりである。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年能登半島地震では455件にのぼる土砂災害が発生し、また震源から比較的遠い地域でも液状化が発生するなどした。さらに近年では気候変動に伴う豪雨等に伴って様々な地盤災害や土砂災害が毎年のように発生している。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 近年の大規模地震や豪雨に伴う地盤災害・土砂災害の特徴を踏まえ、大規模災害に強い地盤構造物を構築していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

建設部門 鋼構造コンクリート

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

設計が完了した後の工場にて製作される鋼またはコンクリート構造物、または主要部材を想定する。施工に着手する段階で、搬入路や施設内等の条件変更により、工場製作の仕様を変更することとなった。このような場合、あなたが鋼構造物及びコンクリート構造物を担当する技術者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 対象とする構造物、搬入路や施設内等の条件変更点を設定し、設計または施工時における構造物の品質を確保するために調査、検討すべき事項を複数挙げ、その内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

我が国の鋼構造およびコンクリート構造物に関する耐震基準等は、兵庫県南部地震以降の改定などにより、能登半島地震でもその効果は一定程度認められている。しかしながら、その後の余震など続発する地震による構造物への影響も報告されているところである。そのような中、被災後の速やかな復旧に向けて、構造物として最低限の性能を具備させることが求められている。このような状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

(1)大地震被災後の続発する地震への対応の取組について、鋼構造及びコンクリートの技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。(※)

(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2) 前問(1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。

(3) 前問(2) で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

大規模な地震動を受け、損傷を生じていることが推定される鋼構造もしくはコンクリート構造物がある。これについて、早急に点検を行い必要な補修・復旧を行うだけでなく、再度災害防止のため耐震補強も検討することとなった。

このプロジェクトの担当責任者として行うにあたり、以下の問いに答えよ。

(1) 対象とする構造物及び現場条件、設計あるいは施工のどちらであるのかを設定し、完成後の維持管理を最小化あるいは効率化するために調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

平成7年阪神大震災では想定外規模の地震動により様々な構造物が損壊する被害が発生した。これを受けて設計法が見直されるなどしたが、その後も想定外外力による構造物被害はたびたび発生している。このため、想定外外力が構造物に作用することも想定した、想定外外力に対するレジリエンスを有した構造物を設計・施工・維持管理することが求められる。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 鋼構造コンクリート構造物および自然災害条件と想定外外力を設定し、想定外外力に対する的確な構造物評価とレジリエンスの確保を進めるにあたり、鋼構造コンクリートに携わる技術者の立場で多面的な観点から課題を3つ抽出せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と思われる課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策をすべて実行したうえで新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

建設部門 都市計画

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

地方のコンパクトシティ化に取り組んでいる都市において、行政主導型のスマートシティ事業に取り組むこととなった。あなたが事業計画委の立案担当者する立場になったと仮定して、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

国土交通省によれば、二地域居住とは、都市部と地方部に2つの拠点を持つライフスタイルのことを指す。二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大するため「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年年11月に施行された。

(1)こうした状況を踏まえ、二地域居住を促進するために、都市及び地方計画を専門とする技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

人口5万人程度で大都市圏から高速道路・特急電車で2時間程度の距離にある地方都市には、中世~近世の重要文化財を含む仏教関係を主とした指定文化財が豊富にあるが、所有者の高齢化や困窮等により十分な保全がされていないものも多い。

なお、これらの文化財の多くは当該市の駅を中心として広がる旧市街の中にあり、観光客等の来訪はあるものの、日帰り観光が主で観光客入り込み数の割に観光消費額が少ない現状にある。旧市街地には駅前商店街があるが衰退が顕著で、近年はいわゆるシャッター通り化しつつある。

あなたが担当技術者として、これらの文化財を保全しつつ、駅前商店街等とも連携したまちづくり計画を進めるにあたり、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

かつての人口増加社会では、旺盛な開発意欲を都市計画に基づく規制を中心にコントロールしてきたが、人口減少社会では開発意欲が減少し、望ましい土地利用がなされなくなってきている。その結果、「都市のスポンジ化」と呼ばれる状況が顕在化し、生活利便性の低下や治安・景観の悪化、地域の魅力の低下等によってさらにスポンジ化が一層進行する悪循環に陥っている。

(1) こうした状況を踏まえ、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年)に沿って都市のスポンジ化対策を講じる上で、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

建設部門 河川砂防

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

自主防災組織の活動がある地区において、地区防災計画を策定することとなった。あなたが地区住民による計画策定を支援する担当者となった場合、河川、砂防、海岸分野のいずれかのインフラをひとつ選び、以下の問いに答えよ。

(1) 計画策定にあたって収集整理すべき資料や情報について説明せよ。併せて、その目的や内容について説明せよ。

(2) 計画を策定する手順について述べよ。併せて、計画の策定に関し、留意すべき点、工夫を要する点について述べよ。

(3) 計画策定を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年9月能登半島豪雨においては、先発災害(令和6年1月能登半島地震)による被災の甚大化が指摘されている。能登半島地震により河道及び周辺に堆積していた土砂や流木が豪雨に伴って河川に流入し、橋梁等横断構造物箇所での河道閉塞や土砂堆積により氾濫の激甚化が生じるとともに、能登半島地震により護岸等が被災していた箇所では、単発の災害と比べて小さな外力での被害の発生、被害範囲の拡大等が報告されている。このようなことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 先発災害による後発災害の激甚化の可能性も踏まえた防災・減災対策について、技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

過去において風水害に見舞われた地域の一地区おいて、減災体制の充実のため地区防災計画を立案することとなった。なお、地区の防災意識は比較的高く自主防災組織もあるが、過去の災害時に警戒レベル4で避難行動を起こした人は4割程度にとどまっている。あなたがこの計画立案を担当することとなった場合、以下の問いに答えよ。

(1) 想定する風水害を選び、調査検討すべき事項や収集整理すべき情報について、その内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年能登半島地震では、斜面崩壊や土石流が多数発生し、道路寸断等により復旧復興を阻んでいる。また津波被害も発生しており、さらに数は多くないものの地震動による河川堤防損傷やダム損傷も発生している。こういった希有な災害にタイして、大規模風水害対策を含め、大規模災害に備えた防災インフラ整備を進めつつ、一層の防災意識の向上と地域防災力強化を図っていくことが重要である。こういった状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 令和6年能登半島地震をはじめとするこれまでの様々な教訓を踏まえ、大規模災害に対する防災・減災対策について、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

建設部門 港湾空港

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

コンテナ埠頭の岸壁延伸又は海上空港の滑走路増設のため、大水深海面埋立工事の施工計画を策定することとなった。埋立予定地は湾内で、船舶の往来が盛んである。また地盤は軟弱である。コンテナ埠頭又は海上空港のいずれかを選び、あなたがこの業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 施工計画策定に当たって調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

令和6年1月能登半島地震では、能登空港の滑走路にひび割れが生じ、一時閉鎖されたほか、輪島港、飯田港、小木港などで岸壁の損壊や隆起、海底の隆起による水深減少など甚大な被害が発生した。これらの港湾・空港は、発災直後から救援物資の輸送や医療活動の拠点として重要な役割を担ったが、被害によりその機能が一時的に麻痺し、救援・復旧活動に大きな影響を与えた。このようなことを踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)港湾・空港のいずれかの分野を選び、大規模災害時の救援・復旧拠点としての機能を確保し、迅速に施設復旧を行うにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で示した解決策をすべて実行したうえで新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

港湾または空港の整備において、海上に100haを超える大規模な公有水面埋め立てを行うこととなった。あなたが担当責任者としてこの業務の計画書を作成するに当たり、以下の問いに答えよ。

<当該埋立地予定地の状況>

・本州中部付近の太平洋側海岸に位置している。

・平均水深は10~30mである。

・最寄りの海岸からは5km程度離れている。

・海底地盤は軟弱地盤で、既往資料によれば軟弱な沖積粘性土が30m程度堆積している。

・当該海域には漁業権設定はないが、最寄りの沿岸区域には区画漁業権および共同漁業権が設定されている。

(1)計画書を作成するにあたり検討・把握すべき事項について述べよ。

(2)業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

港湾もしくは空港インフラの中には高度経済成長期に築造されたものもあり、今後も適切に維持管理しつつ持続的に活用していく必要がある。その一方で我が国は人口減少の中で担い手不足が深刻化しており、既存施設の点検診断を主とした維持管理に多くの人手をかけることが困難になりつつある。こういった状況の中、近年発展が目覚ましいデジタル技術を活用して効率的に維持管理することが求められている。このようなことを踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)港湾・空港のいずれかの分野を選び、デジタル技術を活用して既存施設を適切に維持管理・更新していくにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で示した解決策をすべて実行したうえで新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

建設部門 電力土木

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

あなたが担当責任者として、地震、洪水、波浪、風等の不確定性を有する事象に対する耐性を有する電力土木施設の新設計画を行うことになってとして、水力発電所の水路トンネル、火力発電所の取・放水路、送電鉄塔あるいは変電所基礎、地中送電洞道から1つを選択して、その名称を明記の上、以下の内容について記述せよ。

(1) 選択した施設を述べるとともに、詳細条件を設定して記載し、検討すべき事項とその内容について述べよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

我が国は現在、人口減少・少子高齢化時代を迎え、建設業も担い手不足が今後ますます深刻化することが懸念される。そのような中で近年のデジタル技術の発展はめざましく、新型コロナウィルス感染症対策もあって非接触・リモート化が急速に進むなど、働き方・働き手の変化が今後ますます顕著になってくるものと予想される。データとデジタル技術を活用して、新規インフラ整備のみならず激甚化する災害への対策や老朽化するインフラ維持管理など、安全・安心で豊かな生活を国民に提供していく必要がある。このようなことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 建設分野におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進を踏まえ、電力土木分野の技術者としての立場で安全・安心で豊かな生活を国民に提供していく上での課題を多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策をすべて実行したうえで新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

あなたが担当責任者として設置から30年以上を経過した電力土木施設の維持管理・更新計画を行うことになってとして、水力発電所の水路トンネル、火力発電所の取・放水路、送電鉄塔あるいは変電所基礎、地中送電洞道から1つを選択して、その名称を明記の上、以下の内容について記述せよ。

(1) 選択した施設を述べるとともに、調査、検討すべき事項とその内容について述べよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

我が国では、近年、連続する大規模地震、津波や集中豪雨に伴う洪水・土砂災害のように、いままで経験したことのない自然災害が発生している。このような状況を踏まえ、あなたが電力土木施設の建設又は維持管理の担当責任者になったとして、ダム、水路(取放水設備、水槽、水圧管路を含む)、発電所並びに港湾、燃料、送変電等に係る電力土木施設の中から1つを選んで以下の問いに答えよ。

(1) 電力土木施設については、台風・降雨・地震・津波等による最大規模の外力が作用することも考慮して建設や維持管理をしていかねばならない。こうした対策における課題を、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

建設部門 道路

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

ある地方都市(人口10万人~30万人程度を想定せよ)の市街地にある信号交差点において、老朽化した歩道橋を撤去して横断歩道を新設することとなった。この交差点では歩道が狭く、通勤通学時間帯に歩行者と自転車が接触する事故が頻発していることも問題となっているため、歩道橋撤去に合わせて歩道拡幅も行うこととなった。

横断歩道撤去と歩道拡幅計画の担当者として、以下の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

我が国の地方都市における公共交通は、人口減少、高齢化、モータリゼーションの進展といった社会構造変化を背景に衰退しており、地域住民の利便性低下や高齢者運転による事故の増加など、様々な問題を引き起こしている。このような中、都市の将来ビジョンの上に立脚して、場当たり的でない地域公共交通計画を再編することが強く求められている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地域公共交通計画の再編に向けて、道路技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

中心市街地にある幅員が5mの歩道のない、両側に民家が連担している生活道路において、通勤通学時間帯における、いわゆる抜け道利用があり、最近通学児童と抜け道利用乗用車の接触事故が発生した。当該児童は軽傷であったが、これを機に通学児童の安全対策が保護者及び学校関係者等から安全対策を強く要望されるに至った。

当該安全対策事業の担当責任者として、以下について述べよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

「道の駅」は制度創設以来、四半世紀が経過し、全国で1160駅に展開、年間2億人以上の方々に利用され、提供するサービスに対して更なる期待が高まるとともに、防災や観光、福祉など多様な社会ニーズへの対応も求められている。これを踏まえ、2020年からを「道の駅」第3ステージとして位置づけ、さらなる役割の拡大、地域活性化の拠点となるべく取り組みを進めているところである。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 「道の駅」のさらなる役割拡大に向けて、道路技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

建設部門 鉄道

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

ある在来線既存地平駅において、新幹線の高架と橋上駅舎の新設および既存在来線駅舎の改築、さらに駅前広場等も含めた総合的な施設計画を行うこととなった。この計画の担当責任者として業務に携わるに当たり、下記の内容について論ぜよ。なお、既存在来線は1路線のみで、乗降客数は1日5,000人程度とする。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

我が国の鉄道構造物は明治から昭和初期に建設された道路等の交通インフラに比べて格段に古いものが多く、橋梁やトンネル、高架橋などの土木構造物の老朽化が進行している。一方で老朽化に伴う補修・補強・更新費用は、特に地方鉄道事業者にとっては経営を圧迫する要因となっておいる。さらに鉄道施設は代替輸送の確保が難しく、夜間の短時間での作業が求められるため、工事の効率化が難しいという制約もある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 老朽化鉄道インフラを適切に維持管理していくにあたって、鉄道インフラに携わる技術者の立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と思われる課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策をすべて実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

地方鉄道において、台風通過に伴う豪雨が予想されるため計画終日運休措置をとった中、午前9時ごろに山裾を通過するL=2km区間(前後の乗降客数約3万人/日)で、軌道が土砂で埋まっているとの情報が得られた。あなたが調査復旧担当責任者であるとして、下記の内容について記述せよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

新型コロナ感染症は地方鉄道を含む地方公共交通の経営にも大きな異教を与え、今後の人口減少や過疎化が見込まれる中、地域生活を支える交通サービスの持続性確保が懸念されている。その一方で国内外の観光客の復調、テレワークを初めとした多様な働き方・暮らし方の拡大、さらにこれを背景とした地方移住や二地域居住への関心の高まりなどが地域活性化につながっていくことも期待されている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地方都市において、ニューノーマルといわれる新型コロナ禍後の鉄道駅及び駅周辺を中心としたまちづくりにおける課題について、鉄道インフラに携わる技術者の立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と思われる課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策をすべて実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対応について述べよ。

建設部門 トンネル

2024(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

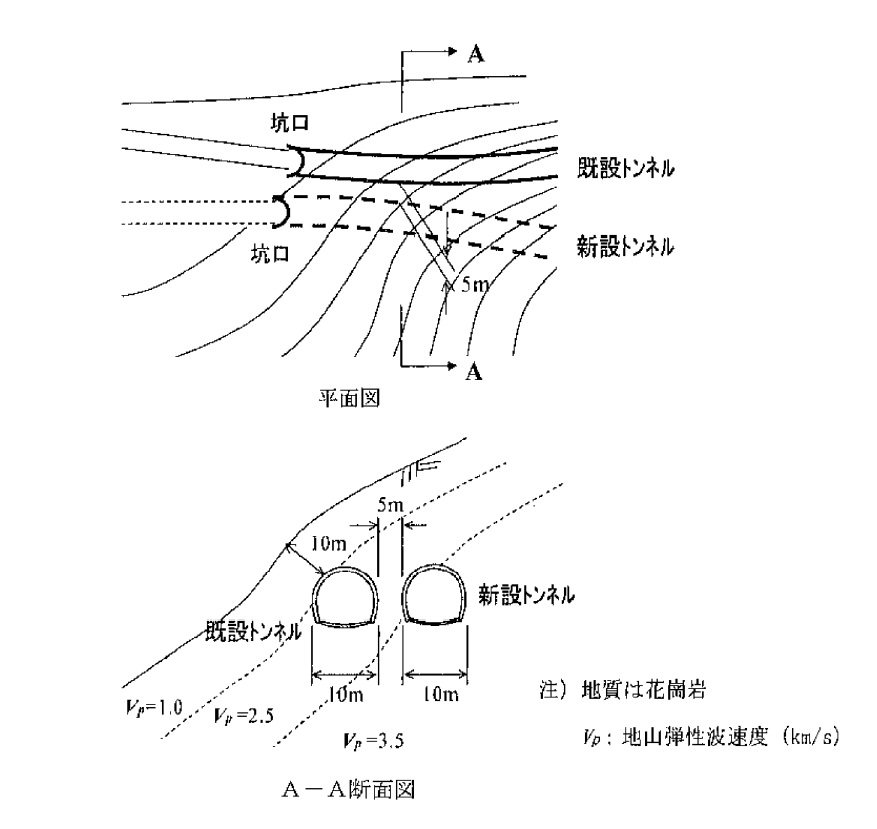

図1に示す条件により、経年40年の既設の山岳トンネルに近接して新たな山岳トンネルの新設が計画された。既設トンネルは在来工法で施工され、施工中に顕著な湧水があったことが記録されており、現在でも相当量の湧水がある。ただし水質には問題はなく、近接する水路に排水され、下流側では農業用水として利用されている。また数年前の点検で覆工上の空洞が確認されエアモルタル充填が施されている。このトンネルの調査設計業務担当責任者としての立場から以下の内容について記述せよ。

(1)調査設計業務において調査検討すべき事項とその内容を説明せよ。

(2)調査設計業務の遂行手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)これらの業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

トンネル工事は地下という特殊な環境下で行われるため多岐にわたるリスクが存在する。土木分野のリスクとしては地質リスクや切羽の安定性リスクがあるが、近接構造物や周辺環境への影響に関するリスクも重要であり、トンネル工事等に際しては適切にリスクを評価して対策を講じることが求められる。これらのことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)山岳トンネル・シールドトンネル・開削トンネルのいずれかを選び、その調査設計施工および維持管理において考慮すべきリスクについての課題を多様な視点で3つあげよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

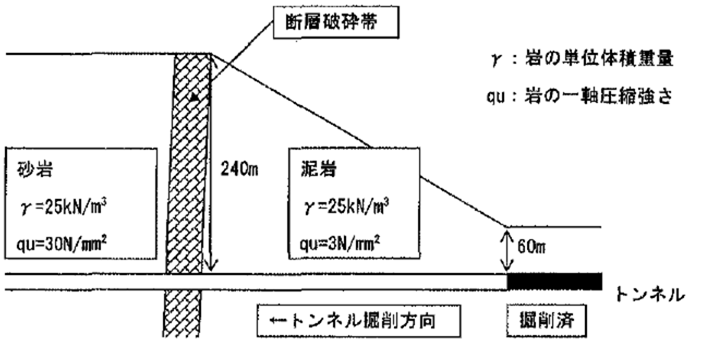

図1に示すような山岳トンネルの計画がある。泥岩と砂岩の境界は断層で、幅50m程度の破砕帯を伴い破砕帯は全体に粘土化している。このトンネルの調査設計業務担当責任者としての立場から以下の内容について記述せよ。なお、施工段階においても地山判定会議に同席することを前提とする。

(1)調査設計業務において調査検討すべき事項とその内容を説明せよ。

(2)調査設計業務の遂行手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)これらの業務および地山判定会議を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

図1

Ⅲ-1

山岳トンネル・シールドトンネル・開削トンネルとも対象とするのは基本的に自然地盤であるが、自然地盤であるがゆえの不均質性や、間隙水圧の変化に伴ってせん断強度が変化するなどの不安定性といった地質リスクから逃れ得ない。また地震その他の自然災害リスク、さらには施工に伴う渇水や生態系影響、掘削時の騒音振動などの環境リスクもある。これらのことを踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)山岳トンネル・シールドトンネル・開削トンネルのいずれかを選び、その調査設計施工および維持管理において考慮すべきリスクについての課題を多様な視点で3つあげよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

建設部門 施工計画

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

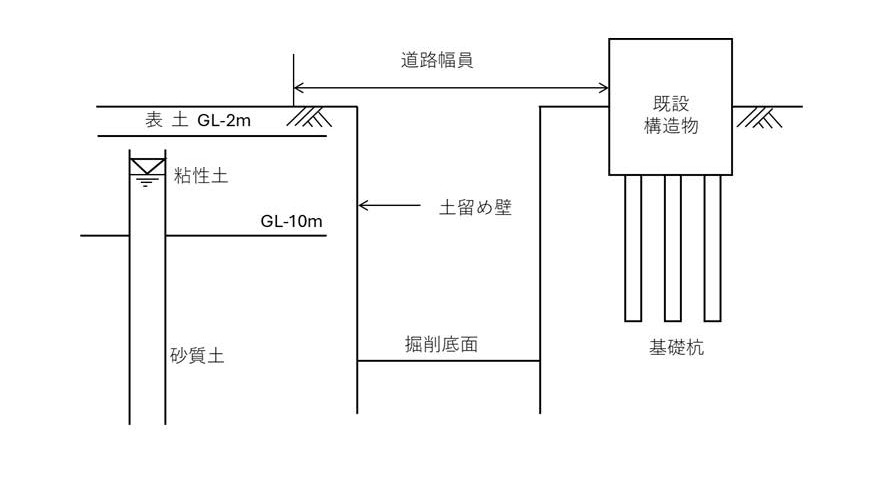

市街地の道路下に地下駅を構築する工事において、下図のような地盤条件のもと、仮士留め工を用いて深さ20m程度の掘削を施工する計画としていた。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 掘削途中で周辺地盤に亀裂が生じ、道路沿いの既設構造物に影響を与えると判断し工事を一時中断した。この対応に当たり、 本工事の担当責任者として発揮すべきリーダーシップについて、 複数の利害関係者から2者を明記し、それぞれの具体的調整内容について述べよ。

Ⅲ-1

我が国の生産年齢人口は、2040年度には約2割が減少することが予想されている。そのような中であっても、建設産業は災害の激甚化・頻発化、インフラの老朽化への対応が求められている。つまり、インフラの整備・管理を持続可能なものとするため、より少ない人数で生産性の高い建設現場の実現が必要である。今後、建設現場での生産性向上や業務、組織、プロセス、文化・風土や働き方の変革を目的として、i-Construction及びインフラ分野のDX推進を行なうことは極めて重要である。

このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。

(1) インフラの整備・維持管理を将来にわたって持続的に実施するに当たり、建設産業が他産業に比べて入職率、定着率が低いことを前提に、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を具体的に示せ。(※)

(※)解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

(2) 前問(1) で示した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。

(3) 前問(2) で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

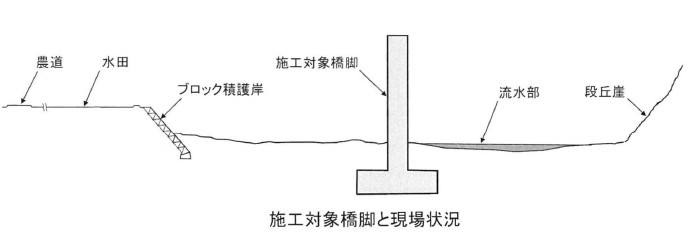

図のような地形を横断する2車線道路橋の橋脚1基(直接基礎,高さ18m)を河川区域内に建設する工事を責任者として実施することとなった。なおこの業務には仮設計画立案も含まれている。左右岸どちらからも現場に直接アクセスできる道路はなく、左岸側堤内地は水田として利用されており、地権者と借用に関する合意はできている。図の農道は幅員3mで、ここから水田を通って現場にアクセスすることができれば仮設は最小限ですむが、近隣集落の生活道路として日常的に利用されており、迂回路はかなり大回りになるので、占有は困難である。以上を踏まえて、以下の内容について記述せよ。

(1) 本工事の特性を踏まえて、仮設計画を立案するうえで検討すべき事項を2つ以上あげ、技術的側面からその内容を説明せよ。

(2) 業務を進める手順を示しどのようにマネジメントするか述べよ。

(3) 地元住民に対して説明会を開催したところ、農道利用に際しての接触事故や緊急車両通行に関して不安に思う声が多数出た。当該地区における農道利用ができない場合、現場アクセスは堤外地における大がかりな仮設を必要とすることとなるので可能な限り避けたい。この対応に当たり発揮すべきリーダーシップについて述べよ。

Ⅲ-1

建設業界では2040年には66万人程度の人手不足が発生すると見込まれており、現時点でも担い手不足はすでに顕在化している。その一方で、2024年4月から改正労働基準法による時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革の推進を生産力の確保と両立させ、建設業の魅力向上につなげていく必要がある。このため建設DXの導入推進が求められるが、初期投資余力に限られる中小・中堅建設業ではICT建機等の高度建設機械導入には限界がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 地方の中小企業において、建設DXを導入していくにあたって課題となる事項について、幅広い視点から3つあげよ。

(2)上述した課題から最も重要と思われるものを1つ選び、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で示した解決策をすべて実行した場合の波及効果と、新たに生じうるリスクおよびその対策について述べよ。

建設部門 建設環境

2025(令和7)年度作問

Ⅱ-2-1

図に示すような山地から市街地に至る地域に国道バイパス(片側2車線)の計画がある。計画路線延長は8kmで、猛禽類が生息する山地部はトンネル、軟弱地盤地帯は盛土、市街地は高架で通過予定である。対象地における環境影響評価の対象となる道路事業は、環境影響評価法の対象事業に準ずる。環境影響評価の担当責任者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 環境影響評価に関して調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

デジタル田園都市国家構想において、地方都市が再生可能エネルギーや省エネ創エネ技術を活用して分散型エネルギー都市を目指すことは、地域循環共生圏構築の面からも重要であるが、その実現にむけて克服すべき課題も多い、このような状況を踏まえて、次の問いに答えよ。

(1) 地方都市が分散型エネルギー都市を構築するにあたって、建設環境分野の技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

環境影響評価法の対象とはならない程度(第一種事業の30%程度の規模)の生活環境への影響が懸念される建設事業において、影響についての調査・予測、環境保全措置の検討を行うに当たり、以下の問いに答えよ。

(1) 建設事業を1つ選び、その概要を想定して述べるとともに、工事中、構築物の存在、供用の各段階において、最も大きな影響が考えられる環境要素(ただし生活環境に限る)を各段階1つずつ選び、環境保全措置を講じるにあたって調査検討すべき事項とその内容について述べよ。

(2) 業務を進める手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。ただし業務の範囲は環境保全措置の提案までとし、その後のモニタリング等は含めないものとする。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

地球温暖化に伴う気候変動が国内外の自然環境や社会経済にもたらす影響の深刻化がより一層懸念されるなど、環境分野における更なる対策の充実・強化が求められる状況となってきている。我が国においても2030年度の新たな温室効果ガス削減目標として46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることとし、その実現に向けて、2021年には、「地球温暖化対策計画」、「エネルギー基本計画」、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」、「気候変動適応計画」が改定された。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 持続化の社会の実現に取り組んでいくうえでの課題となる事項について、建設分野全般にわたる幅広い視点から3つあげよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策をすべて実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

上下水道部門 問題Ⅰ

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-1

我が国の上下水道インフラは1960年代から1970年代前半の高度経済成長期に作られたものが多く、それから約50年が経過した現在、これらの老朽化が大きな課題となっている。さらに我が国はかつてない人口減少・人口構造変化の時代を迎え、給排水人口減少に伴う財源不足や水道事業の担い手不足が顕在化しつつある。その一方で近年のICT/IoTの発達はめざましいものがあり、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿としてSociety5.0が提唱された。

上記のような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 社会の持続性確保のために上下水道インフラを適切に維持管理更新していくことが必要不可欠となっている。これについて、技術者としての立場で多面的な観点から上下水道事業に共通の課題を抽出して分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える上下水道事業に共通の課題を1つ挙げ、その理由を述べるとともに、課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について考えを示せ。

(4) 業務遂行において必要な要件を技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

農業部門 問題Ⅰ

2025(令和7)年度作問

Ⅰ-1

平成11年の⾷料・農業・農村基本法の制定から四半世紀が経過する中、我が国は世界の⾷料需給の変動、地球温暖化の進⾏、国内の⼈⼝の減少その他の⾷料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に直面している。こうした変化に対応し、⾷料安全保障を確保、農業農村の持続性を確保し、農業を成長産業化するため、また目覚ましく進化するデジタル技術を取り入れつつ、サプライチェーン全般にわたる農業の生産・加工・流通の変革が必要である。以上の現状を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) サプライチェーン全般にわたって持続可能で強い農業を実現していくために、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明確にしたうえで、課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を実行した上で生じる波及効果と新たな懸念事項への対応策を示せ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

近年の国内外情勢の変化に伴い、主食の米も含め、我が国における食料安定供給への信頼性に揺らぎが生じている。そのような中、我が国の農村は少子高齢化・過疎化が進み、営農者は継続的に減少している。その一方で新型コロナ感染症を機にテレワークなど場所を問わない働き方が進展するにつれ地方への関心が増加しており、全国の農泊地域においてワーケーションに関連した問い合わせが増加しており、「半農半X」の拡大に向けた取り組みを一部自治体が実施している。以上の現状を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 持続可能な農業農村を実現していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を実行した上で生じる波及効果と新たな懸念事項への対応策を示せ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-1

我が国では人口の減少や生活様式の多様化等に伴い、また今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって、食品の消費形態が大きく変化してきている。さらにウクライナ情勢や円安の進行に伴う小麦粉や鶏卵の価格高騰など、我が国農業にとって懸念される状況が続いている。こうした中で、我が国の農業が将来にわたって持続的に発展していくため、プロダクトアウトの考え方から消費者ニーズを重視したマーケットインの考え方を重視する方向へのいっそうの転換が求められている。

以上の現状を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) マーケットインに留意した取組を農業の現場へ導入するに当たり、技術者としての立場で、水産部門全体にわたり広く多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を実行した上で生じる波及効果と新たな懸念事項への対応策を示せ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

農水省調査によれば、新型コロナ感染症の中で国民の外食支出が激減した反面、生鮮食品への支出額は増加し高止まりしていた。食品産業の3割は国内産地との取引を増やしたいと考えているが価格が課題となっている例が多い。いっぽうで農業者の半数は売上高にマイナスの影響があるとしており、その理由としては単価・相場の下落が最も高い。こうした中、テレワークなど場所を問わない働き方が進展するにつれ地方への関心が増加しており、全国の農泊地域においてワーケーションに関連した問い合わせが増加しており、「半農半X」の拡大に向けた取り組みを一部自治体が実施している。このように新型コロナ感染症により農業農村に大きな影響が出ている一方で、ビジネスチャンスの兆候も垣間見ることができる。以上の現状を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 持続可能な農業農村を実現していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示した解決策を実行した上で生じる波及効果と新たな懸念事項への対応策を示せ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

応用理学部門 問題I

2025(令和7)年度作問

Ⅰ-1

科学技術分野における調査・研究・開発に生成AIを適用することは、コンテンツ生成、データ分析、業務効率化など多岐にわたる分野で革新的な可能性を秘めており、効率性、創造性、および発見の加速において顕著な貢献が期待できる。その一方で、その導入には様々な生成AI特有の課題も伴っており、安易な適用は社会的信頼の損失となり、さらには社会の混乱につながりかねないため、技術者は様々なリスクを認識して拙速な行動を慎まねばならない。このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 科学技術分野における調査・研究・開発に生成AIを適用するに当たっての技術的課題を、技術者としての立場で多面的な観点から抽出し分析せよ。ただし、知的財産権および倫理上の課題は除くものとし、観点を明記すること。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) すべての解決策を実行してなお新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

(4) 業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理もしくは社会の持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

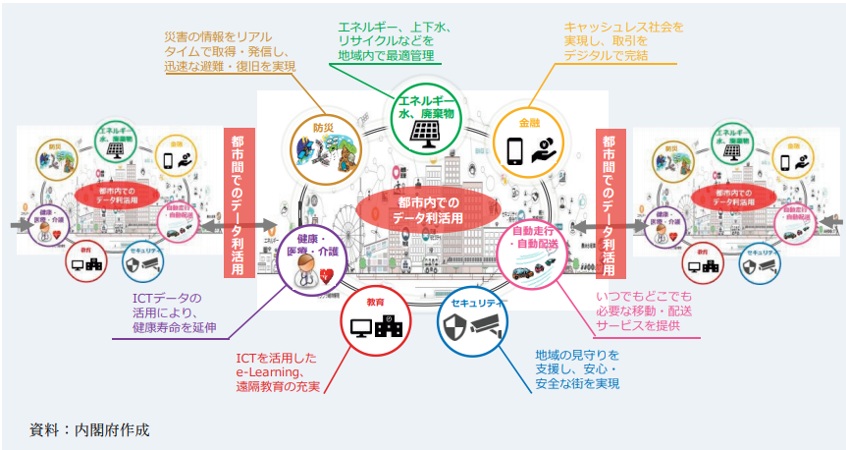

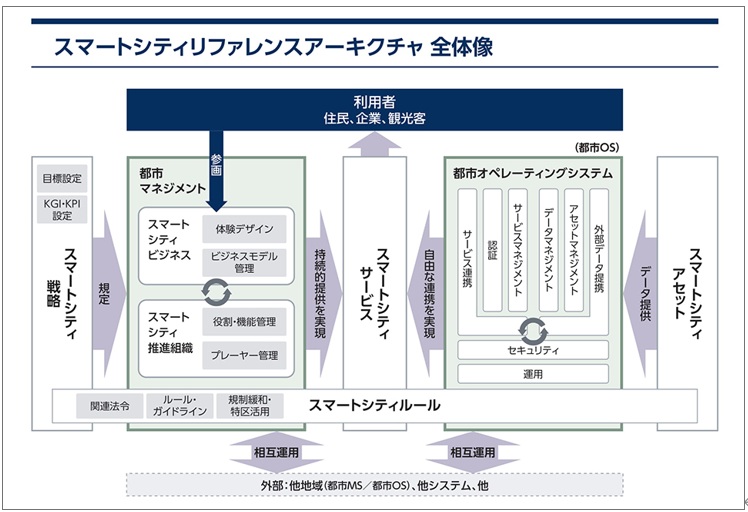

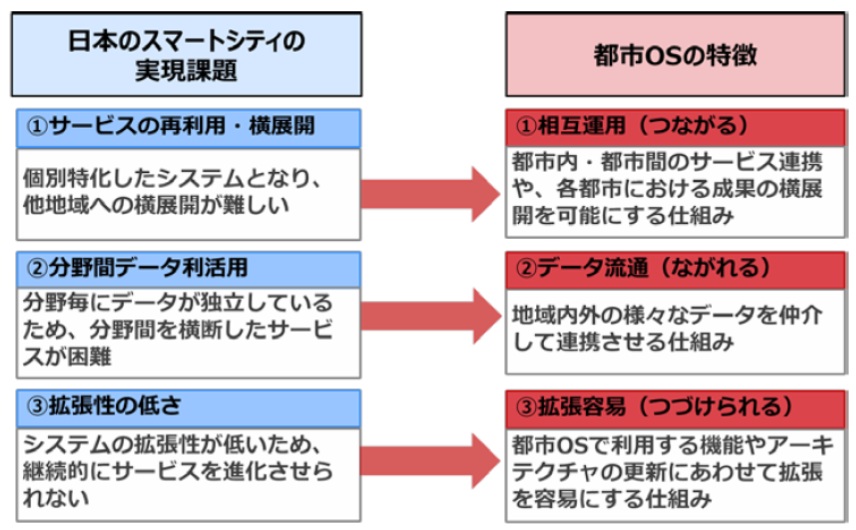

スマートシティは、IoTやビッグデータ等の先進的技術の活用により都市や地域の課題の解決を図る取組であり、我が国が実現を目指すSociety 5.0の先行的な実装の場である

2020年3月、内閣府は「スマートシティリファレンスアーキクチャ」と呼ぶスマートシティの設計図を公開した。そこには、持続的なスマートシティの構築・運用を見据えたデータやサービスの連携機能を提供する情報プラットフォームである「都市オペレーティングシステム(都市OS)」と、都市の管理・運用に向けた戦略とルール、組織など「都市マネジメント」に求められる要件が定義されている。都市OSには、「拡張容易(つづけられる)」、「相互運用(つながる)」、「データ流通(ながれる)」の3つの要件がある。

このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 我が国においてスマートシティを構築していくために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

(4) 業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理の観点から述べよ。

図1 スマートシティの概要

図2 スマートシティリファレンスアーキテクチャ全体像

図3 都市OSの特徴

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-1

地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、地域産業の空洞化といった課題に直面している。その一方で近年急速に発展するデジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方の社会課題の解決し地方の活性化を推進することが求められている。このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) デジタルの力を活用した地方の社会課題解決を進めるにあたり、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 全ての解決策を実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) 業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理と持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050年カーボンニュートラルを実現するとともに、健全で効率的な廃棄物処理及び高度な循環経済の実現に向けた対応をすることで、グリーン産業の発展を通じた経済成長へとつながり、経済と環境の好循環が生み出されるような社会を目指している。そしてそのためには、革新的環境イノベーション技術の研究開発や低コスト化の推進が必須である。

このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 我が国社会が2050年カーボンニュートラルをはじめとした地球規模環境問題を克服するために革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化を推進するにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 全ての解決策を実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) 業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理の観点から述べよ。

応用理学部門 地質

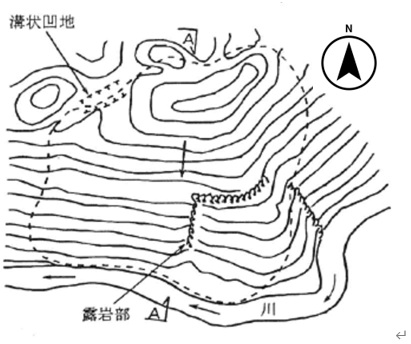

Ⅱ-2-1

新第三紀中新世の砂岩・泥岩が分布する山麓部において、図の右側から左側に向かって切土もしくはトンネルで当該区域を横断する道路計画がある。なお地形図のコンターは10mであり、地層の走向はN70°E、傾斜は30°SEである。この道路計画を担当するにあたり、応用理学部門地質科目技術士として以下の設問に答えよ。

(1) 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順について、留意すべき点工夫を要する点を含めて述べよ。

(3) 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

地質調査にデジタル技術を活用することは、業務効率化・高精度化のみならず就労環境改善や安全性向上など働き方改革、さらには業務プロセス等を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)につながり、多くのメリットをもたらすと期待される。その一方で地質調査は均一ではない自然の岩盤や地盤などを対象としており、DX推進には克服すべき課題も多い。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)地質調査におけるDXを推進するに当たり、応用理学部門地質科目の専門技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で提示したすべての解決策を実行した後に新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

環境部門 問題I

2025(令和7)年度作問

Ⅰ-1

第6次環境基本計画において、人類の活動は環境収容力を超過し、自らの存続基盤の脅威にさらされており、その結果、地球規模の危機に直面しているという認識のもと、経済社会システムを大きく転換することが必要であるとされている。さらに我が国は「2050年カーボンニュートラル」を世界に向けて宣言している。このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 地球規模で直面する危機を踏まえ、我が国において取り組むべき課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を一つあげ、その解決策を複数示せ。

(3) (2)で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)の業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

持続可能な社会(循環共生型社会)の構築のためには、健全で恵み豊かな環境を基盤として、その上で経済社会活動が存在していることを前提に、経済の成長や社会基盤の質の向上等を主たる目的とした取組が環境負荷の増大につながらないようにすることが必要不可欠である。そしてその基盤は、まずはストックとしての自然資本の維持・回復・充実を図ることである。自然資本が、臨界的な水準を下回る(人類の経済社会活動が地球全体又は公害のように地域的な環境収容力を超えてしまう状態)ことになれば、そもそも人類の存続、生活の基盤を失うおそれがある。このように、自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上を図る必要がある。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 自然資本を維持・回復・充実させるための国土利用、自立・分散型の国土構造、「ウェルビーイング/高い生活の質」が実感できる都市・地域の実現にむけての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 全ての解決策を実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) 業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理と持続可能性の観点から述べよ。

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-1

2022年12月に新たな生物多様性に関する世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択された。新枠組には2050年ビジョンおよびグローバルゴール、2030年ミッションおよびグローバルターゲット等から構成されており、2030年グローバルターゲットには、日本が特に重視している30by30や自然を活用した解決策などの要素に加え、進捗を明確にするために8個の数値目標が盛り込まれた。このような現況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 2030年グローバルターゲットの達成に向けて、我が国において優先的に取り組むべき課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を一つあげ、その解決策を複数示せ。

(3) (2)で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

(4) (1)~(3)の業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

Ⅰ-2

我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする2050年カーボンニュートラルの実現を世界に宣言しているが、この取組みが経済成長の足枷になるのではないかという懸念がある。その一方で、世界は地球温暖化への対応を経済成長の制約やコストとするのではなく「成長の機会」と捉える時代に突入しつつあり、研究開発方針や経営方針の転換など、「ゲームチェンジ」が始まっている。この流れを加速すべく、イノベーションを実現し、革新的技術を社会実装し、2050年カーボンニュートラルだけでなく、CO2排出削減にとどまらない国民生活のメリットも実現するグリーン成長戦略を推進することが必要である。このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1) 我が国社会が2050年カーボンニュートラルをはじめとした地球規模環境問題を克服するために革新的環境イノベーション技術の研究開発・低コスト化を推進するにあたっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し分析せよ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 全ての解決策を実行した上で新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) 業務遂行において必要となる要件を、技術者としての倫理と持続可能性の観点から述べよ。

環境部門 環境保全計画

2024(令和6)年度作問

Ⅱ-2-1

林業を主産業としてきたA市(人口4万人台)では、バイオマス発電を中核とした地域循環共生圏に取り組むこととなった。あなたは市役所職員として、バイオマス発電を支えるためのバイオマス集積基地の設置と木材集積スキーム構築を担当することとなった。計画策定に当たり、下記の内容について記述せよ。

(1) 計画策定にあたって調査検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2) 業務を進める手順を列挙して、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。ただし計画を策定するまでの過程までにとどめ、その後のモニタリングや事後評価等までは書かないこと。

(3) 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

Ⅲ-1

環境省では、世界共通の目標であるSDGsを地域で実践するためのビジョンである地域循環共生圏の 創造を目指している。地域ニーズを踏まえ、地域資源を活用したビジネス創出をイノベーションやパートナーシップにより創造するもので、再エネ、循環資源、自然資源等を生かして、地方創生する取組を推進することとしている。

(1) 地域循環共生圏の創造を推進していく上での課題を技術者としての立場で抽出し、多面的な観点から分析せよ。

(2) (1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を一つあげ、その解決策を複数示せ。

(3) (2)で示した解決策をすべて実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について述ベよ。

総合技術監理部門 (記述問題)

2025(令和7)年度作問

Ⅰ-2

総合技術監理部門の技術士が管理すべき内容として、個別のプロジェクトの最適化のための管理と、中長期的な組織の事業活動の継続のための管理がある。両者が互いに正の相互作用を及ぼし、生産性がスパイラルアップしていくことが望ましいが、時には個別のプロジェクトのために中長期的な事業継続のリスクを高めるようなことをせざるを得なくなったり、逆に中長期的な事業活動継続のために個別のプロジェクトの最適化を諦めざるを得なくなったりすることもある。ただこのような場合にでも常に得失を把握し、マイナス面を可能な範囲で補う措置を講じることが求められる。

以上の状況を踏まえて、あなたの所属する組織、あるいは所属しなくても必要な知見を有する組織について、個別プロジェクトの管理だけでなく、組織の生産性向上計画を立案・管理する立場で、総合技術監理の視点から(1)~(3)の問いに答えよ。ここでいう総合技術監理を構成する管理分野とは、「経済性管理」、「安全管理」、「人的資源管理」、「情報管理」、「社会環境管理」の5つをいう。また、解答に当たっては、具体的な設定を自分で行い、その設定事項も記載せよ。(問いごとに答案用紙を替えて、それぞれ指定された枚数以内にまとめること。)

(1) 本論文において、あなたの組織の生産活動の内容について述べ、以下の点について記述せよ。

①中長期的な事業活動の内容およびその中での個別プロジェクトの内容

②ここで取り上げる個別プロジェクトの成果および遂行するために必要なリソースの内容

③中長期的な事業活動の継続のために必要と考えられるリソースの内容

(以上のことは答案用紙1枚にまとめよ。)

(2) (1)で挙げたプロジェクトにおいて、受入れざるを得ない下記(A)(B)いずれかの事項について、以下の内容について述べよ。なお、(A)(B)いずれを選んだかを冒頭に明記せよ。

(A)個別プロジェクトのために受入れざるを得ない中長期的な事業継続のリスク

A-1:中長期的な事業継続のリスクを解説せよ。

A-2:なぜそのリスクを受入れざるを得ないのかを述べよ。

A-3:そのリスクの顕在化を防ぐための方策について述べよ。

(B)中長期的な事業活動継続のために諦めざるを得ない個別のプロジェクトの最適化

B-1:どのような個別のプロジェクトの最適化を諦めざるを得ないのかを述べよ。

B-2:なぜその最適化を諦めざるを得ないのかを述べよ。

B-3:その最適化を諦めたことに伴う負の影響を最小化するための方策について述べよ。

(以上のことは答案用紙2枚にまとめよ。)

(3) (2)であげたことは、個別プロジェクトにおける最適化と中長期的な事業活用の継続における最適化のトレードオフととらえることができる。こういったトレードオフの発生をできるだけ解消最小化するために、中長期的に取り組むことが有効と思われる改善計画について、以下の点について記述せよ。

①改善しようとする事項を総合技術監理を構成する管理分野に分類せよ。

②改善目標を具体的にあげよ。

③改善目標に到達するための改善プログラムについて概略的に述べよ。

④目標到達可否を判断する検証方法について述べよ。

⑤改善プログラムの実施において必要なリソースを人・モノ・カネの視点であげ、これらのリソース投入が本来の生産活動に支障をきたさないための方策について概略的に述べよ。

(以上の解答は、解答用紙2枚にまとめよ。)

2024(令和6)年度作問

Ⅰ-2(その1)

わが国は2011年の東日本大震災を経て、地域コミュニティや環境保全の重要性などに関して国民意識の変化があったと言われている。

そして2020年に到来した100年に1回と言われる新型コロナ感染症のパンデミックの中、行動様式やワークライフバランスなどにおいて新たな国民意識の変化が生まれたとも言われている。例えば東京都からの転出が前年比で増加したが、このような現象は全国の都道府県で唯一で、テレワークの定着が大きく影響しているとされる。このような変化を後押ししたのが近年著しいデジタル技術の発展であることは疑いの余地はない。

こういった変化の時代の中で、官民関わらず組織の事業活動を継続していくためには、従来の生産方式や労務管理あるいは CSR 等に関する考え方が漫然と続いていくと考えていてはいけない状況にあると言えるが、これらの変化をいち早く取り入れ、業務プロセスや組織形態を変革することで、公共機関であれば公益のいっそうの確保、民間企業であれば事業拡大等に繋がる絶好の機会であるともいえる。

以上のことを踏まえて、あなたが所属する組織の事業活動を継続する上で、現時点においてあるいは将来において、公益確保や事業拡大等につながる機会、あるいは乗り越えなければならない事業継続リスクを想定し、それについてどのように対応していくべきか、総合技術監理の視点から以下の(1)~(3)の問いに答えよ。なお、ここでいう総合技術監理の視点とは「業務全体を俯瞰し、経済性管理、安全管理、人的資源管理、情報管理、社会環境管理の5つの管理について、個別最適化だけでなく全体最適化の視点で、また有期の個別プロジェクトの視点だけではなく期限のない長期的な事業継続の視点で解決策を提案する」ことを言う。

(1) 本論文においてあなたが取り上げる事業・プロジェクト等の内容について、以下の項目について記せ。

(問い(1)については、問い(2)とともに答案用紙3枚以内にまとめよ。)

① 事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ。

② この事業・プロジェク卜等が創出している成果物(製品、構造物、サービス、技術、政策等)を記せ。

③ この事業・プロジェクト等の実施体制と社会的役割を記せ。特に社会的役割については公益性に留意して述べよ。

(2) (1)で述べた事業について、公益確保や事業拡大等の機会を活かす上で、あるいは事業継続のために乗り越えなければならない課題について、以下に示す今後予想される変化A~Dの中から重要度の高いもの2つを選んで、それぞれについて下記の①~③に関して述べよ。

(今後予想される外部の変化)

A:法制度あるいは社会的通念の変化

B:政治あるいは経済情勢の変化

C:自然条件の変化

D:国民意識や価値観、嗜好性などの変化

(顕在化が懸念される事項)

①それらが顕在化した場合に組織の事業活動に及ぼす影響の大きさ

②それらが顕在化する確率・可能性の高さ

③それらが顕在化した段階で、事業活動への影響をできるだけプラスにするために取れる方策

(3) (2)であげた変化に伴う影響ができるだけ事業活動にとってプラスになるように現段階から取り組んでおくべき内容について、予想される変化ごとに、下記の①~③にそって述べよ。

(問い(3)については答案用紙2枚以内にまとめよ。)

①現段階から取り組んでおくべき内容

②そのために必要となる条件

③その条件をできるだけ満たすために、全体最適化の視点で取るべき対応