最終更新:2026.02.06

このページは、主に建設部門の専門科目対策について記しています。

内容は、過去の出題傾向をもとにした、分野(選択科目)ごとの対策です。また、択一問題を解答するテクニックについても私なりに記してみました。

ただし、受験対策は人それぞれです。学生の方・熟練者、調査設計コンサル、ゼネコン、独立経営、公共機関、それぞれの立場で、ポイントは変わってきます。

うのみにするのではなく、参考にできるところは参考にするというスタンスでお読みください。

答案用紙 フォーム

答案用紙はマークシートです。

実際の答案用紙と同様のPDFファイルです。模擬練習用答案用紙にお使いください。

「失格規定」に注意!

次のいずれかに該当する場合は失格となります。(昨年度の場合)

・受験番号を正しく記入・マークしていない。

・26問以上を解答。

このような試験そのものとは関係ないことでこれまでの努力が水の泡になっては悔やんでも悔やみきれません。失格になるだけでなく、採点もしてもらえませんから、次年度試験の参考にもなりません。

失格規定に係る事項については、問題用紙の表紙部分および答案用紙に書いてありますので、試験に取りかかる前に確認してください。見過ごしり、他の事に気を取られていて注意を聞いていなかったなどと言っても取り合ってもらえません。問題を解くだけでなく、受験に関する規定全てをクリアして初めて合格だということを肝に銘じてください。

また、受験番号欄を最初に記入してください。受験番号をマークシートでも記入しないといけないので時間がかかり、これを後回しにすると試験終了間際あるいは終了後に記入する時間がなくなったり、記入を忘れて提出してしまったりする可能性があります。

試験の本質的な目的とは無関係に思えることでも、それが試験ルールの1つとして事前に周知されたものである以上、守らねば失格にされても文句は言えません。くれぐれも注意してください。

(1) 科目の概要

専門科目は受験部門の基礎知識を問います。問題レベルは理工系4 年制大学の専門教育課程程度で、35 問が出題され、その中から25 問を選択解答します。

試験は午前中2 科目目で、試験時間は2 時間です。2 時間で25 問ですから、1 問あたり5 分弱かけられますので、基礎科目に比べれば解答問題の選択にも解答にも少し余裕があります。

(2) 出題傾向

①大学で教えていないことは出題されない

「JABEE 認定プログラム履修者と同等の学力確認」という一次試験の性格上、専門科目問題は、大学

の専門課程テキストに書いてある内容からの出題が基本になります。例外もありますが、「大学で教えていないことは出ない」のが基本です。

従って、技術基準等の知識や実務上の留意点などではなく基礎理論や考え方などを中心として、基準要綱等マニュアルではなく、大学の専門課程全教科書から引用したような問題になります。

②大学で教えている内容に合わせて問題配分される

たとえば建設部門は、二次試験では土質基礎~建設環境の11 科目に分かれていますが、大学教科書の記載内容にあわせたウェイトで、偏りのある出題がなされています。

具体的には、土質基礎(特に土質工学)で4 問、鋼構造コンクリート(特に構造力学・橋)で8 問、都市計画(特に都市計画)で4 問、河川砂防(特に水理、河川)で9 問の合計25 問、つまり全体の7 割以上を占めており、その他の科目分野が1~2 問ずつという出題ウェイトになっています。ただし、たとえば道路1 問といいながらも都市交通問題も道路分野に重なりますし、海岸と港湾も重なる内容のことがあります。また施工計画はその内容によってはトンネルや鋼コン、土質基礎に重なったりしています。このように、必ずしも選択科目分野ごとにピシッと分かれているわけではありません。

| 選択科目 | 2020(R02) | 2021(R03) | 2022(R04) | 2023(R05) | 2024(R06) | 2024(R06) | ||||||

| 出題数 | 内容 | 出題数 | 内容 | 出題数 | 内容 | 出題数 | 内容 | 出題数 | 内容 | 出題数 | 内容 | |

| 土質基礎 | 4 | 土質2 土圧1 地下水1 | 4 | 土質4 | 4 | 土質3 土圧1 | 4 | 土質3 土圧1 | 4 | 土質4 | 4 | 土質3 地下水1 |

| 鋼コン | 8 | 構造力学2 溶接1 鋼橋1 道路橋1 コン3 | 8 | 構造力学3 鋼材2 コン3 | 8 | 構造力学2 鋼材1 道路橋2 コン3 | 8 | 構造力学2 鋼橋2 道路橋1 コン3 | 8 | 構造力学2 鋼材2 道路橋1 コン3 | 8 | 構造力学2 鋼材2 鋼橋1 コン3 |

| 都市計画 | 4 | 都計2 都市交通1 国土計画1 | 4 | 都計2 都市交通1 国土計画1 | 4 | 都計2 都市交通1 地方計画1 | 4 | 都計3 都市交通1 | 4 | 都計3 都市交通1 | 4 | 都計3 国土計画1 |

| 河川砂防 | 9 | 水理4 河川2 砂防1 海岸2 | 9 | 水理4 河川2 砂防1 海岸2 | 9 | 水理3 河川3 砂防1 海岸2 | 9 | 水理4 河川2 砂防1 海岸2 | 9 | 水理4 河川2 砂防1 海岸2 | 9 | 水理4 河川2 砂防1 海岸2 |

| 港湾空港 | 1 | 空港1 | 1 | 港湾1 | 1 | 港湾1 | 1 | 港湾1 | 1 | 空港1 | 1 | 港湾1 |

| 電力土木 | 2 | 水力発電1 発電全体1 | 2 | 水力発電1 再エネ1 | 2 | 水力発電1 火力発電1 | 2 | 水力発電1 再エネ1 | 2 | 火力発電1 再エネ1 | 2 | 水力発電1 発電全体1 |

| 道路 | 1 | 道路設計1 | 1 | 舗装1 | 1 | 道路設計1 | 1 | 舗装1 | 1 | 舗装1 | 1 | 舗装1 |

| 鉄道 | 1 | 軌道1 | 1 | 軌道1 | 1 | 軌道1 | 1 | 軌道1 | 1 | 軌道1 | 1 | 軌道1 |

| トンネル | 1 | シールド1 | 1 | 山岳1 | 1 | 山岳1 | 1 | 山岳1 | 1 | シールド1 | 1 | 山岳1 |

| 施工計画 | 2 | 施工計画1 施工管理1 | 2 | 施工計画1 施工管理1 | 2 | 施工計画1 施工管理1 | 2 | 地盤改良1 工事積算1 | 2 | 開削工法1 工程管理1 | 2 | 施工方法1 施工管理1 |

| 建設環境 | 2 | アセス1 建設環境1 | 2 | 建設環境2 | 2 | 建設環境2 | 2 | 建設環境2 | 2 | アセス1 建設環境1 | 2 | 環境法令1 建設環境1 |

(3) 効果的な対策

専門科目対策は、次のようにすると有効だと思います。

①得意・不得意分野を分類する

35問中25問選択ということは10問捨てられます。すなわち、捨ててもよい分野もできることになります(基礎科目のような「各分野から最低1問解答」といった条件はつかない)。

自分の得意分野・不得意分野をはっきり把握して、不得意分野はスキップして解答していき、選択できる問題数が不足する時にはじめて取り組むといったような対策を講じてはどうでしょうか。

とにかく一度過去問題(ただし平成20年度ごろ以降)を解いてみて、

・得意 (自信をもって答えられるのが7割以上)

・やや得意 (自信をもって答えられるのが5割以上)

・やや不得意 (自信を持って答えられるのが5割以下)

・不得意 (自信を持って答えられるのが3割以下)

というように分類し、3分野程度を上限に不得意分野を捨て、やや得意分野を得意分野に、やや不得意分野をやや得意分野に昇格させることに力点をおいて勉強してはどうかと思います。

②過去問題でトレーニング

基礎科目ほど過去問題が頻繁に流用されるわけではありませんが、出題分野が似通っていること、選択肢として提示される文章から必要な知識がだいたい把握できることなどから、過去問題をしっかり調べて、これを活用するといいでしょう。

多くの問題が「誤っているものはどれか」という「間違い探し」ですが、これはつまり選択肢5つのうち4つの内容は正しいということです。とすれば、誤り選択肢を削除するなり正解を調べて正しい内容に修正するなりすれば、「全選択肢正解問題集」のようなものができますので、この内容を頭に入れれば、実際出題された問題に絞った最も効率的な勉強ができます。

そのまま過去問題流用で出題される可能性もありますし、選択肢単位で流用される可能性はもう少し高くなります。そしてその出題テーマでまた出題される可能性はさらに高くなります。

③大学のテキストで勉強する

過去に出題された事項のみをスポット的に勉強するのではなく、できれば出題される可能性のある分野全般の知識を身につけるようにしたいものです。

その場合は、できるだけ大学テキストを入手しましょう。ほとんどの場合は市販本なので書店やネットで購入できます。大学独自のテキストなどは大学の売店で購入できます。

仕事に使うような指針基準書の類でもいいのですが、まずもって出題されないもの(大学で教えないこと)と必ず出題されるようなこと(大学テキストで基本的事項として教えていること)が混在し、効率の悪い勉強をすることになるかもしれません。

以上①~③のうち「得意・不得意分野に分けて補強的に勉強する」ことはけっこう誰でもやっているのですが、「大学のテキストで勉強する」ことを実行している人は少ないでしょう。過去問題をやってみて非常に成績が悪い(4割も正解できない)とか、2年以上連続して不合格で、専門科目の成績が伸びないのが元凶だとかいう人は、この大学テキスト勉強をぜひ試みてください。

35問から25問選べることも含めて単純に考えると、受験部門に相当する大学専門課程の教科ごとの期末試験で60点程度取れる状態であれば、専門科目で50%正解するのは難しいことではありません。

(1) 土質・基礎

(出題傾向)

近年は土質工学(土の基本的性質(物理特性)、土のせん断、土の圧密 )が3問~4問で、ときどき土圧が1問出ています。

土の基本的性質は、土の構造(土粒子・水・空気)を理解しているかどうかを問う問題が多く出ています。いろいろな特性値が何を表す値で、土粒子・水・空気のうち、何と何の比や差であるかといった、特性値の正しい理解が問われます。

力学特性は、せん断については各種せん断試験の特徴扱う基本的な数値(一軸圧縮強度quや粘着力c、内部摩擦角φなど)に関する理解を問われます。たとえばquとcの関係、圧密および排水条件によって異なるせん断強度(UUとかCUとかいうやつ)、τ=c+σtanφにおけるσなどですね。

圧密特性は圧密特性を表す各種特性値(圧密降伏応力、圧縮指数など)あるいは圧密試験の内容、正規圧密・過圧密およびそれらと圧密降伏応力の関係といったものに関する知識が問われます。

これらのほかに、土圧・支持力・斜面安定に関する基礎的理解確認問題が出ています。

水に関する出題は、水頭や浸透、透水特性などについて出ています。

以上のように、具体的な土木構造物について質問するわけではなく、基礎理論を正しく理解しているかどうかの確認問題が主に出題されるようです。なお、土質重視で、基礎に関する設問はあまり出ません。

(対策)

土質及び基礎に関しては、次の事項にポイントを置いて勉強するのがよいと思われます。

土の物理特性および圧密特性

物理特性としては、一般特性にポイントをおきます。また、コンシステンシー特性についても注意しておきましょう。圧密特性は全般的に基礎知識を身に着けます。

せん断強度(粘着力や内部摩擦角)についても基礎知識は必要になるでしょう。

※基礎的事項を土質および基礎土質特性のページにまとめておきましたので、参考にしてください。近年の出題内容なら、この内容をおさえておけば取れると思います。

地盤内応力、特に土圧

土圧に関する考え方などの基礎知識(主働・受働、ランキン土圧など)を身に付けておきましょう。

基礎工法の分類と支持力の考え方

具体的な工法などは出ないようですが、テルツァーギ支持力、杭の鉛直支持力に関する知識問題が過去に出ています。これらは、式を覚えているかどうかなどではなく、どのような考え方で計算式ができているかを問う問題です。つまり、計算式を暗記するのではなく、どのような考え方で計算するのかという概念を理解しておく必要があります。

地下水

土中の地下水挙動(ダルシー流と「透水性」)、水圧の分類、水頭の考え方などの基礎知識を身につけておいてください。

(2) 鋼構造及びコンクリート

(過去問題の傾向)

近年は、次のような問題構成になっています。

・構造力学の基礎 2問

梁や柱、矩形物などに力を加わったときのモーメントや荷重、変位など

・鋼材 2問

鋼材の性質や鋼橋の応力分布など基本的性質

・道路橋 1問

道路橋示方書に書かれている道路橋の設計に関する基本事項

・コンクリートの一般的性質 3問

大学で構造力学を学び、それがまだ頭に残っている人は前半3~4問、実務で鋼コンに携わっている人は後半3~4問を得点源にしましょう。

(対策)

この分野は、土木構造物の代表選手である鋼構造物とコンクリート構造物の分野であるせいか、分化が著しく、教科書も構造力学、コンクリート材料学、橋梁工学、鉄筋コンクリート工学、耐震工学といったものに分かれ、それぞれから1~2問ずつ出題されているように思います。

次のような項目について、大学教科書や基礎的な文献などで知識を整理してください。

出題傾向を見る限り、特に構造力学と橋梁工学に力をいれるべきかと思いますが、絞り込むのは危険です。

【ジャンルと押さえておきたい項目】

- 構造力学

- はり・柱、内部応力、モーメント、破壊、曲げ、たわみ

- 鋼構造

- 許容応力、ボルト、溶接、破壊(脆性破壊・延性破壊や降伏と破壊、じん性・ぜい性、疲労破壊、遅れ破壊、座屈)、防腐防食

- コンクリート

- セメント、骨材、混和材料(特にフライアッシュ、高炉スラグ、AE剤、減衰剤・AE減衰剤、促進剤、遅延剤など)、フレッシュコンクリート(特にコンシステンシー、ワーカビリティー、フィニッシャビリティー)、試験(スレッシュ、硬化、非破壊)、アルカリ骨材反応

- ※水セメント比・レイタンス・クリープ係数・スランプ・エアー(エントレインド・エントラップト)などの基本用語はしっかり押さえる

- 鉄筋コンクリート

- 許容応力度設計法(曲げ応力、せん断応力、偏り心)、終局強度設計法(破壊、曲げ部材)、限界状態設計法(終局原愛・使用限界・疲労限界)

- 橋梁工学

- 床版、プレートガーダー、トラス、合成桁、箱桁、連続橋・ゲルバー橋・斜張橋、アーチ・ラーメン、支承

- 耐震工学

- 設計震度、動的解析など

基本用語に関してはその意味・内容・適用や対策などについてまとめておきましょう。

1用語あたり10行程度に要約しておくといいと思います。

(3) 都市計画及び地方計画

(過去問題の傾向)

近年は都市計画(都市計画法、市街地再開発、土地区画整理事業など)から3問、都市交通について1問出題されています。

(対策)

大学テキストでは、次のようなことが扱われています。

【ジャンルと押さえておきたい項目】

- 都市計画の立案・実施

- 地域地区制、都市施設、市街地開発事業、促進地域・市街化開発事業予定区域、地区計画、都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域など

- 土地利用計画

- 特に用途区域、特別用途区域

- 都市交通量計画

- 都市交通調査、交通需要予測、公共輸送計画、都市内道路計画、駐車場・交通結節点

- 緑地・公園・都市景観

- 緑地計画、公園計画、都市景観

- 市街地開発計画、再開発計画

- 土地区画整理、市街地再開発、住宅再開発

- 地区計画

- 住宅地高度利用、再開発地区、遠藤製備蓄計画、誘導容積制度など

- 地域計画

- 全国総合開発計画、首都圏整備計画など

- 法制度

- 都市計画法、建築基準法、土地区画整理法、市街地開発事業・市街地開発事業予定区域、都市計画に関する財政

これまでの出題傾向から、都市計画関連(特に法令)と都市交通から各1問~2問ずつ出題されると思っておいたほうがいいでしょう。

都市計画関連

都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などがあります。

都市計画法については、基礎的事項をこちらにまとめておきましたので、参考にしてください。(ちょっと古いかもしれません)

また、土地区画整理法についてはこちら、都市再開発法についてはこちらを参考にしてください。

練習問題としては、宅建試験の問題が好適です。都市計画法と土地区画整理法の問題に目を通しておかれることをお勧めします。

都市交通

都市交通計画は、交通量調査、交通需要予測、計画(公共輸送・都市内道路・歩行者系街路)と進めます。以下の事項を押さえてください。交通量調査(パーソントリップ)と需要予測(OD)については出題されたので、それ以外の項目に特に注目です。

【項目と押さえておいてほしい事項】

- 交通量調査

- 通常の断面交通量調査(ある地点を通過する交通量を交通手段(車種など)別に測定する)以外の調査方法であるパーソントリップ調査とOD調査

- 交通需要予測

- 4段階推定法・・・・発生集中→分布→分担→配分・・・・集計モデルから非集計モデルへのシフト

- (1) 発生・集中交通量の予測

- (2) OD表を作成する分布交通量の予測

- (3) OD交通量を各交通手段に分割する分担交通量の予測

- (4) 交通機関別の交通量を路線網に割り振る配分交通量の予測

- 公共輸送計画

- 新交通システム

- 都市内道路計画

- 都市内道路の分類・機能

(1) 自動車専用道路(都市拘束道路)

(2) 幹線道路(主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路)

(3) 区画道路

(4) その他の道路(歩行者・自転車など自動車以外の用に供する道路)

- 都市内道路の分類・機能

- 歩行者系街路計画

- トランジットモール

(4)河川・砂防及び海岸

(過去問題の傾向)

近年は水理学(基礎知識的問題~タンクモデル法などの応用知識・実用知識)が4問、河川管理や河川整備が2問、砂防が1問、海岸が2問出題されています。

単なる用語知識だけでなく、その設計計画における留意点など、一歩踏み込んだ問題が出る傾向があります。具体的には、

フィルダムとは○○○である。

といった用語説明ではなく、

フィルダムの設計にあたっては○○は△△することが一般的である。

というような感じですね。つまり、その設計物に関して、それがどういうものでそのような理論の上にたっており、どのような特徴を有しているかといった「大づかみ」ができているかどうかを確認するという、専門科目としては適切な問題内容になってきているようです。

また、何か一つのものをとりあげて一問出題するという形ではなく、分野で一問という形で、その中で

調節池では○○

フィルダムでは△△

重力式ダムでは××

放水トンネルでは□□

といったように、選択肢ごとに構造物とその特徴や留意点の組合せを記述して間違いを意探すというパターンになっています。つまり、ヤマかけが通じにくい出題形式です。

大学で学ぶなどして水理学が特異な人は前半3~4問、実務で河川砂防に携わっている人は後半3~4問を得点源にしましょう。

(対策)

出題内容は、9問中4問が水理学、残りが専門科目として適切な内容・形式と思われますので、大学教科書などで水理学の基礎を学び直すとともに、河川砂防海岸全般を大づかみすることが対策になります。

基礎的な内容を 河川・砂防及び海岸 試験対策資料 にまとめたので、参考にしてください。ポイントを簡単にまとめます。

河川法

とにかく次のことは最低限覚えましょう。

(1) 目的は、治水・利水・環境保全の3つ

(2) 一級河川(大臣管理)、二級河川(知事管理)、準用河川(市町村長管理)がある。

(3) H9に改正され、環境整備保全・住民意見反映・樹林帯整備保全の3点がプラスされた。

河川治水

堤防の構造、計画高水位・余裕高など。できれば水理に関する用語をいくつか頭に入れます。

ダム

3種類のダムを特徴とともに覚えます。

(1) アーチ式コンクリートダム・・・・地形地質条件が最も厳しいが、堤体断面は小さい。

(2) 重力式コンクリートダム・・・・水圧に堤体自重で抵抗。

(3) フィルダム・・・・岩石・土砂で堤体を築造。遮水構造により3種類に細分。基礎条件が緩い。

砂防

とくに土石流の発生機構・種類・対策(砂防ダムと透過型ダム)を頭に入れます。

地すべり

対策工法(抑制工・抑止工)を体系的に覚えます。

その後できれば機構・地形、調査解析手法等の用語を覚えます。

ただ、出題実績はあまりありません。穴馬的に考え、時間がなければこの分野の勉強はスキップしてもかまいません。

海岸

離岸堤・・・・消波・漂砂阻止・静穏域確保などの目的で、海岸線より平行に離して作られる。

その他、いくつかの事項を覚えておけばいいのではないかと思います。

なお、河川工学・河川水文学の大学テキストには、次のような内容について書かれています。

| 分野 | 記載内容 |

| 河川水理 | 等流・不等流、洪水流、土砂流送、感潮河川 |

| 河川計画 | 治水利水計画、計画高水、河川改修、可道計画、内水処理、樋門・樋管・水門 |

| 河川工事 | 堤防、護岸、水制、床固め |

| 山間部計画 | 砂防基本計画、山腹工事、渓流工事、ダム |

| 河川維持管理 | 洪水、水防 |

| 水資源開発 | 利水計画、河川総合開発、堰による取水 |

大学マニュアルの入手が難しい場合、実務マニュアル~たとえば河川砂防技術基準計画編(基本計画編・施設配置等計画編)~などから、基礎的内容をピックアップして身につけるという手もあります。なお、砂防に関する用語にひととおり目を通しておくことをお勧めします。

(5) 港湾及び空港

(過去問題の傾向)

1問しか出ないので、専門外の人には労多くして実り少ない分野です。

港湾の出題傾向は、港湾管理者の職務やプロジェクトなど、より上流側あるいは包括的な内容や、防波堤や突堤・離岸堤といった施設、港湾計画における静穏度の確保に関する知識というように、港湾の中のある分野グループという感じで偏った出題がなされています。

空港の問題は滑走路に関する問題に偏っており、設計より計画に重点をおいた出題になっています。

(対策)

細かい数値ではなく設計物の特徴や設計計画にあたっての留意点、解析の考え方などを問う包括的な問題が出題されるという形になっています。

港湾は、事業計画や管理、防波堤等、静穏度関係、埠頭、耐震、航路などといった分野に注意が必要でしょう。また環境(アセス法)も押さえておきたいところです。

テキストとしては大学テキストが望ましいのですが、実務マニュアルである港湾基準(港湾の施設の技術上の基準・同解説)も、おおむねカバーしているようですので、こちらでもいいでしょう。ただ、全部読みきれるボリュームではありません。この本では、「○○は△△することとする」といった各設計条件等の基本的考え方が、冒頭に囲みで示してありますので、これを拾い読みすれば、基本的なところは押さえられるでしょう。判断基準・限界・規定値などの数値を問う問題は時間があれば覚えるという感じでいいのではないかと思います。

基礎的な内容を港湾及び空港 対策資料 にまとめましたので参考にしてください。

なお、資料の主要部は伏龍さんが作成・ご提供くださいました。伏龍さん、本当にありがとうございます。また空港については、もし選択解答するつもりであれば、滑走路の設計計画を押さえておきましょう。

港湾について、特に重点的に勉強してはどうかと思うのは下記5分野です。

水準面

港湾施設の計画では、TPとともに、基準水準面、朔望平均満潮位が重要な基準面となります。

また、護岸設計では波高・さらに余裕高も重要です。

係留施設

岸壁・桟橋などです。

コンテナ埠頭についてもよく理解しておきましょう。

防波堤

種類(直立・傾斜・混成の3つ。それにプラス消波ブロック被覆堤)と特徴などを覚えましょう。

また、波の計算についても基本的考えを頭に入れておきましょう。

耐震設計

耐震バース、液状化計算手法など。

液状化簡易判定は、道路・建築はFL法ですが、港湾は限界N値法です。

環境保全

アセス法との関係が重要です。一定規模以上の公有水面埋立が第一種事業になりますが、アセス法では港湾計画も特例としてあげられています。

このほか、近年の貿易を支えているコンテナ関連の知識も補強しておいていただきたいと思います。

(6) 電力土木

(過去問題の傾向)

電力としては水力・火力・原子力があるわけですが、建設部門に関連が深いのは水力で、このため出題内容も水力が主体となっています。

その他としては火力、原子力、新エネルギーおよび電力流通設備・貯蔵施設などがあり、適当に分散しつつ出題されています。

基本的には「水力発電に関する問題と、もう一つ何かの問題」と思っておけばいいでしょう。

(対策)

水力発電を中心に、火力、原子力、新エネルギー、電力流通設備の基礎的知識をおさえておきましょう。

水力発電

以下の3つをおさえましょう。

(1) ダムに関する基礎知識

河川砂防の項を参考。アーチ式コンクリ・重力式コンクリ・フィルダム)

(2) 発電機構

理論出力P=9.8×流量×有効落差など

(3) 発電形式

揚水式、流れ込み式(自流式ともいう)、調整池式、貯水池式)など

火力発電

(1) 発電タイプ(汽力・内燃力・ガスタービン・コンバインドサイクル)

(2) リサイクル(フライアッシュ)

(3) 貯蔵(LNGタンク、特に防液堤など)

に関する問題が出しやすいので、押さえておきましょう。コンバインドサイクルやタンク・防液堤、フライアッシュなどに要注意です。

原子力発電

発電自体の基礎知識としては、軽水炉型の発電形式(沸騰水型・加圧水型)、原子力発電のメカニズム(≒核分裂のこと)程度でしょう。後は、火力発電と共通になりますが、取水口・放水口のこと(特に温排水の希釈混合に関して水中放水方式と表層放水方式)を押さえておけば十分かと思います。

新エネルギー

太陽光発電・風力発電・燃料電池・地熱発電・バイオマスなどがあります。これについては、基礎科目技術連関分野の勉強にもなります。

また、コジェネレーションは押さえておきましょう。

電力流通設備

過去問題からみて、以下の2点に絞っていいと思います。

鉄塔基礎:上部構造に作用する荷重(主に風荷重)より、基礎に発生する圧縮力・引揚力・水平力を算出し、これにより土圧・水圧等を考慮し、安全率を得るように設計する。

地中送電線:シールド工法で施工。

(7) 道路

(過去問題の傾向)

基本的に道路構造令の問題は必ずといっていいほど出ています。その他、高規格道路などインフラ整備に関する知識、道路交通調査や道路舗装といった特定分野からの知識問題が出題されています。さらに近年はローカルルール、交通事故、共同溝、雪寒法、VICS、道路の機能大別、更新時期、道路の貨物分担、地域高規格道路など、各種知識について問われています。

また、道路構造令関連問題が数値に関する知識を求める傾向もあります。数値知識を求められるのは、幅員、速度が中心です。

なお、道路計画を専門とする人は、都市計画の中で出題される都市交通の問題も得点源になりますし、道路設計を専門とする人は鋼コンの中で出題される橋梁関係の問題(つまり道路橋示方書関連問題)や施工計画の問題も得点源になります。

(対策)

これまでの出題内容から、道路の区分、道路構造令、道路舗装の3点セットに加え、維持補修、交通量調査推定、道路計画、環境配慮が要注意分野としてあげられます。

道路構造令は幅員・速度・建築限界、交通量は交通容量などの用語と昼夜率・調査推定方法などが考えられます。特に交通量調査推定や道路計画は、都市計画と合わせて勉強することができるでしょう。

基礎的な内容をこちらにまとめたので、参考にしてください。

(8) 鉄道

(過去問題の傾向)

近年は鉄軌道の問題ばかりが出ています。

(対策)

出題傾向からみて、鉄軌道に関する専門用語知識に限定してもいいのではないかと思われます。ただ、それで取れるのは1問だけかもしれず、あまり分のいい分野ではないかもしれませんので、思い切って捨てても体制に影響はないと思います。

押さえておきたいキーワードを下表にまとめました。なお、鉄道用語集のサイトもありますので、目を通してみることをお勧めします。

【キーワードと解説】

- 建築限界

(解説)- 曲線においては建築限界を両側に拡大する。

- トンネルでは、電灯・伝染などを設置する余裕を建築限界の外に設ける。

- 建築限界

(解説)- 曲線においては建築限界を両側に拡大する。

- トンネルでは、電灯・伝染などを設置する余裕を建築限界の外に設ける。

- 緩和曲線

- 直線と曲線の間の移行をなめらかにするために入れる、曲率が連続的に変化する曲線。

- 一般に3次放物線。新幹線はサイン半波長逓減曲線で、こちらのほうが乗り心地が良い。

- 緩和曲線の長さは、列車最高速度・実カント・カント不足量から決定する。カント不足とは、遠心力を打ち消すカント(均衡カント)に対して不足しているカント量。

- 緩和曲線中に縦曲線を入れることは避ける。また分岐器を設けてはならない。

- 縦曲線

- 勾配変化箇所において鉛直面内に入れる曲線。分岐器を設けてはならない。

- カント

- 曲線走行時遠心力に抵抗するための内外軌道の高低差(乗り心地確保・転倒防止)。道路でいう片勾配。緩和曲線があればその全長について、なければ円曲線端からカント値の400倍以上の直線部において逓減する。円曲線は円弧による曲線で、水平曲線に用いられる。

- スラック

- 曲線部では軸が固定された車輪が曲線内で方向を変えられるよう、内側レールを広げる必要がある。この軌線の広げ分をスラックという。

- ロングレール

- 定尺レール:25m、長尺レール:25~200m、ロングレール:200m以上。

ロングレールは継ぎ目部における衝撃が大幅に緩和され、線路状態の改善、保守量低減、騒音・振動軽減に効果がある。定尺レールをロングレール化する場合、工場で200m程度に溶接、現場でつなぎ溶接して1~2kmにするのが一般的。

- 定尺レール:25m、長尺レール:25~200m、ロングレール:200m以上。

- 熱処理レール

- 内側に比べて磨耗しやすい曲線外側レールに使う。レール頭部表面に焼入れする。

- 枕木区間

- PC枕木は木枕木に比べて耐用年数が長く、保守が軽減できる。道床抵抗も大きいのでロングレールに対応できる。

木枕木は弾力性があり、レール連結・加工が簡単で安い。電気絶縁性もある。しかしPCより弱く焼損・腐朽も起こすので事故発生確率がPCより高い。

- PC枕木は木枕木に比べて耐用年数が長く、保守が軽減できる。道床抵抗も大きいのでロングレールに対応できる。

- 分岐器

- 緩和曲線・縦曲線・無道床橋梁には分岐器を設けてはならない。

- 曲線半径

- 本線における曲線の最小半径は、地形等でやむをえない場合は160mにできる。

- 脱線

- 脱線には、飛び上がり脱線、乗り上がり脱線、すべり上がり脱線があり、低速で曲線を走っている時に車輪がせり上がって脱線する乗り上がり脱線が最も多い。

- 脱線防止の主な対策は脱線防止レール・脱線防止ガードである。

- アタック角

- 曲線では、車輪がレールにある角度をもって走行する。この角度がアタック角で、車輪の先のフランジがレールに接触しながら走る。ここで引っかかりが起こると車輪がレールに乗り上がっていって、乗り上がり脱線に至る。

この対策の1つに、外側レールのゲージコーナーに油を塗ってすべりを良くする方法がある。

- 曲線では、車輪がレールにある角度をもって走行する。この角度がアタック角で、車輪の先のフランジがレールに接触しながら走る。ここで引っかかりが起こると車輪がレールに乗り上がっていって、乗り上がり脱線に至る。

(9) トンネル

(過去問題の傾向)

近年、山岳トンネルもしくはシールドトンネル1問で、出題内容は、用語や工法の知識を問うものです。

(シールド)土圧式シールド、泥水式シールド、覆工、セグメント、テールボイドなど

(山岳)地山分類、ベンチカット工法、支保工、補助工法分類、施工中の観察・計測など

このように、非常にスタンダードな出題となっています。

(対策)

シールド・山岳のどちらが出題されるかわからないので、この2つはおさえておきたいのですが、1問しか出題されませんから捨ててしまってもいいでしょう。できればトンネル全般、シールドのやや細かい工法や用語、掘削工法分類(開削・沈埋・推進)とそれぞれの内容・工法、都市トンネル・近接施工・大深度地下あたりを押さえておくことをお勧めします。

また、トンネルの場合、専門外の人にはなじみの薄い専門用語が多いという特徴があります。最低限押さえておきたいキーワードを下表にまとめました。

【キーワードと解説】

- トンネル掘削工法

- (1)全断面工法

小断面のトンネルや安定地質の地山で採用。断面が大きいと、掘削・支保工施工に大型機械が使用できて効率的だが、地山変化に順応性悪く、途中で段取変更困難。 - (2)ベンチカット工法

上半断面・下半断面に分割して掘削するのが一般的。ベンチ長さによりロングベンチ(全断面ほどではないが地山が安定しているときに適用)・ショートベンチ(広範囲の地山条件に適用)に細分。地山条件の変化に強い。 - (3)導坑先進工法

側壁導坑先進工法、底設導坑先進工法、TBM先進工法などがある。

- (1)全断面工法

- TBM

- トンネルボーリングマシン。全断面工法で使用する掘削機械で、回転カッタで岩石を連続的に切削あるいは破砕して掘進するもので、安全性が高く、掘進が速い、掘削に伴う岩盤のゆるみが少ない、支保工の低減が可能、作業人員が少なくてすむ等の利点がある。ユーロトンネルで施工されたほか、日本では導水路、上下水道トンネルへの適用が90%以上を占めている。

- NATM工法

- ロックボルトと吹付けコンクリートで地山変形を制御する支保方式。トンネル周辺地山の支保機能を利用して安定を図るので、早期に支保を行い地山劣化を防ぐ。

- 施工順序:切羽掘削→ずり搬出→一次吹付→支保工・金網取付→二次吹付→ロックボルト打設。

- 参考サイトはこちら

- ロックボルト

ロックボルトの効果として、4つの効果がある。- (1)縫付け効果

緩んだ地山を強固な地山に固定する。 - (2)はり形成効果

層理面など剥離しやすい面を貫通し一体化させることではりが形成される。 - (3)内圧効果

引っ張り強度に相当する内圧はトンネル壁面にかかり、耐荷強度が増す。 - (4)アーチ形成効果

耐荷強度の増したトンネル周辺地山が全体としてアーチを形成する。

- (1)縫付け効果

- シールド工法

- 土砂地盤に適用。シールドと呼ばれる掘進機を地中に推進させて、その中で安全に掘削・覆工を行う。一次覆工として組み立てる部材をセグメントという。

- 圧気シールド

- 地下水位より低い所をシールド工法で掘削し、湧水があるとき、圧縮空気で気圧を上げて、湧水のための土砂崩壊を防ぐ工法。

- 開削工法

- 土留め工の後、地上から掘削する工法。

- (1)法切オープンカット工法 周囲に法面を残しながら掘削

- (2)土留め工法 土留め壁・切梁・腹起しなどの支保工を設けた中を掘削

- (3)アイランド工法 中央部分掘削・築造→これを利用して土留め支保、側部掘削・築造

- (4)トレンチカット工法 周辺を山留めしてトレンチ状に掘削→構造物外周を作成→これを土留めに内部掘削

- 沈埋工法

- 陸上で製作した沈埋函を掘削した水底に沈設する工法で、水中トンネルに用いられる。

- 推進工法

- 下水管・パイプラインなどを一方の発進用の穴(立て坑)からジャッキで押し込んで埋設する工法。小口径が一般的。地質が押し込みに適していれば、道路・鉄道・河川の下でも掘削の必要がなく、また途中で曲げたりすることもできる。押し込む時の反力を得るための壁を支圧壁 (しあつへき)といい、鋼材・コンクリートを通して背後地盤に力を分散させる。

- 大深度地下法

- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」。H13.4施行。三大都市圏の公共性の高い事業に適用。大深度地下(地下40m以深or支持層上面から10m以深の深いほうの深度の地下)を使用する場合には、原則として事前補償なしで使用権設定。インフラ整備円滑化・事業期間短縮・コスト縮減などで期待される。

- トンネル調査

- 4つの調査がある。

(1)立地条件調査、(2)支障物件調査(地上・地下構造物、埋設物、建造物跡・架設工事跡、埋蔵文化財、その他将来計画等)、(3)地盤調査、(4)環境保全調査

- 4つの調査がある。

(10) 施工計画・設備・積算

(過去問題の傾向)

施工計画全般に関する広い範囲からの出題が2問出されています。主な出題テーマは施工工法、工程管理、安全管理などです。

(対策)

出題傾向としては細かい数値を問うものより全体的な理解を問う問題になっています。その分とっつきやすいので、選択解答する受験生は多いのではないかと思います。

予想される問題としては、次のようなものがあります。

(1)工法(施工管理上の特性など:特に杭工法とシールド工法)

(2)仮設(土留め、支保)

(3)廃棄物処理(廃棄物低減技術、廃棄物処理、リサイクルなど)

(4)事前調査(埋設物、建物、騒音振動など)

(5)工程管理(特にPERTなどのネットワーク工程表とガントチャートなどの横線式工程表)

(6)経費管理(歩掛り、直間工費、管理費など)

(7)新設計思想・入札制度(VE、PFI、CM/PM、DBなど)

これらについてこちらに簡単にまとめましたので、参考にしてください。

特に副産物処理(リサイクル含む)、環境配慮(法規制)、仮設工法の種類と特徴、工程管理が要注意です。

(11) 建設環境

(過去問題の傾向)

出題数はずっと2問で、建設環境に関する広い範囲からの用語問題が中心で、たまにアセス関連の問題が出ます。一方で、基礎理論とか動植物生態系などに関する出題はあまり見当たりません。

(対策)

アセス法は特にスコーピング・スクリーニングや第1種・第2種事業区分、縦覧の時期や期間などの手続きといった事項を中心にしっかり押さえておきたいところです。

また、関係法令や行政の取り組みといったものに対する知見も問われるようですので、できれば押さえておきましょう。

その他、地球環境問題(温暖化、酸性雨、オゾン層破壊、バーゼル条約など)、土壌汚染対策法、ダイオキシン、アスベスト、環境ホルモンといったものはひととおり勉強しておかれたほうがいいと思います。

基礎科目(環境・エネルギー・技術)と重複しますので、そちらのほうで勉強しておいていただければ、たとえ出題されても大丈夫だと思います。これらについてこちらに簡単にまとめましたので、参考にしてください。

過去問題の正解解説

過去問題と正解解説は「過去問題・正解解説」のページをご覧ください。

a.解答手順

択一問題の特徴は、以下のようなものです。

●4コママンガ本と同じで、小さい問題がたくさんある。

→順に解いていかなければならないという決まりはない。

●100点取る必要はない。合格ラインに達すればよい。

→全分野にわたって答える必要はない。得意分野だけでもよい。

●問題自体を選択できる場合、全問答える必要はない。

→答えられる問題だけ解けばよい。他の問題は目を通す必要すらない。

●1問あたりの点数は、○か×かしかない。中間点というものはない。

→わからない問題は、きっぱり捨ててしまったほうがよい。

●正確な知識はいらないことが多い。

→正確に記憶するのではなく、だいたいのイメージで覚える勉強をする。

●正解を選ぶのが目的。それ以外の答えは不要。

→大小比較問題では個々の選択肢の数値は不要です。たとえばこんな例

したがって、試験では、

●自信のある問題から解いていく。

●合格ラインに達したと思ったら、さっさと次の分野の問題に行く。

●あれこれ悩まない。スパッスパッとふんぎりよく解いていく

といったことが効果的ではないかと思います。

逆に、解くのに時間がかかってもとにかく1問目から順に解いていくとか、わからなくても解答するまで次の問題に進まないなどというのは、非常に効率が悪く、時間がなくなる原因になりますし、気持ちも焦って冷静沈着に考えられなくなり、実力が出し切れないことにつながります。

一例として、私の択一解答手順を紹介します。あくまで私のやり方ですから、参考程度にお読みください。

(1) まず最初に、一度全体を見渡し、問題を分類する。

最初に全問をざっと斜め読みします。何を聞いている問題か、どんな解答選択肢が用意されているか、そしてどうしたら正解がわかるか(計算したりする必要があるか)を判断します。

そして、例えば次のように分類し、各問題のところにマークをつけます。

すぐにパッと解けそうな問題 ・・・・◎

少し考えたら解けそうな問題 ・・・・○

考えたら解けるかもしれない問題・・・・△

わからない、解けそうにない問題・・・・×

(2) 予想得点を概算する。

合格ラインは60%に置きます(実際には40%でもいいが、基礎科目が90%近い高得点が取れないとダメ。基礎科目は午後なので、専門科目の段階では余裕を持って60%を合格ラインに据えるべき。基礎科目に自信がない場合も、専門科目で60%取れていたらたとえ基礎科目が40%でもOKだし、基礎科目が40%未満だったら専門科目でいくら得点をとってもダメなので、合格ラインは60%が妥当)。

一方、解答問題数は、試験時間と配点から25問と予想されます。25問出題・全問解答か、25問以上出題・25問選択解答かはわかりません(後者の可能性が高いように思う)が、25問解答ならば、◎の数が15個以上あれば、それでもう確実に合格ラインに達しています。

これではあまりに大雑把ですから、少し細かく、

a) ◎の数×(0.8~1.0)

b) ○の数×(0.5~0.8)

c) △の数×(0.3~0.5)

d) ×の数×(0.0~0.2)

として、各分類ごとに予想得点を出してみます。()内の「~」で範囲を持たせた数字は正答率です。慎重にいきたい人は左側の小さいほうの値を、あまり気にならない人は右側の大きめの数字を取ります。

そして、a → a+b → a+b+c → a+b+c+d というように加算していきます。これが60%に達した時点で後は捨ててもいいと判断します。たとえば、a+bで問題数の6割を超えた場合は、△の問題、×の問題は捨ててもかまわないということになります。

逆にいえば、×に分類した問題は、◎+○+△ではどうしても合格ラインに届きそうもなくて、「一か八か」で解答する問題であるといえます。

こうして、「よし、◎だけ解いて午後に備えよう」とか、「△まで解かないとヤバイ。」というように、「この科目をどこまでやるか」を決めます。

(3) 自信のある問題から順に解いていく。

考えなくてもパッパッと解ける問題から、どんどん解いていきます。

解けたら、たとえば「◎」や「○」マークの上からチェックマークを付けるとか、「済」と大きく書くとかして、解答済みであることが一目でわかるようにしておきます。

また、解答に自信があるものは、たとえば「OK」と大きく書いておきます。この問題は、もう2度と見直しません。

逆にじっくり考えないとわからない問題は、「?」と大きく書いて後回しにします。

(4) 「OK」の問題を除いて、今度はじっくり解いていく。

「OK」の問題数では合格ラインに達していないと判断される場合は、考えないと解けない問題に取りかかります。

迷ったときは、択一セオリーも使って選ぶのがお勧めですが、とにかくふんぎりが大切です。自分の知識でも運でもカンでも、何かを信じて決めてしまいます。そして、こういう迷った問題は、一度解答したらもう見直さないようにすることが大切です。こういうのに限って、後でまた迷って、結局間違った答えを選んでしまうことが多いものです。

まるでわからない問題は、択一セオリーで、それも通じない場合はカン、あるいは前後の解答選択肢の配列(ずっと4がないから4だろうとか、3・3・3と来ているから今度は3はないだろうとか)、さらにはサイコロ(・・・・は持ってきているわけがないので、電卓の乱数とか鉛筆を転がすとか)で決めます。もともとマグレ当たり狙いですから、何でもかまいません。時間を割くだけ無駄です。

b.解答のコツ

択一問題の解答について、私なりのコツのようなものを述べます。

(1) 選択肢にざっと目を通す。

選択肢1から順にじっくり読んで理解して・・・・というのは無駄です。

まず、選択肢全部にざっと目を通します。

(2) 明らかな正解があれば、そこで考えるのは打ち切る。

「明らかにこれが誤り(あるいは正しい)で、正解はこの選択肢」とわかった場合は、そこでその問題はおしまいにします。問題番号の下などに答え(正解である選択肢番号)を書き、大きく「OK」と書いて、次の問題に行きます。

たとえが、5択の1番目の選択肢が正解であると確信できた場合は、選択肢2番目以降は読みません。「念のため・・・・」などと無駄な時間を使わないことです。

無論、「絶対にこれが正解」と思える時だけですが。

(3) 明らかな正解が見つけられない場合、相反する選択肢がないか探す。

同じ事項について、相反することを言っている選択肢が見つかった場合、そのどちらかが正解であることがほとんどです。

(4) 感性で決める。

上記(2)も(3)もない場合(というより、(2)や(3)と同時進行になりますが)、「何かひっかかる」とでもいったような感性で決めます。

こう書くと、非常にいいかげんな印象をうけるかもしれませんが、この「感性」は技術者にとって非常に大切なものだと私は思っています。成果品照査で通読チェックしていて、何かおかしい、数字がどうこういうのではなく、何かしっくりこないという感じがした場合、図面や計算書のチェックをすると、入力間違いなどの単純ミスが見つかることがよくあります。

これは、長年の経験で培われるものであり、実務では、たとえば軟弱地盤上に盛土を構築する時に、「この強度(あるいはN値)の地盤にこの高さの盛土はヤバイ」と見通せる(もちろんちゃんと数値計算はするが、ダメなのを見越して調査や対策に言及できる)技術者と、「ソフトで計算して数字が出ないと私には何もわかりません」という技術者の違いとして現れます。

それゆえに(蛇足になりますが)、私は今回の技術士制度改定のマイナス面として、経験軽視になりかねないという懸念を持っています。さらにそれが、RCCMが重視されるようになるのではないかという予測の根拠にもなっています。

(5) 最後はじっくり考えて知恵を絞る。

最後はあきらめて、知恵を絞ります。しかし、このような問題はほとんどなく、「そんなことする前に択一問題を一度終わらせて次へ行こう」ということになります。これは単に私がものぐさであることだけが原因なのかもしれません。(^_^;)ゞ

c.択一セオリー

択一問題には、独特の傾向があります。これはたとえば「『~しなくてもいい』というような書き方の選択肢はたいてい誤り」といったようなもので、運転免許試験などに顕著に現れています。これを「択一セオリー」と私は呼んでいます。

一次試験・二次試験とも、択一問題はこの「択一セオリー」に逆らわない傾向がかなりはっきり出ています。特に一次試験で顕著ですが、二次試験も択一セオリーを逆手に取ったような問題は出ていません。

択一セオリーには、どんなものがあるか、ざっと書き出してみます。

【誤りであることが多いもの】

●用語説明

「○○は△△のことである」というように、用語説明をしてある場合、名称と説明の組合せを違えてあることが多い。この場合、名称は「PI」とか「DB」などの頭文字系が多い。多くの場合は各選択肢とも同様なのでこのセオリーは通用しないが、選択肢の中で1つだけ用語説明をしている場合は要注意。

●類似物併記

「社会資本整備の機能による長期的効果をフロー効果、公共投資に伴う一時的な経済活動活性化効果をストック効果という」というように、「似たもの同士」をならべて説明しているような文章は、名称と説明の組合せを入れ替えてある場合が多い。

●無責任

「~する必要はない」といったような、無責任な感じがするものは誤っていることが多い。

●言い訳

「仕方がない」など、努力を放棄して「仕方がないじゃないか」というような言い訳じみたことが書いてあるものは誤っていることが多い。

●断定・限定

「~しなければならない」、「~のみである」、「~以外にない」といったようなものは誤っていることが多い。

●仲間はずれ

主旨、対象物、あるいは計算式など、1つだけ他と違う印象をうけるものは誤っていることが多い。

●職名

技術士の登録権者などの職名が誤っていることが多い。一番多いのは「大臣」と「知事」を入れ替えてある。

●数値

数値が違う値に変えてあるものが多い。1つだけ数値があがっていたら注意。

【正しいことが多いもの】

●最も当たり障りのないもの

ソフトで見た目のよい言葉がちりばめてある、役所風の文章は間違っていないことが多い。

●誠実なもの

誠実・まじめな印象を受けるものは、正しいことが多い。

その他、「両端は正解ではない」(5択の場合、選択肢1や選択肢5が正解であることは少ない)などがよく言われますが、一次試験に関してはこのような傾向はないようです。

択一セオリーに頼ってはいけませんが、答えを選ぶ根拠が全くないけれど何か書かないといけない時には、全くのあてずっぽうで選ぶよりは多少はましだろうと思います。

戻る

d.マークシートの注意事項

マークシート式試験が未体験である方はほとんどおられないと思いますが、一応注意事項を記しておきます。

●解答は、問題用紙に一度書いてから、最後にまとめてマークシートに記入する。

マークシートは非常に無機質です。パッと見てもどの選択肢を選んだのかよくわかりません。

また、その都度記入すると、飛び飛びに問題を解いている場合は、ズレた番号のところにマークしてしまう危険性があります。

単純な転記作業ですから、まとめてやったほうが効率的です。

ただし、時間配分に十分注意して、余裕を持って転記できるようにしてください。時間がなくなって焦ると、マークは数字記入より時間がかかるだけにもう大変です。

●受験番号などの記入は最初に済ませる。

問題に没入すると、こういったことは忘れがちになります。

マークシートは、普通の解答用紙に比べて、未記入であることがわかりにくいという特徴があります。十分注意してください。

●最後に、記入がズレていないか見直す。

特に選択式なので、ズレた問題番号のところにマークしている可能性もあります。全部で15問しかありませんから、時間が許せば全問チェックしましょう。

●鉛筆はHB程度がよい。

Hなどの薄い鉛筆はマークが薄くなります。逆にBや2Bでは紙や袖でこすれて汚くなります。

記述問題の答案作成は、腕が疲れにくいBや2Bがいいですが、マークシートはHBが適しています。

●マークはきれいに、しかし時間がなくなったら、とにかくマークする。

よく、枠からはみ出したり、余白が残ったりしてきれいに塗りつぶせていないと、機械が読み取りエラーを起こして不正解になってしまうと言われます。

現実にはこのようなことはほとんどありません。マジックでいいかげんにマークしたものでも十分読み取ります。また少々はみ出しでも平気です。

しかし、読み取りエラーの可能性はゼロとはいえません。ですから、時間があれば丁寧にマークしましょう。逆に時間がなくなった場合は、とにかく全部にマークすることを優先します。

なお、それより危険性が高いのが、汚れをマークとして読み取られるという可能性です。鉛筆の汚れは無論、こびりついていた消しゴムのカスが読み取られてしまうこともあり得ます。答案提出時には、よく掃除してから出しましょう。

消しゴムで消せるボールペンというのもあります。しかし、これは消しゴムで消えるだけに手でこすっても簡単に落ちるため、マーク部分が薄くなるとともに周りを汚す危険があるので、お勧めしません。

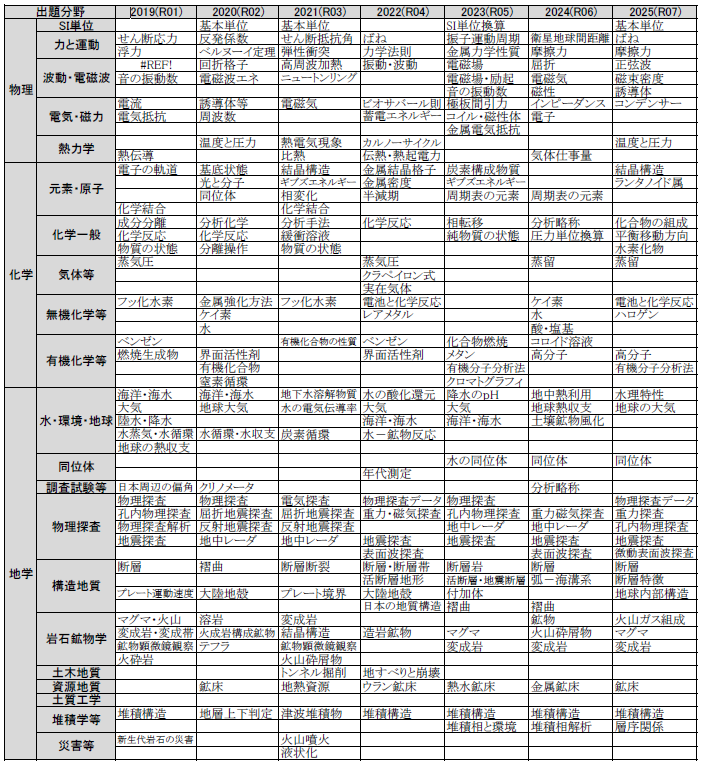

17 応用理学部門

応用理学部門は物理・化学・地学の3分野ですが、地学が主体です。

物理は同じ問題が数年おきに繰り返し出題される傾向がややあります。

化学は過去問題流用が少ないのが特徴です。

地学は物理探査をはじめとして類似の問題が繰り返し出題されるので、狙い目です。

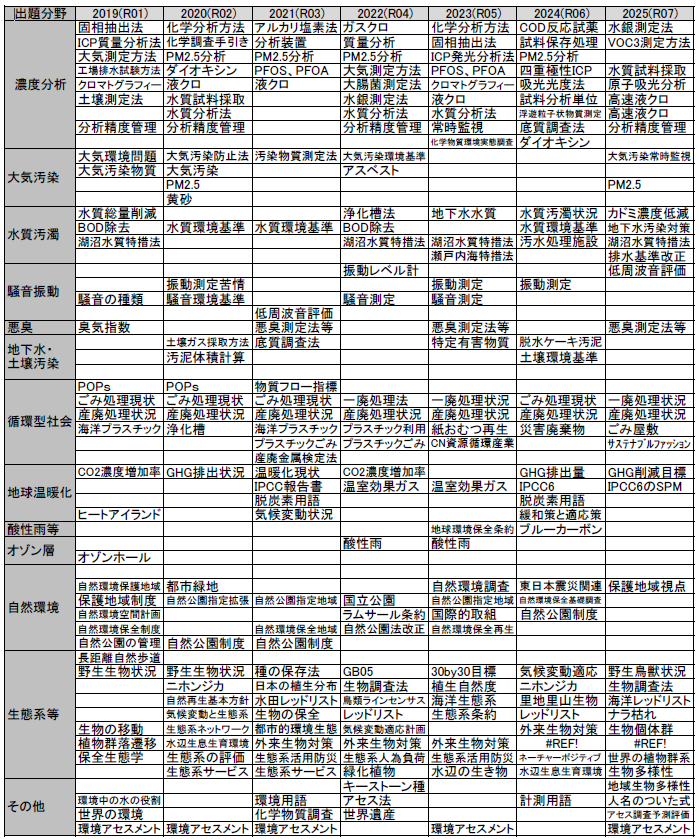

19 環境部門

環境部門は出題範囲が比較的限られており、また出題内容もさほどバリエーションに富まない(だいたい似たような問題が出題されている)ため、過去問題の流用も行われる一次試験では、比較的得点しやすい部門といえます。なお、近年は分析等・大気水質・自然環境保全・地球環境系の出題が多くなってきています。

環境部門の出題内容

過去問題と正解解説

5.模擬試験問題ほか

1.模擬試験問題

本番と同じ構成・問題数の模擬試験問題です。実力診断にどうぞ。

2.オンライン練習問題

パソコンだけでなく、スマホやタブレットでもできるオンライン練習問題です。

ダウンロードするのではなく、オンラインで使用しますので、ネット環境が必須です。

問題データベースから毎回無作為に問題を抽出するとともに、選択肢の順序も無作為に毎回変更して出題されます。

これは実力診断よりも記憶ツールとしてお使いください。スマホでできるため、いつでもどこでも少しずつ取り組むことができ、何度も何度もやっているうちに覚えてしまいます。実際の試験でも過去問題そのままでなくても似たような問題が出題されることが多いため、「なんとなく記憶に残っている」状態で答えることができ、正答率がアップすることが期待されます。

繰り返しますが、実力診断としてたまにやるのではなく、問題内容を覚えてしまうくらいいつでもどこでもやることで効果が発揮されます。

| 問題 | 備考 |

| 専門科目(建設部門) | 30問出題、合格ライン15問。ランダム出題なので、出題分野の順序や比率は実際の試験とは異なります。 |

3.オンライン模擬試験問題

パソコンだけでなく、スマホやタブレットでもできるオンライン模擬試験問題です。

ダウンロードするのではなく、オンラインで使用しますので、ネット環境が必須です。

オンライン練習問題と同じ問題データベースを使いつつ、分野別出題数を実際の試験に合わせるとともに、制限時間を設け、問題を行き来できるようにもして、さらに正解解説は最後に一括表示することで、模擬試験ができるようにしました。問題データベースが実際の出題数よりずっと多いので、毎回異なる問題で模擬試験ができます。

| 問題 | 備考 |

| 専門科目(建設部門) | 実際の試験と同じく35問出題されます。全問解答ですが、合格ラインは14問で実際の試験に近くしてあります。 |