最終更新:2025.08.24

答案用紙

答案用紙はマークシートです。

実際の答案用紙と同様のPDFファイルです。模擬練習用答案用紙にお使いください。

1.お勧めの対策

①過去問題をしっかりと

技術士分科会議事録やこれまでの出題実績からみて、今年度も相当数の過去問題引用出題が続くと予想されます。

各分野少なくとも1問以上、おそらく2問から3問の過去問題引用出題があるでしょうから、それに対して80%の確率で正解できれば、合格基準の50%を簡単にクリアできます。

過去問題引用の内容としては、こまでの出題傾向を参考にすれば、以下のような引用が考えられます。

- 問題文も選択肢も全くあるいはほぼそのまま

- 問題文は全くあるいはほぼそのままで、選択肢もそのままだが順序が変わっている。

- 条件等が一部変えてある。たとえば数値であったり統計情報であったりといったものが変えてある。

- 類似問題。引用元の問題をベースにアレンジしてあるので、新しい問題としての考え直しに近くなる。

上記1と2は過去問題と正解を丸暗記していても正解できるでしょうが、3はそうはいきません。4はさらに正味の実力が必要になります。

従って、過去問題を正解と解説とセットでよく勉強しておく必要があると思います。つまり、過去問題を教材として、正解選択肢はなぜ正解なのか、誤った選択肢はなぜ誤っているのかをしっかり考え理解するようにします。少なくとも「何番の選択肢が誤り」ではなく、「こういうことを書いてある選択肢が誤り」という理解が必要ですし、「こういうことを書いてある選択肢が、こういう理由で誤り」がベストです。

手間と時間はかかりますが、何を勉強したらいいのかよくわからない基礎科目で闇雲に勉強するよりははるかに効率がいいと思いますし、たとえばシステム信頼性の問題でも出題形式は多種多様にあるわけですから、どんな出題のされ方があるのかがわからないというよりも、過去問題をおさらいしておけばいいというほうがずっと楽です。

なお、何年度試験の過去問題を引用したかを整理してみると、3~5年前の問題が引用しやすいので、狙いどころといえます。

②サービス文章題を優先する

過去問題の次に特定しやすいのは文章題です。

基礎科目の問題は、主な問題タイプとして①文章題、②計算問題に分けられます。文章題と計算問題の区別は、正解選択肢がどうなっているかを見ればすぐにわかります。

| (文章題の問題) 次の中で誤っているものはどれか ①・・・・・・・・・・ ②・・・・・・・・・・ ⑤・・・・・・・・・・ | …問題文はごく短い …選択肢が文章になっている |

| (計算問題の問題) 次の・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ①0.1 ②0.2 ③0.3 ・・・・ ⑤0.5 | …問題文が長い …選択肢が数値になっている |

そして文章題はさらに①-1常識感覚で解ける問題と、①-2知識がないと解けない問題に分けられます。合格率が高い年は①文章題、特に①-1のサービス文章題が多くなる傾向があります。

そこで、過去問題以外では、文章題を優先して探しましょう。そして文章題の中から①-1サービス文章題を探して、これを手早く解いていきましょう。

③セオリー計算問題で補う

まずは過去問題、次にサービス文章題を優先するわけですが、その次に狙い目なのは、セオリー計算問題です。計算問題の中には、よく出題されるセオリー的な計算方法を知っていれば簡単に解ける問題が多くあるのです。知識を必要とする文章題は「知っているか知っていないか」だけの勝負ですから、考えても無駄です。しかしセオリー計算問題は、いくつかの簡単な計算方法を覚えていれば対応できます。

④あとは当てずっぽうでいい

前記の過去問題とサービス文章題、セオリー計算問題で合格ライン近くまではいくと思いますから、それでもなお各分野3問選択に至らなかったら、あとは当てずっぽうでもかまいません。それでも正解率20%です。もちろん実際には問題文をちゃんと読んで考えて、少しでもそれらしい選択肢を選ぶと思いますから、まるっきりの当てずっぽうばかりでもないと思いますが。 なお、著しく不得意な分野がある場合、1分野なら捨ててしまっても構いません。「0点の分野があると不合格となる」というデマが流されていたこともありましたが、確実に0点の分野があっても合格した人は大勢おり、そういうことはありませんでした。0点の分野があっても不合格にはなりません。無責任なデマに踊らされることなく、効率的に点数を稼ぎましょう。

2.解答に必要な知識

(1) 設計・計画

【分野の傾向】

出題分野ごとの出題履歴をまとめると下表のようになります。

| 出題分野 \ 年度 | 2009 H21 | 2010 H22 | 2011 H23 | 2012 H24 | 2013 H25 | 2014 H26 | 2015 H27 | 2016 H28 | 2017 H29 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 | 2024 R06 | |

| 信頼工学 | システム 信頼性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| その他 信頼工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| 最適化 | コスト 最小化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||

| 利益 最大化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| 待ち行列 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||

| 工学基礎、設計基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| ネットワーク工程 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||

| 品質管理、統計管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||

| ユニバーサルデザイン、 人に優しい設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| PL法、設計責任 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||

【分野の基本対策】

- 近年の傾向として、工学基礎・設計基礎が複数問題出題されるようになっており(2024年度は3問)、その一方でネットワーク工程やPL法・設計責任は出題されなくなっています。

- この傾向から考えると2025年度は、工学基礎・設計基礎と品質管理に関して文章題を中心に要注意で、これだけで3~4問出題される可能性があります。過去問題が引用されるか、引用でなくても似たような選択肢内容が予想されますので、過去問題を理解しながら頭に入れましょう。

- 信頼工学と最適化は計算方法さえ知っていれば簡単に溶けるセオリー計算問題が主ですが、2023年度は信頼工学が2問出題された一方で最適化が出題されず、逆に2024年度は最適化が出題された一方で信頼工学が出題されませんでしたので、2025年度は信頼工学、特にシステム信頼性が要注意です。また最適化はコスト最小化と待ち行列を準備しておくといいでしょう。

- なお、過去問題流用は毎年2~3問あり、比較的近い2~5年前の問題を流用することが多いようです。

【分野の基礎知識】

常識・知識問題に関連した知識をざっとまとめると、下記のようになります。

また、システム設計についてまとめると、下記のようになります。時間に余裕があれば、計算を伴う出題実績のある並列化による信頼性評価、待ち行列、コスト最小化などを理解してください。

マネジメントは、リスクマネジメント、ISO9001に代表される品質管理システム、安全・信頼性管理などを勉強しておきましょう。

なお、この分野は設計の基礎を理解するという意味で、基礎からしっかり勉強するに越したことはありません。もしそのような余裕があれば、お勧めするのは「出題のタネ本」とも言われている「岩波講座 現代工学の基礎」(こちら)で、その中から下記4冊、とくに②と③を読んでみるといいと思います。

①人工物の構造と特性《設計系Ⅰ》

②設計の理論《設計系Ⅱ》

③設計の方法論《設計系Ⅲ》

④システムの構造と特性《設計系Ⅳ》

(2) 情報・論理

【分野の傾向】

本分野は、大きく情報と論理に区分されます。情報の問題は、以前はもっぱらインターネット関連知識(特に情報セキュリティ)に関する問題が出ていましたが、近年はビット・2進数に関する問題が頻出しています。論理の問題は、集合論理や構文図などが出題され、工程管理に関するネットワーク法の問題もよく出題されています。

| 出題分野 \年度 | 2009 H21 | 2010 H22 | 2011 H23 | 2012 H24 | 2013 H25 | 2014 H26 | 2015 H27 | 2016 H28 | 2017 H29 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 | 2024 R06 | |

| ソフトウェア | ビット・バイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

| n進法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 構文図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||

| アルゴリズム ・スタック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

| 実行時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||

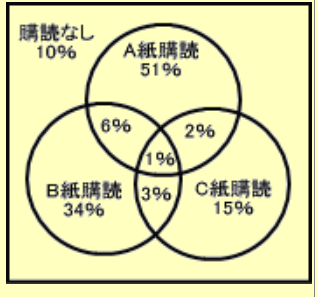

| 論理 | 集合(ベン図) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||

| 論理式・ 論理計算・条件式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 情報セキュリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||

| ネットワーク工程 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||

【分野の基本対策】

- 情報通信工学に関する基本知識(特にセキュリティ)とソフトウェア(プログラミング)に関する基礎知識、特にビット・バイト・n進法に関する問題が頻出しています。n進法やアルゴリズム、論理式などは考え慣れていないと手が出ませんので、わからないと思ったら潔く捨てたほうがいいでしょう。

- 比較的わかりやすいのがベン図と実行時間、ネットワーク工程ですが、2025年度は実行時間とベン図が要注意です。

- 文章題として情報通信工学(情報セキュリティやICT用語)、計算問題として構文図を準備するといいですが、それだけでは十分とはいえないので、もう少し手を広げてがんばって勉強しておくといいでしょう。

- 過去問題流用は2~3問ありますが、5年以上前の古い問題もよく流用されています。

【分野の基礎知識】

情報に関する基礎知識をざっとまとめてみます。

また、論理についてまとめると、下記のようになります。

(3) 解析

【分野の基本対策】

- 導関数、ベクトル、数値解析、力学計算に関する出題があります。こういった問題が得意な方以外は捨ててしまって、それでも3問は答えないといけませんから、極端な話あてずっぽうでマークするくらいに割り切ったほうがいいでしょう。

- ただし、数値解析に関する文章題や固有振動数に関する問題

- はなんとか答えの検討がつけられたり、2択程度にまで絞り込めたりすることがありますから、こういった問題を探して、割り振り可能な時間の範囲内で考えてみるといいでしょう。

- なお、過去問題は2~3問あるようですが、10年以上前の問題が流用されていたりします。

【分野の基礎知識】

●微分・偏微分について

(dy/dxについて)

「微分」とは、分かりやすい言葉でいえば「瞬間変化率」を求めることです。

例えば、1時間に40km走行すれば、平均速度は40km/時間ですね。しかし、速度規制は瞬間速度で規制され、一瞬でも60km/時間を越えてはなりません。

「平均速度」を「平均変化率」と呼べば、「瞬間速度」を「瞬間変化率」と呼べます。これが微分の概念です。グラフ上では接線の勾配が「瞬間変化率」であり、微分の概念です。

y=f(x)のとき、dy/dxをy=f(x)の「導関数」といい、dy/dx=lim(h→0)〔f(x+h)-f(x)〕/hとなります。導関数を求めることを「微分する」といいます。

(∂y/∂xについて)

関数z=f(x,y) のように変数が2個以上あるとき、yを一定に保った場合に、∂y/∂xはz=f(x,y)のxについての「編導関数」といいます。編導関数を求めることを「偏微分」するといいます。

(導関数の差分近似式について)

導関数は、式ではdy/dx==lim(h→0)〔f(x+h)-f(x)〕/hとなり、lim(h→0)により瞬間変化率が算出されます。

点xⅰでの差分はu(i+1)-u(ⅰ)であり、単位(格子)幅hの差分近似式は〔f(x+h)-f(x)〕/hとなります。導関数の式からlim(h→0)を外した形となり、「h当たりの平均変化率」と覚えればよい。例えば自動車の速度表示は導関数により求めた瞬間速度ではなく「h秒当たりの平均速度」でしょうか。格子幅hを少なくすることにより精度は上がり、より瞬間速度に近似します。

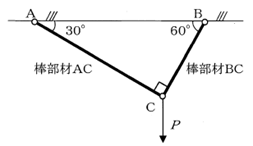

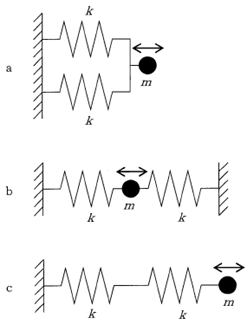

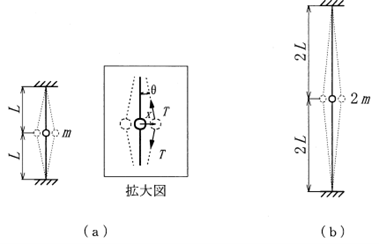

●力学・バネ・熱伝導・重力その他の計算問題

比例か反比例か、2乗に比例か、3乗に比例かを判断できれば解ける問題も出題されています。

(バネ)

のびのエネルギー(バネ係数kのバネののびをXとすると、のびのエネルギーはW=(1/2)KX2)、全ポテンシャルエネルギー(=内部ポテンシャルエネルギー+外力のポテンシャルエネルギー)がよく出題される。

(力学)

ヤング率、応力、ひずみについて理解しておくこと。特に比例・反比例の関係に慣れておくこと。

(熱伝導)

熱伝導は一次式ということが分かっておれば解ける問題が出題されています。

(4) 材料・化学・バイオ

【分野の傾向】

本分野は、材料・化学、バイオの2分野から成ります。ただ材料と化学はおおむね分けられるようです。

材料・化学については、「科学の雑学」的知識があれば、感覚的に正解がわかる程度のレベル・質の問題が多いようです。

【分野の基本対策】

- 化学

最初の2問は化学です。頻出問題は熱化学で、熱化学方程式の理解度を確認する問題が出ています。また過去問題の流用頻度も高いようです。また化学反応式、酸アルカリなどもよく出題されています。 - 材料

次の2問は材料です。材料には、金属と非金属がありますが、金属の諸性質に関する問題はほぼ毎年出ています。ただ、過去問題の流用はあまりありませんので、金属の諸性質について雑学的に知識を仕入れておく必要があります。

金属以外ではセラミックスや、様々な材料の熱伝導率等の性質を問う問題が出ていますが、これらも過去問題の流用率は低く、予測が困難です。 - バイオ

最後の2問はバイオというか生物工学関連です。

今の一次試験が始まった当初はDNAやクローンの問題ばかりだったのですが、平成18年ごろから広く生物工学全般からの出題になっています。生体膜、酵母菌の呼吸等、アミノ酸などの問題が予想されますので、余裕があれば過去問題を使って勉強しておくといいと思います。

化学や生物工学が得意な人、材料に関する雑学が豊富な人は得点しやすいと思いますが、それ以外の人は比較的とっつきやすいと思われる材料あたりを中心に、多少あてずっぽうでも仕方ないので3問埋めるようにしましょう。

バイオは、下表の内容程度を最低限の知識として頭に入れておいてください。

(5) 環境・エネルギー・技術

【分野の傾向】

環境、エネルギー、技術史といった範囲から出題されます。

初期はエネルギーに関する計算問題が主でしたが、17年度以降はほぼ出題されなくなりました。これに伴い中心が環境とマネジメントに移っていました。

さらに25年度からはマネジメントが設計・計画分野に移り、環境・エネルギーが主になっています。

【分野の基本対策】

1・2問が環境分野、3・4問目がエネルギー、5・6問目が技術史や倫理・知財などについて出題されます。

環境分野は、地球温暖化関連と法令などがよく出されています。過去問題の選択肢流用や類似分野からの出題が多いので、過去問題の内容を理解し、できれば関連項目まで勉強しておくといいでしょう。

エネルギー分野は石炭石油天然ガス原子力、再生可能エネルギー、新エネルギーなどについてもかじっておくといいでしょう。

「技術分野」はとらえどころのないネーミングですが、倫理関連と人物業績、科学史が問題されます。倫理関連では適性科目と重複しがちですが、人物業績も含めて似たような問題が頻出していますので、過去問題を幅広く目を通しておくといいでしょう。

a.解答手順

択一問題の特徴は、以下のようなものです。

- 4コママンガ本と同じで、小さい問題がたくさんある。

→順に解いていかなければならないという決まりはない。 - 100点取る必要はない。合格ラインに達すればよい。

→全分野にわたって答える必要はない。得意分野だけでもよい。 - 問題自体を選択できる基礎科目のような場合、全問答える必要はない

→答えられる問題だけ解けばよい。他の問題は目を通す必要すらない。 - 1問あたりの点数は、○か×かしかない。中間点というものはない。

→わからない問題は、きっぱり捨ててしまったほうがよい。 - 正確な知識はいらないことが多い。

→正確に記憶するのではなく、だいたいのイメージで覚える勉強をする。 - 正解を選ぶのが目的。それ以外の答えは不要。

→大小比較問題では個々の選択肢の数値は不要です。たとえばこんな例

したがって、試験では、

- 自信のある問題から解いていく。

- 合格ラインに達したと思ったら、さっさと次の分野の問題に行く。

- あれこれ悩まない。スパッスパッとふんぎりよく解いていく

といったことが効果的ではないかと思います。

逆に、解くのに時間がかかってもとにかく1問目から順に解いていくとか、わからなくても解答するまで次の問題に進まないなどというのは、非常に効率が悪く、時間がなくなる原因になりますし、気持ちも焦って冷静沈着に考えられなくなり、実力が出し切れないことにつながります。

一例として、私の択一解答手順を紹介します。あくまで私のやり方ですから、参考程度にお読みください。

(1) まず最初に、一度全体を見渡し、問題を分類する。

- すぐにパッと解けそうな問題 ・・・・・◎

- 少し考えたら解けそうな問題 ・・・・○

- 考えたら解けるかもしれない問題・・・・△

- わからない、解けそうにない問題・・・・×

(2) 予想得点を概算する。

合格ラインは60%に置きます。

したがって、各分野3問選択、全部で15問選択であるならば、各分野ごとの◎の数(各分野3個まで)が9個以上あれば、それでもう合格ラインに達しています。専門科目の不出来もカバーしようとするなら、10~12個程度あったほうがいいですが、そうでなければ、自信のある◎の問題だけ解いてしまえば、後は捨ててもかまわないということになります。

これではあまりに大雑把ですから、少し細かく、

- a) ◎の数×(0.8~1.0)

- b) ○の数×(0.5~0.8)

- c) △の数×(0.3~0.5)

- d) ×の数×(0.0~0.2)

として、各分類ごとに予想得点を出してみます。()内の「~」で範囲を持たせた数字は正答率です。慎重にいきたい人は左側の小さいほうの値を、あまり気にならない人は右側の大きめの数字を取ります。

そして、a → a+b → a+b+c → a+b+c+d というように加算していきます。これが60%に達した時点で後は捨ててもいいと判断します。たとえば、a+bで問題数の6割を超えた場合は、△の問題、×の問題は捨ててもかまわないということになります。逆にいえば、×に分類した問題は、◎+○+△ではどうしても合格ラインに届きそうもなくて、「一か八か」で解答する問題であるといえます。

こうして、「よし、◎だけ解いて適性問題へ行こう」とか、「△まで解かないとヤバイ。」というように、「この科目をどこまでやるか」を決めます。

なお、全部で60%正解すればいいので、たとえば4分野で各2点づつ確実に取れるなら、不得意分野を丸ごと捨ててしまってもかまいません。ただし、まぐれ当たりもありますから、必ず解答はしましょう。また、真偽のほどは明らかではありませんが、「0点の分野があったら不合格」という情報もあるので、できるだけ0点という分野は避けましょう。

(3) 自信のある問題から順に解いていく。

考えなくてもパッパッと解ける問題から、どんどん解いていきます。

解けたら、たとえば「◎」や「○」マークの上からチェックマークを付けるとか、「済」と大きく書くとかして、解答済みであることが一目でわかるようにしておきます。

また、解答に自信があるものは、たとえば「OK」と大きく書いておきます。この問題は、もう2度と見直しません。

逆にじっくり考えないとわからない問題は、「?」と大きく書いて後回しにします。

(4) 「OK」の問題を除いて、今度はじっくり解いていく。

「OK」の問題数では合格ラインに達していないと判断される場合は、考えないと解けない問題に取りかかります。

迷ったときは、択一セオリーも使って選ぶのがお勧めですが、とにかくふんぎりが大切です。自分の知識でも運でもカンでも、何かを信じて決めてしまいます。そして、こういう迷った問題は、一度解答したらもう見直さないようにすることが大切です。こういうのに限って、後でまた迷って、結局間違った答えを選んでしまうことが多いものです。

まるでわからない問題は、択一セオリーで、それも通じない場合はカン、あるいは前後の解答選択肢の配列(ずっと4がないから4だろうとか、3・3・3と来ているから今度は3はないだろうとか)、さらにはサイコロ(・・・・は持ってきているわけがないので、電卓の乱数とか鉛筆を転がすとか)で決めます。もともとマグレ当たり狙いですから、何でもかまいません。時間を割くだけ無駄です。

b.解答のコツ

択一問題の解答について、私なりのコツのようなものを述べます。

(1) 選択肢にざっと目を通す。

選択肢1から順にじっくり読んで理解して・・・・というのは無駄です。

まず、選択肢全部にざっと目を通します。

(2) 明らかな正解があれば、そこで考えるのは打ち切る。

「明らかにこれが誤り(あるいは正しい)で、正解はこの選択肢」とわかった場合は、そこでその問題はおしまいにします。問題番号の下などに答え(正解である選択肢番号)を書き、大きく「OK」と書いて、次の問題に行きます。

たとえば、5択の1番目の選択肢が正解であると確信できた場合は、選択肢2番目以降は読みません。「念のため・・・・」などと無駄な時間を使わないことです。

無論、「絶対にこれが正解」と思える時だけですが。

(3) 明らかな正解が見つけられない場合、相反する選択肢がないか探す。

同じ事項について、相反することを言っている選択肢が見つかった場合、そのどちらかが正解であることがほとんどです。

(4) 感性で決める。

上記(2)も(3)もない場合(というより、(2)や(3)と同時進行になりますが)、「何かひっかかる」とでもいったような感性で決めます。

こう書くと、非常にいいかげんな印象をうけるかもしれませんが、この「感性」は技術者にとって非常に大切なものだと私は思っています。成果品照査で通読チェックしていて、何かおかしい、数字がどうこういうのではなく、何かしっくりこないという感じがした場合、図面や計算書のチェックをすると、入力間違いなどの単純ミスが見つかることがよくあります。

これは、長年の経験で培われるものであり、実務では、たとえば軟弱地盤上に盛土を構築する時に、「この強度(あるいはN値)の地盤にこの高さの盛土はヤバイ」と見通せる(もちろんちゃんと数値計算はするが、ダメなのを見越して調査や対策に言及できる)技術者と、「ソフトで計算して数字が出ないと私には何もわかりません」という技術者の違いとして現れます。

それゆえに(蛇足になりますが)、私は今回の技術士制度改定のマイナス面として、経験軽視になりかねないという懸念を持っています。さらにそれが、RCCMが重視されるようになるのではないかという予測の根拠にもなっています。

(5) 最後はじっくり考えて知恵を絞る。

最後はあきらめて、知恵を絞ります。しかし、このような問題はほとんどなく、「そんなことする前に択一問題を一度終わらせて次へ行こう」ということになります。これは単に私がものぐさであることだけが原因なのかもしれません。(^_^;)ゞ

c.択一セオリー

択一問題には、独特の傾向があります。これはたとえば「『~しなくてもいい』というような書き方の選択肢はたいてい誤り」といったようなもので、運転免許試験などに顕著に現れています。これを「択一セオリー」と私は呼んでいます。

一次試験・二次試験とも、択一問題はこの「択一セオリー」に逆らわない傾向がかなりはっきり出ています。特に一次試験で顕著ですが、二次試験も択一セオリーを逆手に取ったような問題は出ていません。

択一セオリーには、どんなものがあるか、ざっと書き出してみます。

【誤りであることが多いもの】

●用語説明

「○○は△△のことである」というように、用語説明をしてある場合、名称と説明の組合せを違えてあることが多い。この場合、名称は「PI」とか「DB」などの頭文字系が多い。多くの場合は各選択肢とも同様なのでこのセオリーは通用しないが、選択肢の中で1つだけ用語説明をしている場合は要注意。

●類似物併記

「社会資本整備の機能による長期的効果をフロー効果、公共投資に伴う一時的な経済活動活性化効果をストック効果という」というように、「似たもの同士」をならべて説明しているような文章は、名称と説明の組合せを入れ替えてある場合が多い。

●無責任

「~する必要はない」といったような、無責任な感じがするものは誤っていることが多い。

●言い訳

「仕方がない」など、努力を放棄して「仕方がないじゃないか」というような言い訳じみたことが書いてあるものは誤っていることが多い。

●断定・限定

「~しなければならない」、「~のみである」、「~以外にない」といったようなものは誤っていることが多い。

●仲間はずれ

主旨、対象物、あるいは計算式など、1つだけ他と違う印象をうけるものは誤っていることが多い。

●職名

技術士の登録権者などの職名が誤っていることが多い。一番多いのは「大臣」と「知事」を入れ替えてある。

●数値

数値が違う値に変えてあるものが多い。1つだけ数値があがっていたら注意。

【正しいことが多いもの】

●最も当たり障りのないもの

ソフトで見た目のよい言葉がちりばめてある、役所風の文章は間違っていないことが多い。

●誠実なもの

誠実・まじめな印象を受けるものは、正しいことが多い。

択一セオリーに頼ってはいけませんが、答えを選ぶ根拠が全くないけれど何か書かないといけない時には、全くのあてずっぽうで選ぶよりは多少はましだろうと思います。

d.マークシートの注意事項

マークシート式試験が未体験である方はほとんどおられないと思いますが、一応注意事項を記しておきます。

●解答は、問題用紙に一度書いてから、最後にまとめてマークシートに記入する。

マークシートは非常に無機質です。パッと見てもどの選択肢を選んだのかよくわかりません。

また、その都度記入すると、飛び飛びに問題を解いている場合は、ズレた番号のところにマークしてしまう危険性があります。

単純な転記作業ですから、まとめてやったほうが効率的です。

ただし、時間配分に十分注意して、余裕を持って転記できるようにしてください。時間がなくなって焦ると、マークは数字記入より時間がかかるだけにもう大変です。

●受験番号などの記入は最初に済ませる。

問題に没入すると、こういったことは忘れがちになります。

マークシートは、普通の解答用紙に比べて、未記入であることがわかりにくいという特徴があります。十分注意してください。

特に16年度はこの記入に不備があると失格(採点すらしてもらえない)になってしまうことが予想されますので、最大限の注意を払う必要がありそうです。

●最後に、記入がズレていないか見直す。

特に選択式なので、ズレた問題番号のところにマークしている可能性もあります。全部で15問しかありませんから、時間が許せば全問チェックしましょう。

●鉛筆はHB程度がよい。

Hなどの薄い鉛筆はマークが薄くなります。逆にBや2Bでは紙や袖でほすれて汚くなります。

記述問題の答案作成は、腕が疲れにくいBや2Bがいいですが、マークシートはHBが適しています。

●マークはきれいに、しかし時間がなくなったら、とにかくマークする。

よく、枠からはみ出したり、余白が残ったりしてきれいに塗りつぶせていないと、機械が読み取りエラーを起こして不正解になってしまうと言われます。

現実にはこのようなことはほとんどありません。マジックでいいかげんにマークしたものでも十分読み取ります。また少々はみ出しでも平気です。

しかし、読み取りエラーの可能性はゼロとはいえません。ですから、時間があれば丁寧にマークしましょう。逆に時間がなくなった場合は、とにかく全部にマークすることを優先します。

なお、それより危険性が高いのが、汚れをマークとして読み取られるという可能性です。

鉛筆の汚れは無論、こびりついていた消しゴムのカスが読み取られてしまうこともあり得ます。答案提出時には、よく掃除してから出しましょう。

消しゴムで消せるボールペンというのもあります。しかし、これは消しゴムで消えるだけに手でこすっても簡単に落ちるため、マーク部分が薄くなるとともに周りを汚す危険があるので、お勧めしません。